夏休み明けの衛生指導に取り組もう

夏休み明けは、低学年では、衛生に関することへの意識が薄れていることも考えられます。学級でのルールの確認、日々の手洗いの指導や教室環境の整備などを担任が意識して行い、子供たちとふさわしい生活のしかたを考えましょう。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・藤井 翼

目次

一日の生活を見直そう

子供たちは感染症の予防や衛生について、すでに学校や家庭で話を聞いて取り組んできています。しかし、夏休み明け、低学年では、予防や衛生に関することへの意識が薄れていることも考えられます。学校生活を送るうえで、改めて学級全体で意識できるとよいでしょう。

学級でのルールの確認、日々の手洗いの指導や教室環境の整備などを担任が意識して行い、子供たちとふさわしい生活のしかたを考えて、学校生活を送りましょう。

感染症予防の基本を確認

「3密の回避」について、基本を確認し、低学年向けに話をしたうえで、具体的な指導をしていきましょう。

絵や写真を提示したり、クイズを出題したりするなど、子供たちが具体的な場面を思い浮かべられるようにすることが大切です。

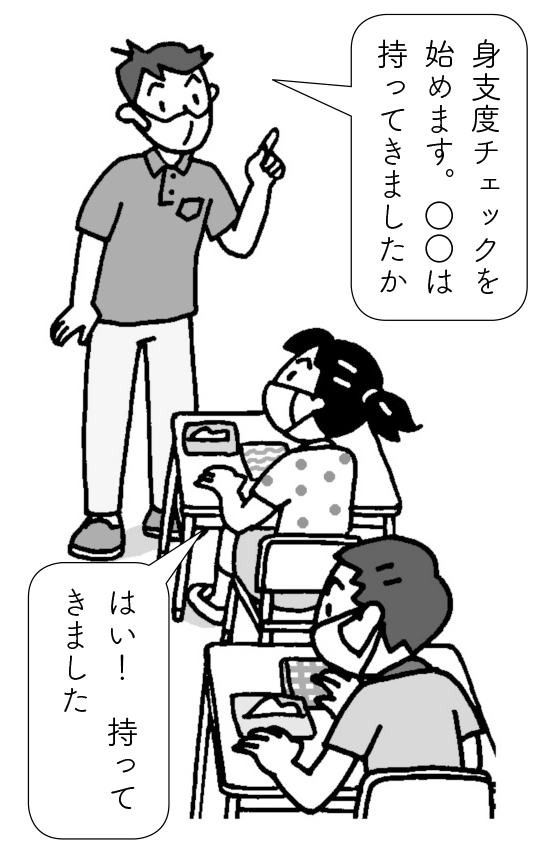

身支度チェック・健康チェック

低学年のうちから、身支度を整えることを意識させると、中・高学年になるころには、定着していきます。手洗いをする機会が増えるので、ハンカチを忘れないように声をかけます。

はじめのうちは朝の会などに「身支度チェック」のプログラムを入れ、習慣化するよう工夫しましょう。慣れてきたら、日直や係の子供が行ってもよいでしょう。

身支度・健康チェック

□検温はしましたか。

□ハンカチは持ってきましたか。

□ティッシュは持ってきましたか。

□マスクは着けていますか。

□せっけんで手洗いはしましたか。