子どもが授業でなかなか発表できない時、どうしていますか?

学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、教育現場で見て気になったことについて、ズバリと切り込みます。 今回は、子どもが誤発言をしたときの扱い方と、場面リーダー制について考えてみましょう。

文/ 元・埼玉県公立小学校校長・稲垣孝章

目次

自由に意見を言える場作り

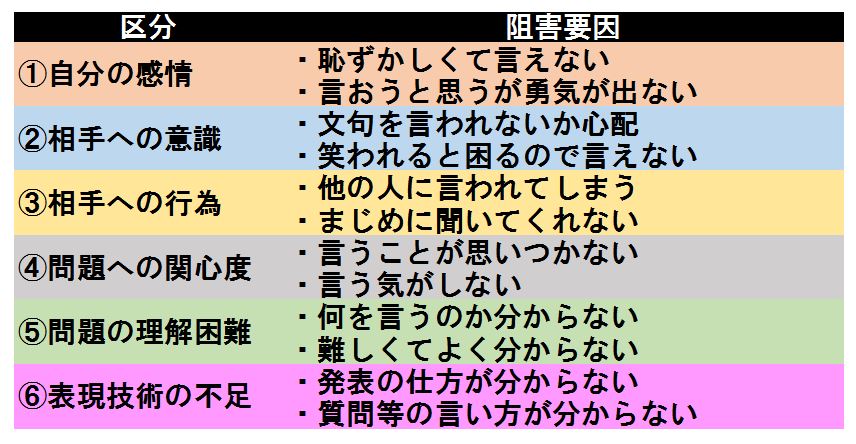

子どもが発表できない理由については、様々な要因が考えられますが、次のような区分をもとに、その阻害要因の例を取り上げた先行研究があります。

ここでの①「自分の感情」については、②から⑥までの発表を阻害する要因が解消され、自信をもつような手立てを講じることにより、克服されていくものと思われます。

②と③の「相手への意識・行為」については、「学んだことが実践に結びつかない! 改善策はどうする?」の回でも取り上げたように「集団に負の圧力」がかからないようにすることが前提となります。子どもたちに誤発言があっても、それを学習の糧とし、互いのよさを認め合い、学び合っていく集団づくりをすることが求められます。

④から⑥の「問題への関心度・理解・表現技術」については、教師の具体的な問題提示の方法の工夫や発表の話形例の提示等により解消されていくものです。

このような阻害要因を取り除き、子どもたちが生き生きと自分の考えを自己表現できるようにするためには、次のような教師の基本的な教育指導の姿勢が大きく影響します。

- どの子の発言も大切に取り上げる

- 子どもの発言を引き出す助言をする

- 具体的でわかりやすい発問を行う

- 教師がしゃべりすぎないようにつとめる

- 学級内の仲間の圧迫感を取り除く

たとえ誤発言があっても、嘲笑する者がいない学級であり、かえってその発言を生かして学び合う学習を展開することのできる支持的な風土を醸成することが基盤となります。