子どもの明らかな誤発言、あなたならどうしますか?

学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、教育現場で見て気になったことについて、ズバリと切り込みます。 今回は「子どもの誤発言」について考察します。

文・稲垣孝章(元・埼玉県東松山市立公立小学校校長)

目次

集団に負の圧力ができないように

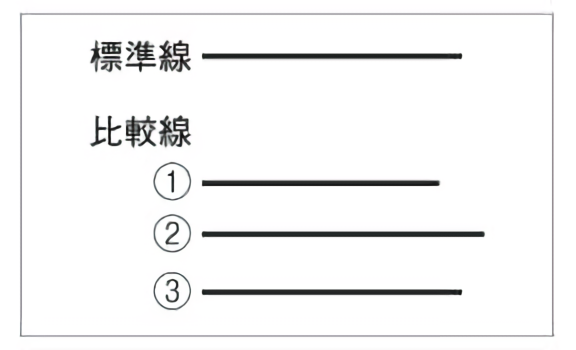

アッシュ(Asch,S.E.)は、7~8人の集団に対して図のような標準線と比較線を同時に見せて、3本の比較線のどれが標準線と同じ長さかを、 皆のいる前で判断させました。ただし、一人を除く他の人はサクラで、あらかじめ実験者と打合せをしておき、実験では正しくない判断を、わざともっともらしく述べさせ、残りの人がサクラである他の人の判断にどの程度同調するかを調べました。

結果は、全判断数の内37%は明らかに正しくない多数のサクラの意見に同調しました。これに対して、互いに他人の意見を知らずに、自分の判断のみを求めた条件では、判断の誤りは全然存在しなかったことから、集団の圧力が強く働いていることが明らかになりました。

この実験から明らかなように、人は他の考えに同調する傾向にあり、集団は個人に対して何らかの圧力を及ぼしやすいことがわかります。

ある経験の浅い担任の先生の学級でこんなことがありました。

1年生の算数の授業のひとこまです。先生の質問に対して、A君は元気よく手を挙げ、次のように発表しました。「はい、その答えは、1たす2で4です」。

他の子どもたちは途端に、A君の発表に対して罵声を浴びせました。「えー、ちがうよ」「そんなこともわからないの。バカだな」などと、心ない言葉が教室中に次々と飛び交いました。

その時です。担任の先生が、子どもたちの言葉を制するように大きな声で言いました。「A君は、えらい」。

他の子どもたちは、先生の言っていることの意味がわからずに、静かになりました。「A君は、誰よりも早く、しっかり手を挙げました。そして、クラスの全員に聞こえるように大きな声で発表しました。 みなさん、そうですよね」「答えは、ちょっと違ったかもしれないけど、違う答えがあるからこそ、みんなで正しい答えは何かを勉強することができるのです」「みなさんも、A君のように堂々と自信をもって発表しましょう。そして、いろいろな考えを大切にしましょう」

教室の空気は一変しました。