子どもを犯罪から守る「景色解読力」とは

子どもたちに「襲われたらどうするのか」ではなく、「襲われないためにどうするのか」ということを教える必要がある――これが立正大学教授・小宮先生の教える「犯罪機会論」の考え方です。その理論をわかりやすくまとめた 『写真でわかる世界の防犯 ─遺跡・デザイン・まちづくり』 は、犯罪学の本とは思えないような世界各地の美しい建物や風景の写真で構成されていて、一般の人が手にとって読みやすい本になっています。この本と先生が行うフィールドワークを中心に、実践に基づいた防犯教育についてお話をうかがいました。

立正大学教授

小宮信夫先生

目次

防犯教育はアクティブ・ラーニング

――先生が教える犯罪機会論と、日本の防犯教育の違いは何ですか?

小宮 日本の防犯教育では、ほとんど「人」に目を向けさせていて、 「不審者に気をつけなさい」とか 「怪しい人にはついていかない」 と教わります。しかし、現実では誰が不審者なのか適切に見分けられません。

さらに警察や学校では、 不審者が襲ってきた場合を想定し、子どもたちに防犯ブザーを鳴らして大声を出す練習をさせますが、 実際には子どもの誘拐ではいきなり襲ってくる犯罪者は1〜2割です。また、「防犯ブザー」を鳴らしている時点ですでに襲われているので、少しも「防犯」ではないのです。

――先生が行っているフィールドワークはどのような内容ですか?

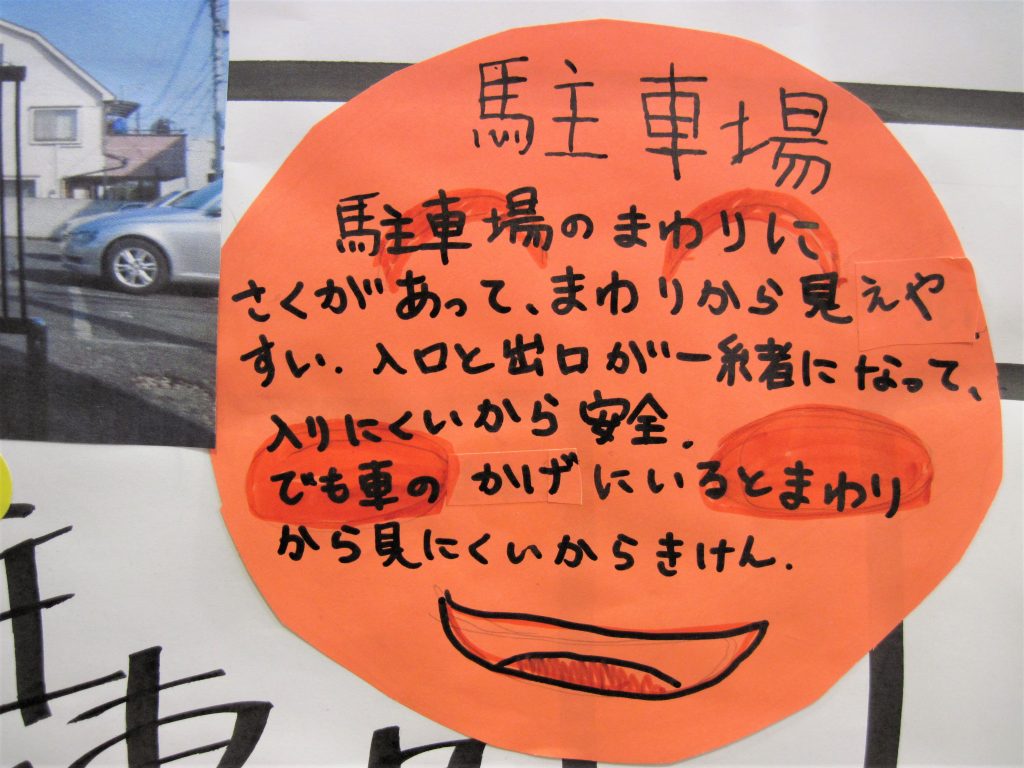

小宮 私が行う地域安全マップづくりのプログラムでは、「人」ではなく「景色」に目を向けさせることを重視しています。

そのため、まず「入りやすい」「見えにくい」というキーワードを教えてからフィールドワークに出かけます。すると「入りやすい」「見えにくい」というキーワードが物差しになり、犯罪に巻き込まれる危険性について正確な測定ができるのです。

子どもたちに「騙される経験」をさせる

小宮 また、子どもたちは、「自分は絶対に不審者に騙されないだろう」と思っています。 だから私はフィールドワークのときに、子どもたちをわざと騙します。

いかにも入りやすくて見えにくい、危険な場所で「見て! ここにかわいい猫ちゃんがいる! みんな来てごらん!」と言うと、子どもたちは「どこどこ?」と寄ってきてしまいます。そうやって騙される経験をさせます。

その上で、「だから景色を見なくてはいけないんだよ。私がどんなにいい人そうに見えても、その先の景色を見れば、 犯罪者の好きな場所にいることがわかるでしょう。その人を信用してよいかどうかは、その人の顔や様子ではなく、その人がいる景色を見て決めるんだよ」と伝えるのです。

防犯教育は、実際に体験することで初めて免疫がつく、まさにアクティブ・ラーニングなのです。