教材研究とは? 「ごんぎつね」を例に指導計画と授業の展開を解説

教材研究とは何なのか? 細案を作れば時間はかかるし、頑張った分だけの効果が出ているのかもわからない…。そんな先生は多いのではないでしょうか? ここでは、全国の小学校で若手教師の育成をしている多賀一郎先生に、国語の文学作品「ごんぎつね」を例に教材研究の「指導計画と授業の展開」の考え方について解説していただきました。

執筆/追手門学院小学校講師・多賀一郎

目次

指導計画を考える

教材を読み込んで、めあてを確認して、言葉を調べたり吟味したりしたら、いよいよ授業そのものを考えます。

【関連記事】こちらの記事をまだ読んでいなければ、読んでから先へ進みましょう!→教材研究とは? わからなくて当たり前!分析の仕方をていねいに解説

まず、単元の指導計画を立てます。

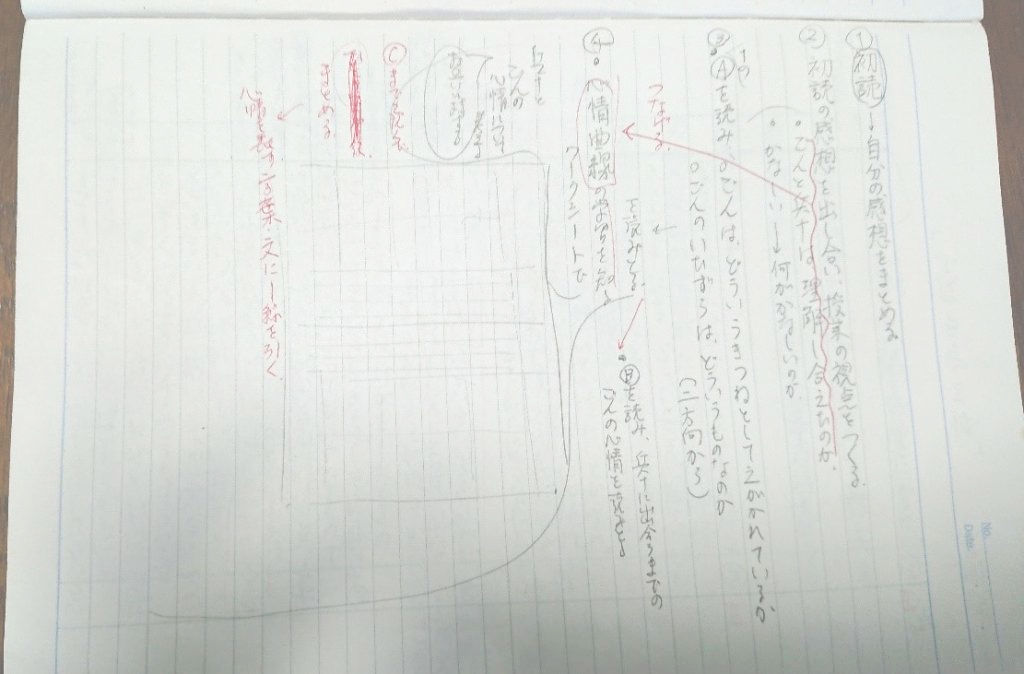

下記は大まかな単元計画の一例です。

こうやって、単元全体の流れを考えるのです。

単元全体の流れで大切なのは、細かい指導についてではなく、単元を通してのつながりです。これを意識しないと、各時間がバラバラになってしまい、全体を通しての目標に達することができません。

初発の感想を書かせるのなら、それが以後の時間にどう関わっていくのかを考えるのです。

例えば、上記のノートで言うと、初読の後、感想をまとめる時間を取ってから、感想を出し合って授業の視点をつくっています。

- ごんと兵十は理解し合えたのか

- ごんのいたずらはどういうものなのか

という読みの視点をそこで作ろうという時間です。特に前者の視点が、後の「心情曲線」を使っての指導とつながっていくのです。後者の視点については、心情曲線に入るまでに授業をして、考えさせます。

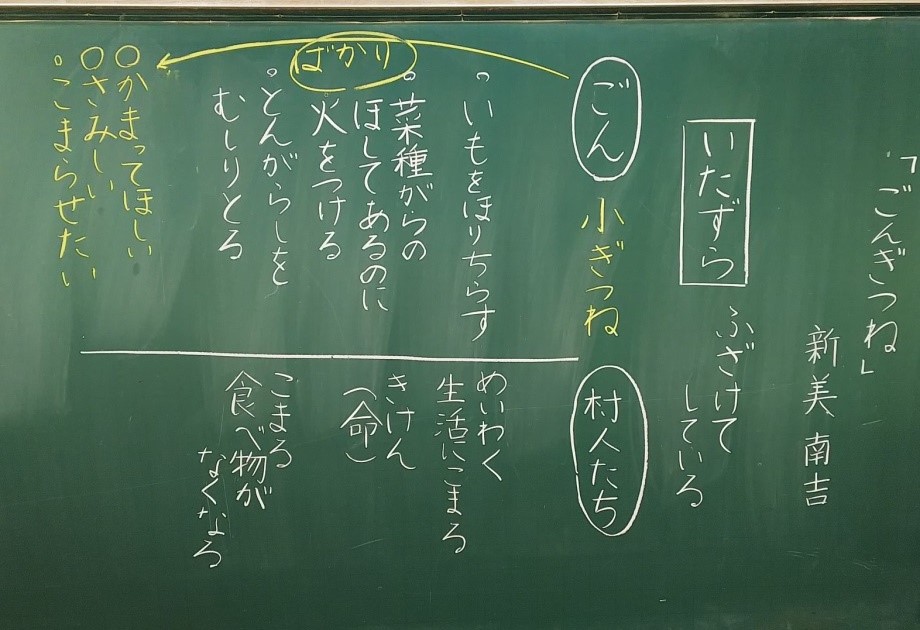

次の板書は、そのときの授業の板書です。

授業の展開を考える

授業の展開を考える時には、初読の範読をして感想を書くことや、感想を発表し合って読みの視点を作ること、最後に読み終えた感想をまとめることなどまで、詳しく書く必要はありません。

授業として本文を読み込んでいく指導に関してだけ、具体的に展開を考えればよいのです。

「ここは力を入れたい!」という時間だけは、展開を考えて授業に臨むということです。

『ごんぎつね』の三時間目の展開例

『ごんぎつね』の三時間目の授業を例に、展開を書いてみましょう。

- 一場面の「……もずの声がキンキンひびいていました」までを各自の速さで音読する

- 「ごん」はどういうきつねだったかを読み取る

- 「ごん」のいたずらが村人にとってはどういうものだったかを考える

- いたずらするごんの気持ちを読み解く