【小一・小二国語】次学年に向けて積み残しゼロのスペシャル指導

コロナ禍でも、学習の積み残しなく、次学年へ引き継ぐためには、どこに重点をおいてどんな指導をすればよいのでしょうか。ここでは、国語の指導のポイントを紹介します。

執筆/追手門学院小学校講師・多賀一郎

目次

一年生

「書く力」を積み残さない

教科書一年下には、「おもい出して かこう〜いいこと いっぱい、一年生」(光村図書)、「一年かんを ふりかえろう」(東京書籍)という単元があります。他社にも、最後に一年間をふり返って書く単元が並んでいます。いずれも、一年生のこれまでを思い出して、心に残ったことを書いてまとめようという単元です。

ただ書くだけでなく、書いた文章を読み返して、

- 句読点の位置

- まとまり(段落)ごとに書く

というような簡単な校正も行います。

そこで、書くことについて、一年間のまとめとしての単元を設定します。書くことにいまだ抵抗の大きい子供たちに、「こんなに書けるんだね」という思いをもたせて、次の学年につなげたいものです。

しかし、ただ、「一年間を思い出して、心に残ったことを書こう」と言っても、なかなかそうはいきません。

すらすらと自分の思いを書いたり簡単に思い出して書けたりする子供もいれば、鉛筆を持ったままじっとフリーズして動けなくなる子供もいます。

特に今年は、コロナの影響で行事も少なく、入学式の感動もなく、子供たちの思い出に残る学校生活が極端に少ないので、よけいに大変なのです。

書けるための手立てを

そこで、次のような、書けるための手立てをたくさん用意しましょう。

- 子供たちの写真(学校で撮ったもの、家庭でこの一年に撮ったものなど)

- これまでに自分が書いた作文、日記など

写真を見てその出来事を思い返し、自分が書いた作文や日記から文章を選んだら、そこに付箋を貼って詳しくしていきます。

できるだけ言ったこと、聞いたことを思い出してごらん

と言って、「 」を使うように指導します。

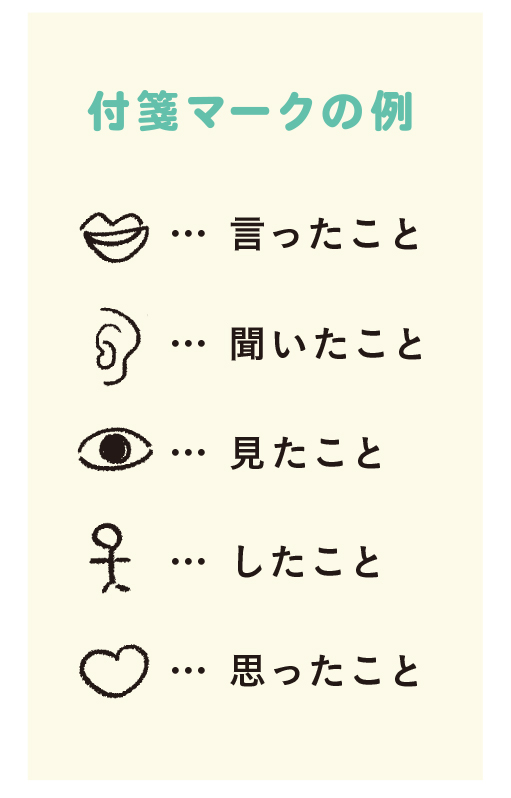

付箋には、言ったこと、聞いたこと、見たこと、したこと、思ったことを、それぞれマークを付けて書き込んでいきます。

最後にノートや原稿用紙に清書します。

どの子が書けて、どの子が書けないかを、教師はある程度分かっているので、書けない子供のそばに行き、対面で個別に指導します。

一つのことを長く書けない子供には、いくつかのことを書かせてもかまいません。結果的にたくさん書けたということが重要です。

ドクターTです

白衣を着て、子供たちの前に立ちます。

ドクターTです。作文がちょっと風邪ひいてたら治す仕事です

と言って、自作の間違い作文を提示して、

- 段落にできるところ

- 句読点が付いているか

- くっつきの「は」と「を」の確かめ

などを訂正して書き込み方を教えます。

その観点で自分の書いた作文をチェックして校正させます。最終目標は、校正した作文を読んで、「こんなにたくさん書けるようになったね」という実感をもたせることです。