高学年が燃える「プロジェクト制」【ぬまっち流】

小学校高学年の担任になったら、子どもには、自分で考えて、自ら動いてほしい! 教師に言われなくても動けるようになってほしい! そう願うものですよね。でも、実際は……教師が一番動いている状態になっていませんか?そこで、「子どものやる気に火をつける」プロ、メディアでもおなじみの「ぬまっち」こと、沼田晶弘先生に、お話を聞きました。

目次

「教師がやらないことを増やすこと」が大事

僕は、子どもが自分で動くようになるためには、「子どもが自らやる気になる仕組みを考え、きっかけをつくること」と「あえて教師がやらないことを増やすこと」が非常に大事だと思っています。

あえて教師が子どもに「やる気になれ」とは言っても意味はありません。教師は、子どもがやる気になるきっかけを考えればいい。あとは子どもに任せるしかありません。

なぜならやる気は出そうと思って出るものではなく、自然に湧き出るものだから!

子どもが自らやる気になり、自分で動くようになる→先生はやることが減る。さらに子どもの言動やその成果を見て成長を実感し、子どもたちの行動を心から喜べるようになる→教師の仕事が楽しくなる!

そんな仕事がしたいと思いませんか!?

「漢字テスト強化プロジェクト=KTK」ちょっとかっこいいネーミングでやる気UP!

そこで今回紹介するのは「個別並行プロジェクト制」です。

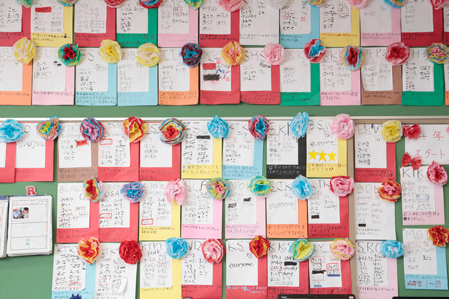

僕の教室の背面の壁には、花で飾られたたくさんの台紙が掲げられます。この紙に書かれているのは、すべて子どもたちが考えたプロジェクト。「習字の紙を貼るプロジェクト」といった係活動に近いものや、「漢字テスト強化プロジェクト」など様々です。

達成したものにはこのように花がつけられて飾られます。現在進行中のプロジェクトは教室の扉周りに貼って差別化します。

ポイントは、プロジェクト名のかっこよさ。「習字の紙を貼るプロジェクト」ならSKH、「漢字テスト強化プロジェクト」ならKTKといった具合です。プロジェクトはやりたい人が2人以上いれば立ち上げることができ、朝の会や帰りの会でメンバーを募ります。

すべて期限付きで、期限内に達成すれば花をつけて壁に飾れるというルールにします。