ウィズコロナ時代「安心する学級・授業づくり」の条件とは?

樋口綾香先生にコロナ感染を防ぎながらの学級づくり・授業づくりについて、先日行われたオンラインセミナーの経験も併せてお話ししていただきました。

板書や折り紙のアイデア、日々の仕事の葛藤と喜びを本音で綴るInstagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口先生による連載記事です。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

安心する学級の条件

6月27日(土)、小倉美佐枝先生と藤原友和先生とともに、小学館主催のオンラインセミナーを行いました。

そこでは、一教員として気づいたことや、これからの生活の中で気をつけていきたいこと、変革していきたいことなどについてお話ししました。

大阪では休校が3か月続き、その間、子供たちに会えたのは卒業式のときだけです。課題の配付は保護者の方に取りに来てもらい、担任発表さえも5月の連休明けでした。

そんな中始まった新学期。コロナ禍の今、子供たちの様子は、先生の様子はどんな様子でしょうか。

まず、一番初めは、子供たちが抱えるストレスについての話をしました。

いつも通りに見える子供たちでも、休校期間が長く続いたことによるストレスを抱えていることに気づいた担任は多く、常に子供たちの健康状態、心理状態に気を配っていました。

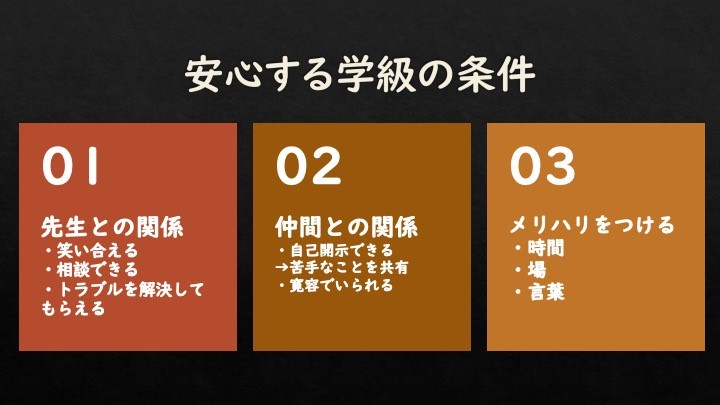

対話や遊びが制限された子供たちと過ごす教室を、安心する居心地のよいものにするにはどうしたらよいか。そこには、いつも以上に担任の力が必要な気がしました。そこで掲示したのが、下の「安心する学級の条件」です。

これらの条件は、状況に関わらず大切なことだと思います。

しかし、あまりに長い休校期間によって、「仲間との関係」をごく自然につくっていくことは難しく、また、学習規律や規則正しく時間を守って生活するなどの「メリハリをつける」こともかなり緩くなっている状態でした。

そのため、「先生との関係」をまずしっかりつくることがより重要になってくると考えたのです。厳しく指導したり話を真剣に聞かせたりして関係性をつくっていくのではなく、「笑いあえる・相談できる・トラブルを解決してもらえる」ということを大切にしながら安心感を育み、信頼関係を構築していってほしいと思います。

感染予防を考慮した授業の実際

次は、授業について話しました。

気温の上昇とともに、マスクをして授業をすることが段々苦しくなってきて辛いという話題から始まりました。しかし、子供たちは、みんなきちんとマスクをして、授業に一生懸命臨んでくれています。

6月のはじめの2週間は分散登校だったので、この間、私は国語専科として各学年で同じ授業を6回ずつ行いました。子供が変われば授業が変わる、これが6回ともなると本当に大変だったので、全員登校になったときには、正直ホッとしました。

消毒作業や授業中の感染予防対策などは続けており、多人数になったことで注意すべきことは増えています。しかし、今週からは感染予防対策レベルが一つ変わり、できることも増えたので、それをプラスに考えていきたいです。