海外コロナ休校明けの授業運営事情《オーストリア編》

緊急事態宣言の解除をうけ、日本では6月から学校教育が再開されました。分散登校、体育館での授業、教室の換気等、感染予防を考慮しながらの学校運営が模索されていますが、海外の学校では、いまどのような方策がとられているのでしょうか。オーストリア・ウィーンの学校再開後の授業運営について現地在住者からのリポートをご紹介します。(この記事は5月30日時点の情報に基づいています)

目次

オーストリアの状況

オーストリア・ウィーン在住ライターの御影実と申します。欧州で最も感染が拡大したイタリアと国境を接する、オーストリア。欧州ではいち早く、3月16日から外出制限とともに一斉休校が始まり、感染抑制に成功しています。規制緩和も早く、4月末には7週間の外出制限が明け、学校も段階的に再開を始めています。

5月初めに最初に再開したのは、卒業試験間近の高校最終学年。そこから2週間あけて、5月18日から小・中学校(6〜14歳)が、6月3日からは15歳以上の授業が再開されています。緩和措置を2週間ごとに行うのは、感染の状況に応じて段階を見極めるためで、感染爆発などがあった場合には「緊急ブレーキ」を引くシステムになっています。

共働きの親が子どもの面倒を見られなくなるため、店舗や飲食店と同じタイミングで再開した小学校ですが、もちろん一足飛びに元の学校生活が送れるわけではありません。クラスを半分に分けての時間差登校、手洗いやマスク着用、授業内容の縮小など、久しぶりに登校した子どもたちには、新しい学校生活が待っていました。

ウィーンの現地校に通う小学三年生の長男を含む、三児の母である筆者が、ヨーロッパでもいち早く再開したオーストリアの小学校の「新しい日常」をリポートします。

学校再開の大原則と新ルール

4月末に政府より出されたガイドラインに従い、各学校が再開の準備を始めました。その大枠は、以下の通りです。

●クラスを二つのグループに分けて授業を行う(1クラス最大18人)

●手洗い、マスク着用、1メートルの距離を取る

●1時間に5分の換気

●音楽の授業は歌わない

●登校のない日も、宿題をするために学校で子どもを預かることができる

以上のガイドラインに従い、長男の学校からも、グループ分けや登校時間、非登校日の預かり申請、感染者が出た場合の検査許可などの書類が送られてきました。実際の新ルールの具体的な運用を、以下に項目ごとにまとめます。

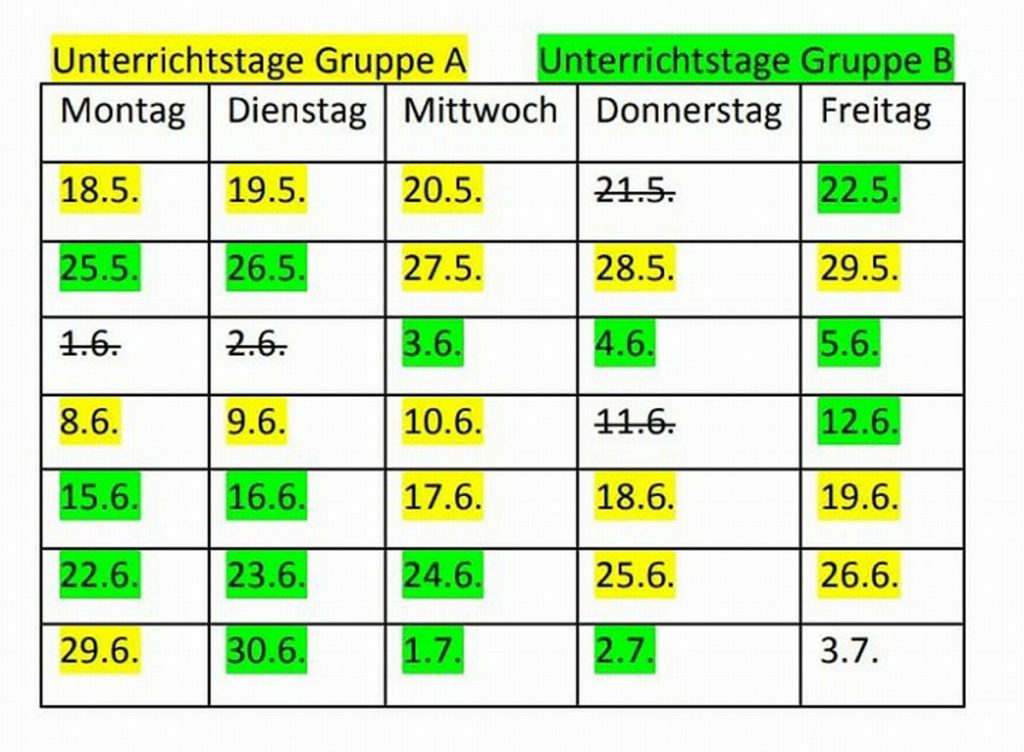

半分ずつの登校日

夏休みまでの5、6月、合わせて30日の登校日をどう割り振るかは、各学校に任されました。長男の学校では、3日登校し、3日休むというリズムですが、隔日や曜日別(月・火・水組と木・金組に分け、翌週は逆)など、周囲でも三つのパターンがあります。6月18日から7月2日までのうちで、登校日は15日です。夏休み返上の授業は、教員の契約形態の関係で、制度的に不可能です。

※「Unterrichtstage」は「授業日」。

クラスの人数が23人なので、12人と11人の二つのグループに分けられました。きょうだいが同じ学校に通う子どもは、同じ登校日になるように調整されています。

授業時間

通常オーストリアの学校は、8時から12時もしくは13時までですが、この期間は午前中4時間だけとなっています。登下校時間は、入り口の混雑を避けるため、7時30分~45分登校グループと、7時45分~8時登校グループの二つに分けられ、それぞれ40~50人ずつ登校します。

入校制限

オーストリアの小学校は親の送迎が普通ですが、この時期は児童と先生以外の立ち入りは禁止され、保護者は校舎の外で待ちます。3年生以上は徒歩で帰宅する子も多く、送迎時の混乱はありません。

手洗いとマスク着用

登校後など、こまめに手洗いもしくは消毒が推奨されていますが、検温はありません。マスクについては、教室以外での着用義務があり、予備のマスクも持参しています。一方、5月30日の政府からの通達によると、6月3日からは学校内でのマスク着用の義務もなくなるとのことで、朝令暮改に保護者の間には混乱が広がっています。

持ち物、食べ物

基本的に普段と持ち物は変わりませんが、文房具や工具などの貸し借りを防ぐため、記名は再度徹底されました。また、オーストリアの学校では給食はありませんが、スナック休憩用のサンドウィッチやフルーツ、水筒などは通常通り持参します。

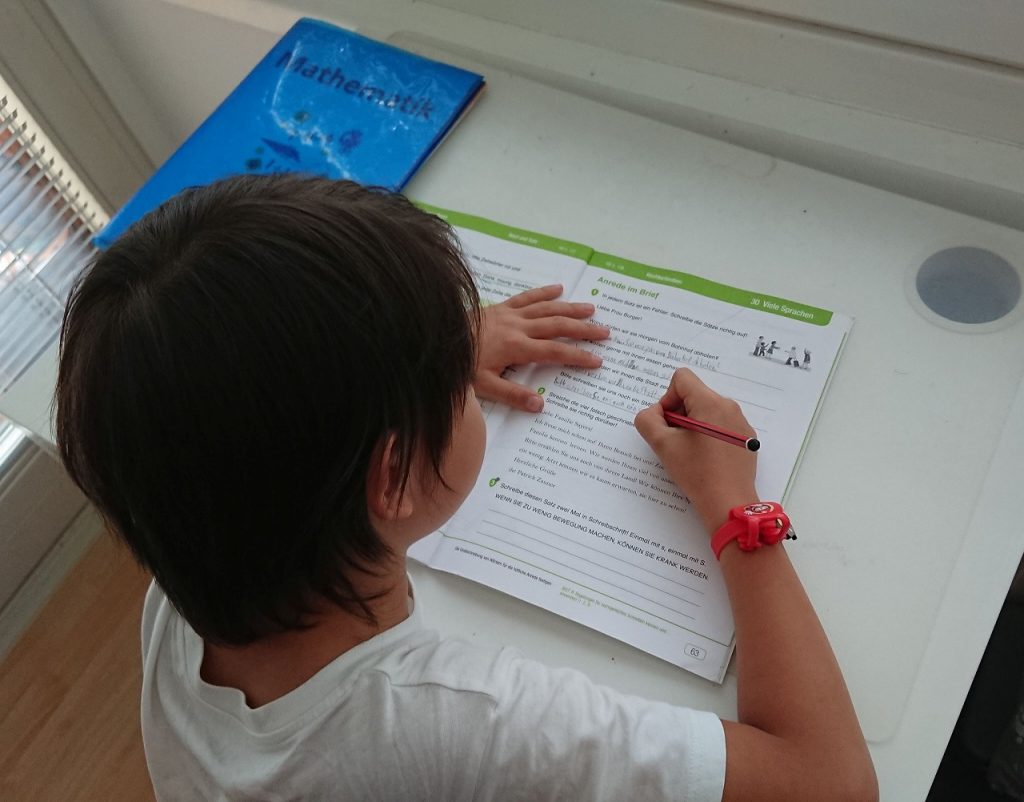

「宿題の日」

登校のない日は「宿題の日」とされ、家庭学習用の教材が配られます。直前の登校日に封筒でプリントが配付され、次の登校日に持参する形式です(詳細後述) 。

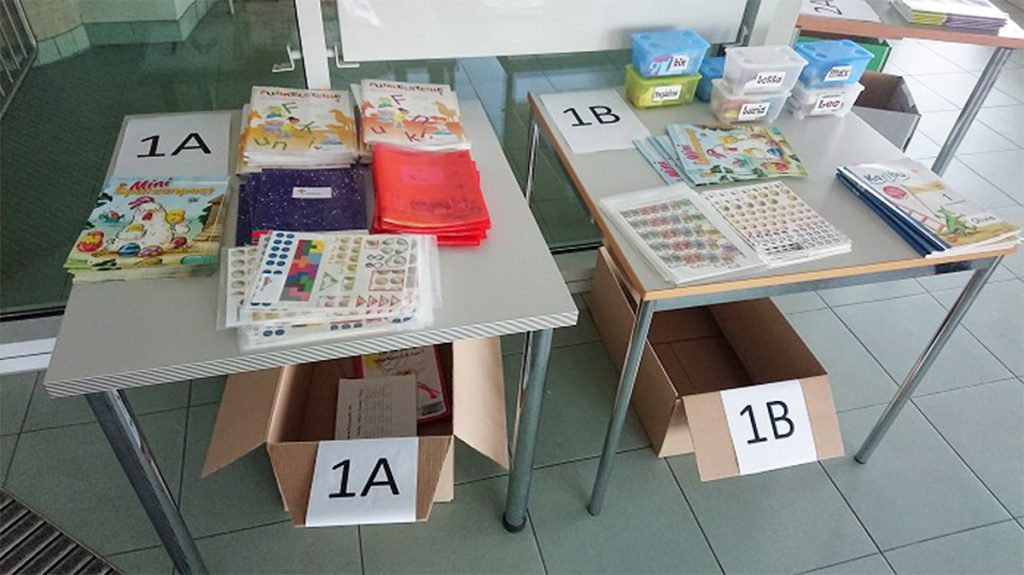

学校の入り口ホールまで取りに来るよう指示があった。

非登校日の預かり

「宿題の日」の午前中は、学校でまとめて希望者の子どもたちを預かり、宿題を自習させることも可能です。午後は学童保育が預かってくれますので、共働き家庭でも安心してフルタイムの仕事が可能です。しかし実際のところ、5月末までは在宅ワークとなっている家庭も多く、学校での預かりや学童保育の利用者は、かなり少ないのが現状です。

学校との連絡

担任からの連絡は、メールが中心です。教材の配付は全て紙で、比較的アナログで放置型の先生ですが、教材の質も良く、必要最低限の連絡は行われています。親としては、情報の洪水に飲まれ、スケジュールを厳しく管理されるより、自由度が高くやりやすかった印象です。