小6理科「植物の養分と水の通り道」指導アイデア

執筆/大阪府公立小学校指導教諭・坂田紘子

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、大阪府公立小学校校長・細川克寿

目次

単元のねらい

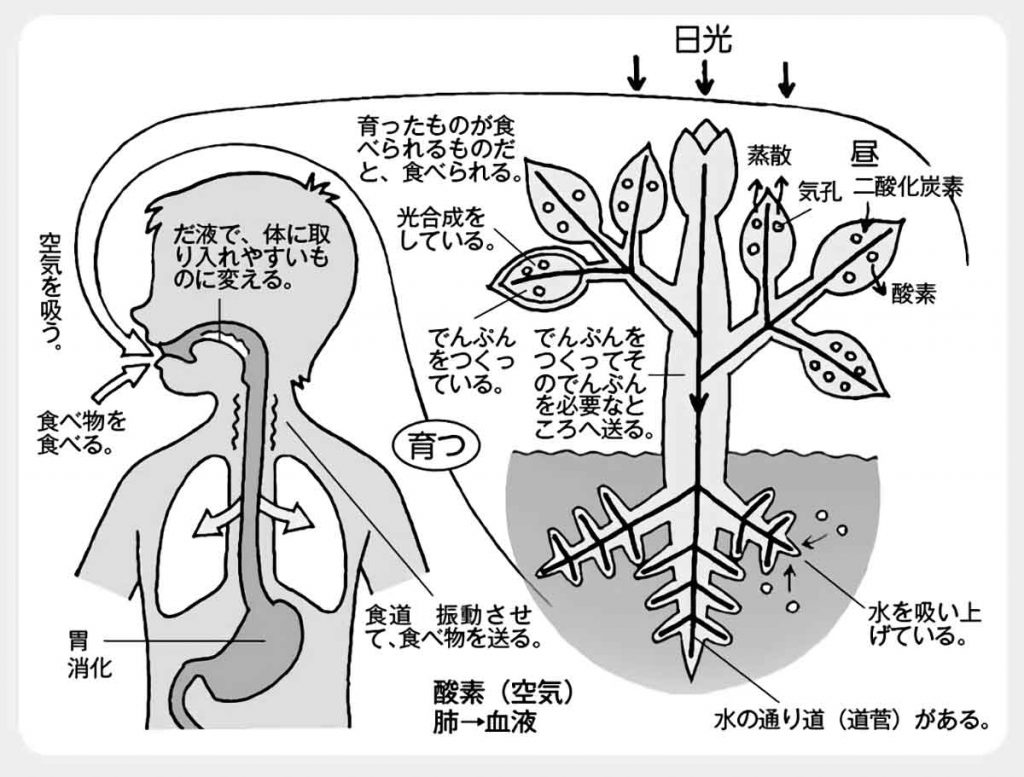

植物の体のつくりと体内の水などの行方や、葉で養分をつくる働きに着目して、生命を維持する働きを多面的に調べる活動を通して、植物の体のつくりと働きについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成します。

単元の流れ (四次 総時数 8時間)

◆一次 植物と水(3時間)

① 植物が生きていくためには、どんなものが必要なのか、これまでの経験や学習から話し合う。

水が足りなくなると、しおれたり枯れたりするよね。

五年生のときに、植物の成長には、日光や肥料が関係していることを学習したね。

動物の体には、食べた物を養分に変えたり、生きていくために必要なものを全身に運んだりする働きがあったね。

子供が主体的に問題解決に取り組むためには、子供自身が問題を見いだすことが大切です。そこで一次①は、既習の「植物の発芽、成長、結実」や「人の体のつくりと働き」や生活経験を基に、植物の体のつくりと働きについての問題を発見する場面とします。生命を維持するための植物の体の仕組みを予想し、図などに表し交流します。そうすることで「知っていること」と「知らないこと」が整理されたり、水・空気・養分・日光などの視点で分類されたりして、これから解決していきたい問題を見いだすことができます。

② 植物の根、茎、葉には、水の通り道があることを調べる。 【活動アイディア例】

③ 根から吸い上げられた水は、主に葉から蒸散され、水蒸気として排出されていることを調べる。

◆二次 植物と空気(2時間)

① 植物には、空気のどんな成分が必要なのか、気体の成分変化を調べる。

◆三次 植物と養分(2時間)

① 植物が日光に当たると、自らでんぷんをつくりだしていることを調べる。

◆四次 まとめ(1時間)

① 動物や植物など、生物が生きていくために、必要なことをまとめる。

本単元は「生命」を柱とした領域に位置付けられており、子供が自然事象を主に「共通性・多様性」といった見方を働かせて追究することが大切です。そのため、複数の植物について調べて考察を行ったり、動物の体と比較したりしながら、多面的に考え問題解決を行います。

単元の最後には「生きていくために」というテーマで、植物と動物について学習したことを図にまとめて関係を整理し、「生物と環境」の学習につなげるようにします。

活動アイディア

資質・能力の育成を目指して!

目の前の事実から問題を見いだすことで、主体的に問題を解決しようとする子供を育成しましょう。また、一つの植物で調べて考察を行うのではなく、数種類の植物から多面的に調べるようにし、植物の体のつくりと働きについてより妥当な考えをつくりだし、表現できるようにしましょう。

授業の展開例

イラスト/高橋正輝・横井智美

『教育技術小五小六』2019年6月号より