連載『大村はま先生随聞記』―担当編集者が見た最晩年の横顔― #5 「古典に親しむ」ということ

日本の国語教育のパイオニア、大村はまが亡くなってから20年の時が流れた。小学館の『教育技術』誌記者として3年間大村の担当をした記者が、編集者の目から見たこの稀代の教師の素顔を10回にわたって描き出す連載第5回。

執筆/横山英行 (元編集者・「大村はま記念国語教育の会」常任理事)

目次

ある授業を参観して

先日、ある新興住宅地の真ん中にある小学校に授業参観に行った。

授業参観はじつに10数年ぶりであったから、隔世の感があった。端末を当たり前のように活用しつつ「百ます計算」や「英単語」をモジュール授業でやっているし、高学年ではAIを活用した授業をやっている。むろん、使用する上ではリテラシィに注意し、AIが出してくる情報についてエビデンスをチェックしつつ「評価」、しかもそれを対話形式で相手に説明しながら客観性を担保している。私の子どもの頃は当然、10年前にも無かった授業である。

こうした授業参観の際、私はたいてい児童達の書や絵、学級内の掲示物も見るようにしている。それに加えて、彼らの鉛筆の持ち方。なぜならそれらには子ども達の習熟度が思いの外正直に出る。さらに、その背景にある教師の指導の力や幅までもが。また鉛筆の持ち方などからは、教育文化の二世代、三世代にわたる変遷や衰亡なども観て取れる。

例えばさり気なく机間巡視してみると、クラスの3分の1は鉛筆をまともに持てていないが、これがこのまま放置されているということは、教師自体がすでに鉛筆の持ち方指導を意に介しない家庭や教師の二代目、三代目に入っていることを思わせる。

この学校は、最新端末の使用や最新メソッドの導入に関しては進んでおり、またそれなりの成果も上げているが、正直言って書や絵などの作品は皆ほぼ同じパターンで書かれており、一時代前に比べても個性の多様性や多彩性は感じられなかった。表現性や創作性の視点や指導がやや乏しいのかもしれないと思った。

しかしこれについては、私にもいささかその原因に心当たりがある。「大村はま記念国語教育の会」の常任理事をしている私は、職業柄、教師個人の研究発表には割と接している。そのうちの一つに「童話を正しく理解するための12の方策」というのがあった。ある有名な附属小学校の教師による発表であったが、その12のどれを見ても、初めからある童話を解釈し解析するものばかりで、自ら筆を執り小さな童話の一つでも書いてみるという試みは一つも無いのである。追体験をしつつ、創作者の気持ちの片鱗なりとも垣間見るという視点がない。

「俳句」についても同様であり、ご存じの通り今の小学校では俳句を教える。しかし子どもに俳句を作らせるのに、自らは俳句を嗜まないのはもちろん、一句も詠んだことがないという教師は随分いる。俳句を一句も詠んだことのない指導者が子どもに俳句を教えたところで、単なる語呂合わせ以外に俳句の妙味の何を伝えることができよう。

また、小学校では俳句を詠ませるのに、中学校では和歌(短歌)を詠ませない。もちろん、鑑賞や解釈、文法解析は行うのである。しかし、せっかくの機会にそれを詠ませることはなく、教師もまた和歌を嗜まないのはもちろん、一首も詠んだことがないというのでは、何の和の伝統が継承されようか? その「和歌」の授業の意味とは何か? 古代においては防人さえ歌を詠んだのである。歌に命を託したのである。その追体験が抜けたままの、解釈や鑑賞というものがどの程度の深さを持つものかは、おのずから想像される。

「読み解く」のではなく「親しむ」

さて今回の大村先生と古典に関するテーマに戻るが、大村先生は、もちろんご自分の事績を自賛されるなどということは、公の場では一切無かった。当然、著書や講演などでもあり得なかった。しかし私との一対一の対話の時にはこういう話をされた。

「古典は、私はもちろん高等女学校の教師の時から熱心に取り組んでいました。しかし、戦後の新制中学の子どもというのは、昔の中学とは違って義務教育の子どもですから、全員が来るわけです(能力の区別がありません)。ですから、そういう子どもたちに古典を教えるというのは、それ以前に教えていた時とはわけが違う。

それなのに、文部省などがおっしゃっていたのは“古典を読み解く”とか“古典を理解する”というような言わば「訓詁註解」の路線だったんですね。それで私は『私の所に今通っている子どもたちは、そんな“読み解く”とか“理解する”などということは到底できそうもありません。』と食い下がったんです。じゃあどうするんだと言われましたので、『では、授業を実践してご覧に入れますから、それを見てからお考えになってみてください。』と申し上げました。

そこから生まれたのが“古典に親しむ”という観点なんですね。中でも、『古典のなかに見つけた子ども』という単元には、その“古典に親しむ”がよく出ていたと思います。古典の中の、子どもたちが出てくる場面ばかりを教材にしたんです。

『更級日記』の菅原孝標女なんかもそうですが、『枕草子』のうつくしきもの、『源氏物語』の若紫、『平家物語』の若宮出家、『堤中納言物語』の虫愛づる姫君、『徒然草』の兼好法師が八つの時の話……。

中でも『宇治拾遺物語』にあります「児(ちご)のかいもちひするに空寝したる事」に出てくる子どもなんか、もう可愛くて可愛くて、日本人に千年も愛されつづけるような子どもなんですね。

すると、子どもたちはもう、飛びつくようにして古典の授業に親しんでくれました。

ですから、私は、戦後に話し合い指導に力を入れたことと、この訓詁註解の古典を“古典に親しむ”にしたことだけは、自分でもお手柄であったと思っているんです。」

笑みを含みながら、ご自分に独特の距離を置きながらの語り口であったが、自身の仕事を懐かしく振り返るように大村先生はおっしゃった。

どうだろう? この問題、今の学校現場にも存続してはいないだろうか?

その教材が「童話」であれ「古典」であれ、「俳句」であれ「短歌」であれ、その教材に接近しないで、親しまないで、追体験しないで、初めから頭ごなしに「分析」し「解釈」し「理解」しようとする態度、「情報」として「消費」し、インスタントにわかったものとして通過して行こうとする姿勢。まるで早押しクイズのための仕込みのような、現代の国語教育の傾向。「情報性」「解釈性」のみが優先され、自分では短歌一つ、作文一つ表現できない国語、童話一つ幻想できない、創作できない国語。それがあまりに普通になってはいないだろうか?

古典を読むための「てびき」

「ある時、西尾 実先生にお聞きしたことがあるんです。先生、戦後の国語教育の中で、古典を教えることの意義はいったいどの辺りにあるのでしょう?って。先生は直ぐに、それは君、日本語(日常の口語文も含め)がまだ完成していないからだよ、とおっしゃった。

例えば、完了形ってありますね。“つ・ぬ・たり・り”ってやつですけど、あれも昔は四つ全てに完了の使い分けがあったんです。今は、何々「しました」とか何々「であった」というように皆同じように終わるんですが、昔は四つあった。昔に戻ればいいなんて言ってはいません。ただ、そういうことを知っているのといないのとでは、日本語が違ってくる。」

そんなことも話されたことがあったが、言葉の調べの美しさ、あるいは響きの中の真実という面からも、先生の国語は“日本語の完成”を視野に入れた国語であった。これは日本語をもう初めから完成されたものと見なし、古典を付加的な教養やアクセサリーと考える国語ではなく、今現在の我々の日本語をより豊かな奥行きのある、深みのあるものにする鏡としての、“日本語の一部”としての古典なのだ。

大村先生の古典の授業は、この“古典に親しむ”という態度、「古典のなかに見つけた子ども」の単元に典型的なように、古典から現代までの歴史的な時間軸に、いわば「子ども」という回路を入れて垂直方向から肉付けしていくような授業なのだ。

つまり平安時代であろうが現代であろうが、子どもは子ども。13歳の少女は13歳の少女であるというその事実によって、日本人としての変わらぬ心、変わらぬ興味、変わらぬ感受性を通して、生徒たちは限りなく近い時間を共有できるはず――。そこに大村先生は着目されたのだと思う。

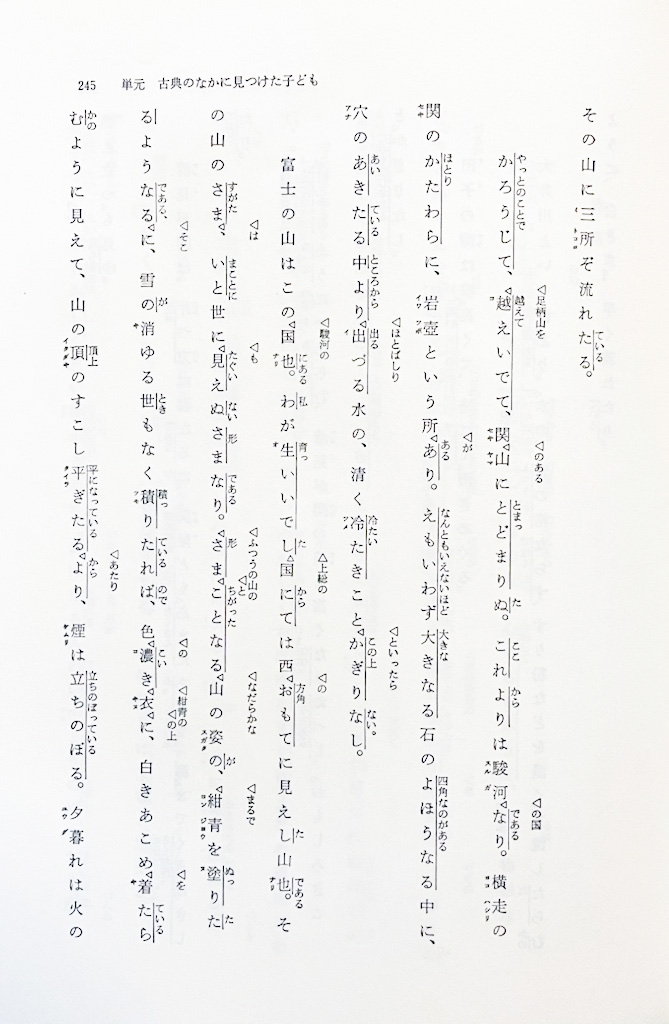

古典時代と現代の同質性、同時性――その臨場感や“今”にも繋がる生きた感動を、大村先生はすでに戦前から大切にされていた。幕末の国学者・萩原廣道の流儀に倣い、古典原文の右脇に「意味」を、左脇に「読み」を簡潔に記して(下写真参照)、自らは範読しつつその調べや抑揚を聞かせ、生徒はいわば“同時通訳的”に、古典を黙読していくのである。

これは先生が東京女子大で『源氏物語』の指導を受けていた頃に早くも見つけられていた方法だが、生徒たちはとにかくひたすら読みに読む。黙読が終わると、今度は生徒に自然な感じで声に出して読み出してもらい、その後に続けて教師が音読する。その口調に倣って生徒が読み進めるうち、いつしかみんなの音読の声の調子が高まってくる。

『平家物語』「足摺」の俊寛のくだりなど、読みつつ涙ぐむ子も出る。急に絶句してしまう子もいる。

そんな具合にして大村先生は、いわば声という楽器の面から、肉声を発する日本人の身体の面から、古典の“現在”に橋渡しをされていったのだと思う。

今を生き続けることば

古典学習の効果は、何も即席に出なくても良いような気がする。

それはどこか修学旅行の学習効果とも似ていて、幼い頃に、あるいは思春期の多感な頃にその実物に接しておけば、その場そのものを訪れてさえいれば、自分がその本物を見ているという経験が、その場を通過しているという経験が、後ほどじんわりと漢方薬のように効いてきて、それまでバラバラに覚えていたことが瞬時につながり、にわかに想像以上の意味を帯びてくることがある。

例えば2020年は、『更級日記』の作者・菅原孝標女が上総の国の国府(今の市原市)を旅立ってから1000年目の年に当たっていた。13歳の少女が、生い育った懐かしのふるさとを後にして、帰京する父とともに実母の待つ都へと上って行った、いわゆる「更級日記の旅」から1000年の時が流れたのだ。

私は、テレビの歴史番組でそのことを知り、本棚から塵にまみれた古典全集の一冊を取り出して開いてみた。『更級日記』を読んだ学生時代が懐かしかったのかもしれない。すると、覚えているのは「あづま路の道のはてよりも、なお奥つ方に生い出でたる人、」というその語り出しと、富士の見える辺りまでの旅路、出産した乳母の寝室に射し込んでいた月の光、都に上ってからの『源氏物語』の入手くらいで、この人のその後の人生や晩年の叙述などは全く記憶にないのである。

若かったのだから仕方がない、受験勉強に関係するところだけ読んだのでは? と言われれば致し方ないのであるが、これらの記憶からなのか、私はこの日記をまるで少女によって書かれたもののように思い込んでいた。

ところが、続いて読んだ解説によれば、孝標女は『夜半の寝覚』『浜松中納言物語』の作者でもあると藤原定家の奥書にあり、『更級日記』はそれらを経た後の最晩年、五十代半ば(当時の一生はそれくらい)の“自分史”のような日記であるという。『更級日記』の見方が一変した。

また近頃、表参道の根津美術館で『伊勢物語展』というのがあり、美術商をしている友人から招待券をもらった。今年は「昔男」と呼ばれる主人公・在原業平の生誕1200年に当たるという。出かけてみると、業平の数々の歌が「絵巻」になっているのはもちろん、「和歌つきの色紙」や「名画」にもなっており、尾形光琳の『燕子花図屏風』や『八橋蒔絵硯箱』なども例の「からころも着つつなれにし妻しあれば…」の折句の歌から出た意匠であることや、「つついづつ井筒にかけしまろが丈…」の歌が能『井筒』を生み、「名にし負わばいざこと問わん都鳥…」の歌が能『隅田川』の幻想や「言問橋」の命名につながっていることも思い出して、『伊勢物語』というものが、日本人の1200年の幻想を支配して来たことの広がりを60年後にして味わったのだ。

また先年、奈良の山の辺の道を歩いた時、三輪山の麓辺りで額田王の「三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなむ隠さふべしや」の歌碑を見た時、その時の三輪山はすっきりと晴れていたためにかえって、故郷に別れて都に上る額田王の心象がよみがえってきて、「歌枕」というものの持つ力というものを味わったことも思い出す。なるほどこうして世阿弥や芭蕉なども自分を掘り深める旅に出たのかということを思わされた。

そんなふうに古典は、自分の教え子たちが今すぐにではなくとも必ず後から自分の根と出会い、自分を深めるための必須の教材となると考えておられたので、大村先生は戦後間もなく、子どもに寄り添う古典の教材、古典に親しめる国語の教材を必死になって開発されたのであろう。

大村先生が教師として最初の教鞭を執られたのは、昭和3年、長野県の諏訪高女においてだったが、昭和55年秋に開かれた諏訪高女時代のクラス会の席上で、亡くなった旧友のことがひとしきり話題となった。

その時、大村先生はこんな話を耳にされたという。それは、農家にお嫁に行ったある教え子が、朝から晩まで野良仕事野良仕事の連続で、一生懸命働きながらも、ふっと息をつく時、虚しい気持ちになった。けれど、帰ったら今夜もあの『源氏物語』を読もうと思うと、なぜか元気が出てきたというのだ。

「その子は病気で割と早くに亡くなったんですが、亡くなった時に床を上げると、その下からボロボロになった岩波文庫が見つかったっていうんですね。私、この話を聞いたときに、息がつまるほど心を打たれました。和ちゃん、それ程までにして働きながら、夜はあの源氏物語の続きを読もうなんて思っていたかと思うと……。」

その教え子の心、何だか『源氏物語』に憧れ耽溺した頃の菅原孝標女そっくりではないか。

大村先生は涙も見せず、端然としてその話を語っておられたが、教師も生徒も古典も現代もなく、ただ人を生かすことばだけが“今”を生き続けていくのだという思いがあった。

<著者プロフィール>

よこやま・ひでゆき。1954(昭和29)年、石川県金沢市生まれ。

札幌南高等学校を経て上智大学文学部哲学科に学ぶ。

小学館編集者時代は、『週刊少年サンデー』や『月刊コロコロコミック』の漫画誌、『小学一年生』『小学三年生』の学年誌、『中学教育』『小六教育技術』の教育誌に在籍。2003年から2005年まで『中学教育』の編集長時代に、大村はま先生の担当を務めた。

現在は「大村はま記念国語教育の会」常任理事。「NPO日本教育再興連盟」顧問。

大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈有料動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。