心を届ける言葉を使える、ステキな高学年の児童を育てよう

短文のSNS文化の影響でしょうか。現代では「やば」「うま」「まじ」といった軽い言葉があふれ、相手を敬う感覚が薄れつつあります。だからこそ、低学年で身につけた「です・ます」のていねいな言葉づかいを土台に、高学年では相手や場面に応じて言葉を選ぶ力を育てたいです。多様な人との関わりの中で、思いやりを言葉にのせて伝える経験が、社会へとつながる表現力とリスペクトの芽を伸ばしていきます。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

リスペクトの芽を育てる言葉教育~低学年から大切にしたい「ていねいな言葉」~

目次

ていねいな言葉遣いこそ日本人の美徳

昔に比べ、現代の社会で特徴的な傾向となっているのが、フラット型の組織ではないでしょうか。いわゆる上下関係のない、全員が対等な立場という組織のあり方です。パワハラやいじめを防止する社会的な風潮に加え、SNSなどのコミュニケーション方法の変化によって、年齢や立場を超えたタメ口でのやりとりが日常化しています。

この変化は、心理的な安心感を高め、意見を言いやすくするメリットがある一方で、礼儀や節度が育ちにくくなるというデメリットも生じさせます。たとえ組織の形がどうあれ、人間関係の構築において最も大切なことは、相手に対するリスペクトです。そして、ていねいな言葉遣いとはすなわち、「丁寧語」「尊敬語」「謙譲語」を意識的に使い分けることによって、相手をリスペクトする思考を養う行為です。

日本人の美徳とされる高度な社会性は、この3つの使い分けをもつ、世界でも類をみない言語を操っているということも、大きな理由の一つではないかと思います。ぜひ、高学年になったら、これらをしっかり身につけるようにしたいですね。

授業例 言葉のグラデーションを体験する

国語の時間に、表したい敬意の度合いによって言葉がどう変わるかを比べる活動を行います。つまり言葉のグラデーションを体験してもらいます。

例1 「やってもらえる?」

例2 「お願いできますか」(丁寧語)

例3 「お願い申し上げます」(謙譲語)

というように、同じ内容でも表現を少しずつ変えて、全員で声に出して読み比べます。

児童からは「丁寧語は親しい人にも使えるやさしい感じ」「謙譲語を使うと、すごく礼儀正しい感じ」など、言葉の形によって相手の受け取り方や印象が変わり、自分の気持ちも整うことを体験的に理解させます。

児童の意識と「敬語」の意義

コミュニケーションの発展期の児童の中には、「仲良し同士で敬語を使うのはよそよそしい」と感じる子もいれば、「せんせいには敬語を使ってほしい」と感じる児童もいます。このように意識が多様化している現代だからこそ、『敬語の指針』に示されているように、敬語は、人と人との相互尊重の気持ちを基盤にすべきものであることを伝えます。

ここで重要となるのが、相手によって言葉を変えることは、思いやりの表現であるという感覚です。家族と先生、友達と地域の人、それぞれの場面にふさわしい言葉を使い分ける力は、社会人として必須のスキルです。

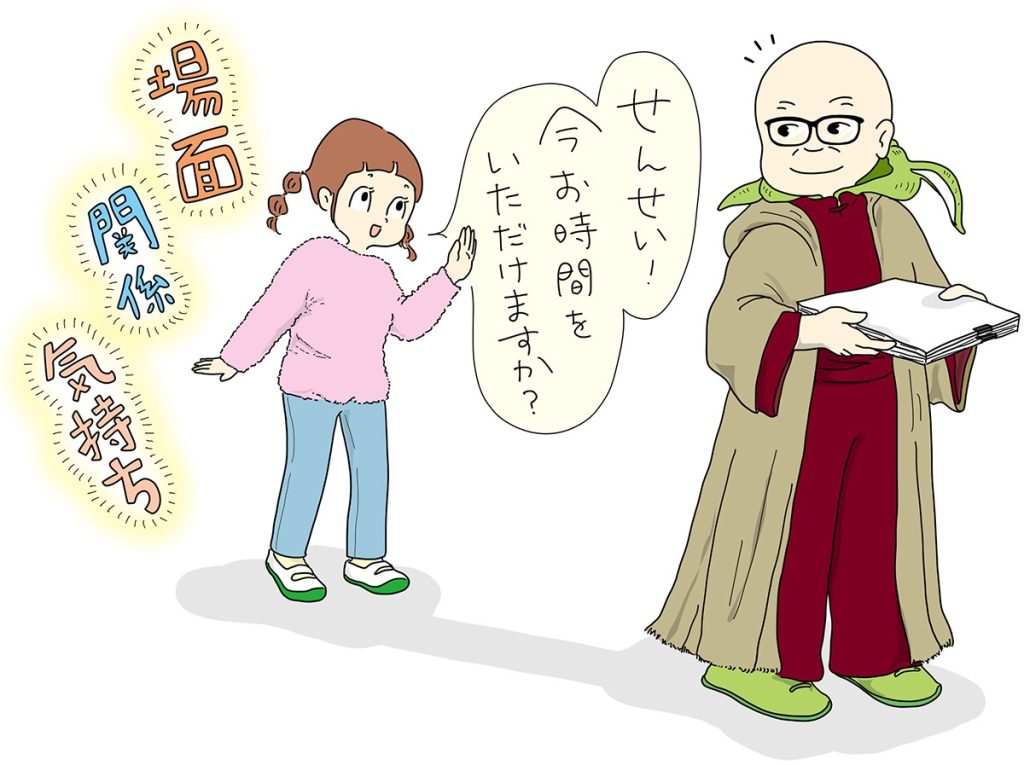

授業例 場面と立場で言葉を使い分ける

学級活動の時間あるいは社会科の見学学習の事前指導で、「立場が変わると気持ちはどう変わるのか」を体験的に学ぶ活動を行います。

題材は「社会科見学で工場の方に質問する場面」です。児童には、「質問する児童の役」と「答える工場の方の役」に分かれて演じてもらいます。

まず、あえてタメ口で質問をしてみます。

これ、どうやって作るの?

次に、ていねいな言葉づかいで質問してみます。

この製品は、どのように作られているのでしょうか?

演じ終えたあと、児童に感想を話してもらいます。

「どちらの言い方のほうが気持ちよく話せたか」「相手からきちんと聞いてもらえた感じがしたか」を中心に話し合います。

こういった活動を通して、児童は「場面や立場によって言葉づかいを変えることの大切さ」を実感します。さらに、相手を敬う言葉が信頼や礼儀につながることを具体的に理解し、中学校や社会でのよりよいコミュニケーションへとつながる感覚を身につけることができます。