小1国語科「おとうとねずみチロ」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小1国語科「おとうとねずみチロ」(東京書籍)の全時間の板書例、発問、想定される子供の発言、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科准教授・成家雅史

執筆/お茶の水女子大学附属小学校・大村幸子

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、場面の様子に着目して、中心となる登場人物(チロ)の行動や気持ちを具体的に想像する力を育むことをねらいとします。そのために、登場人物の様子が分かる叙述に立ち止まり、音読したり動作化したりするなどして、登場人物の行動や気持ちを、想像力豊かに読むことができるように指導していきます。

こうした経験を通して、物語を読むことの楽しさや面白さを味わわせ、もっと読みたい、もっと深く考えたい、他の物語も読んでみたいという主体的な姿につなげていきたいと考えています。

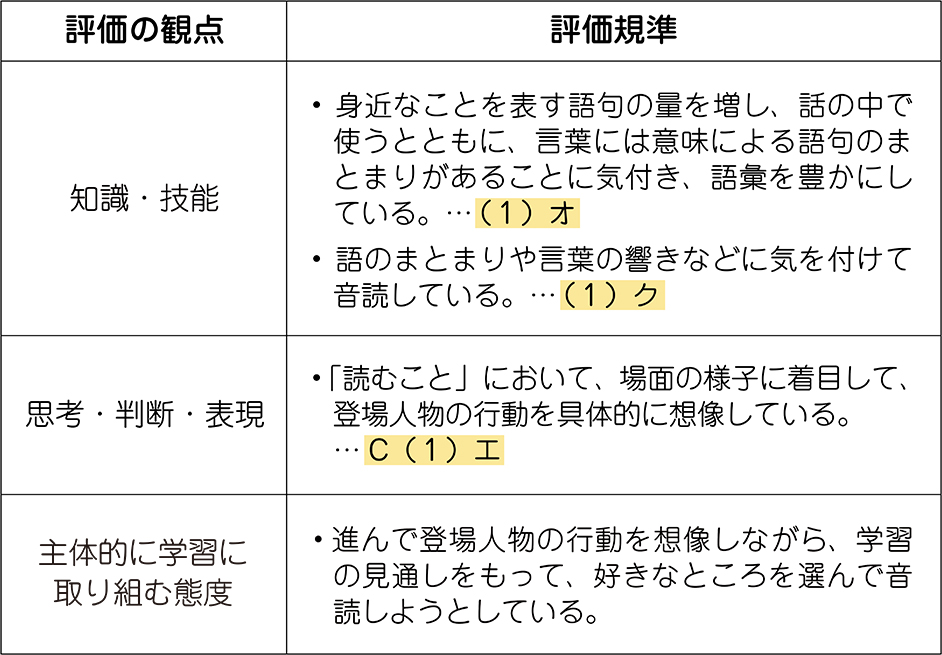

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

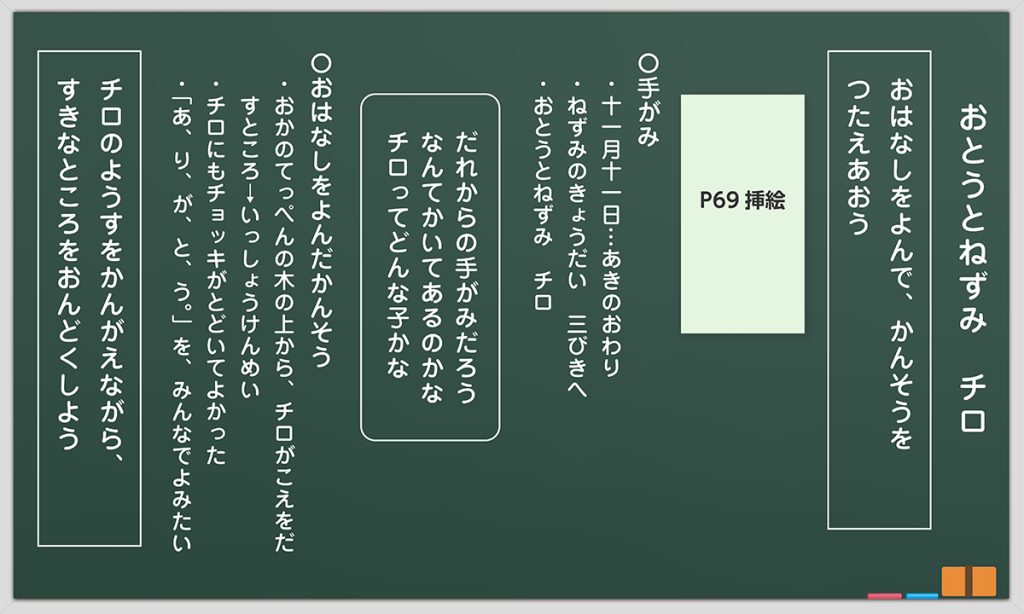

本単元では、中心人物(チロ)の様子を思いうかべながら読み、物語の好きなところを選んで音読する言語活動を設定しています。

好きなところを選ぶためには、登場人物が何をしているのか、どのような様子なのかを捉えなければなりません。そのためには、登場人物の様子が分かる叙述に立ち止まり、行動や気持ちを具体的に想像する必要があります。

また、この時期の子供たちは、登場人物になりきって想像を広げながら読むことが大好きなので、音読させたり動作化させたりしながら、チロになりきって、より深くお話の世界を味わうようにさせるとよいでしょう。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 子供の「好き」をもとに、学習を組み立てる

本教材は、おばあちゃんからのチョッキを楽しみに待つ末っ子のねずみ「チロ」の様子や行動が描かれている物語です。

「そと」「なん日かたって」「おかのてっぺんの木」などの時や場所を表す言葉があり場面展開が捉えやすいこと、また、チロの様子や行動、会話からチロの気持ちの変容が分かりやすく表現されていることから、人物の様子を具体的に想像しながら読むのにふさわしい教材です。

加えて、表情豊かに描かれているチロの挿絵も、具体的に想像する際の手がかりとなります。子供たちは、幼く素直なチロに自身を重ね合わせ、共感しながら読み進めていくことでしょう。

そこで、本単元では、子供の「好き」をもとに、学習を進めるアイデアを二つ紹介します。

一つめは、子供の「好き」なところから、毎時間の読みの課題を組み立てていくことです。

初発の感想をワークシートに書くだけでなく、大型提示装置で全文を掲示し、一人一人が「いいな」「好きだな」と思ったところに印を付けたり、書き込みをしたりする活動を取り入れ、子供の「好き」を把握しておきます。

そして、毎時間の読みの課題として取り上げ、授業を展開していくのです。そうすることで、自分たちの読みが学びを創っていくということを実感させることができるでしょう。

二つめは、「好き」なところを選んで音読することです。

二次において問いに向かってそれぞれの読みを深めた後、三次では好きなところを選んで、チロの様子が伝わるように声に出して読み、互いの音読を聞き合い、感想を伝え合う学習を設定します。

「好き」を選ぶことには、自分と向き合い、自分なりの理由をもって選ぶという主体性が発揮されると考えています。「好き」なところを選んで声に出し、その音読について交流することを通して、物語を読むことの楽しさを味わい、もっと読みたい、もっと深く考えたい、他の物語も読んでみたいと、子供の主体的な学びが発揮される単元になることを期待しています。

〈対話的な学び〉 音読をテーマに、読みを交流させる

本単元では、物語の好きなところを選んで音読し、その音読を交流することで、物語世界を深く読み味わうことを目指しています。

「友達に音読を聞いてもらってうれしかった。」「友達の音読を聞くことができて楽しかった。」という気持ちをもてるように、交流の場を工夫していきたいものです。

例えば、毎時間の読みの中で、音読をする時間をとり、「どうしてそのように読んだのか」「チロのどういう思いが表れているのか」など、音読の意図を交流させるような声かけをするとよいでしょう。

また、音読したことで人物のどんなことがよく分かったか、友達の音読を聞いて人物のどのような様子が伝わったかなど、読みの深まりが表れる振り返りができるように助言することも大切です。

〈深い学び〉 深い学びに導く発問を工夫する

本教材においては、「おとうとねずみ(チロ)」「にいさんねずみ」「ねえさんねずみ」「おばあちゃん」という人物がいることを確かめ、どの人物がどこで出てくるかを押さえておくことが重要です。

「おばあちゃん」は、実際には登場しませんが、物語の中の重要な人物です。学習を進める中で、児童が鍵となる人物としての「おばあちゃん」の役割に気付いたり、愛情の深さに触れたりすることができると、よりこの物語の魅力に迫ることができるでしょう。

また、「チロ」の様子を考えさせるために、本単元ではチロの会話文を中心に取り上げて音読をさせますが、その際、なぜその行動をしたのかを考えさせたり、前の場面の様子や気持ちとの違いを考えさせたりして、より具体的に想像を膨らませるようにするとよいでしょう。

そのために、例えば第6時では、「『おばあちゃあん……。』と『ぼくのこえがとんでった。』は、どちらのセリフを大きな声で読みますか」のように、追加の発問をします。

こうした学習が、今後の読みにおいて、行動や会話、表情などをもとに、登場人物がとった行動の理由を想像する、または音読で表す姿につながっていくことでしょう。

また、実生活においても、他者の行動の理由を想像する際に、本単元で培った言葉の力が活用されることを期待します。

5. 単元の展開(9時間扱い)

単元名: こえに出してよもう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 題名や挿絵を読んだり、読み聞かせを聞いたりして、お話と出合う。

初発の感想を交流し、学習の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時)

② 挿し絵の並び替えをしながら、お話の大体を捉える。

③~⑦ チロの様子を考えながら、声に出して読む。

⑧ お話の中の好きなところを選んで読む。

・第三次(9時)

⑨ 学習を振り返る。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!