小1国語科「じどう車ずかんをつくろう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小1国語科「じどう車ずかんをつくろう」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/金沢大学人間社会研究域学校教育系教授・折川 司

執筆/石川県教員総合研修センター 専門研修グループ担当課長・荒島幸恵

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

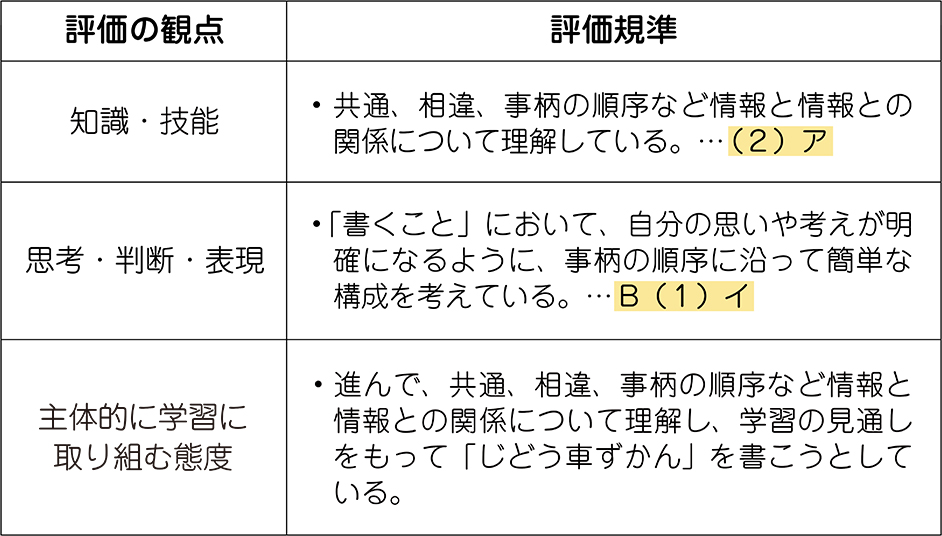

本単元では、〔知識及び技能〕(2)ア「共通、相違、事柄の順序など情報と情報との関係について理解すること」を重点指導事項とします。

『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編』には、「共通する関係を理解するとは、事柄同士の中から同じ点を見いだしたり、そのことによって共通であることを認識したりすること」とあり、また、「相違する関係を理解するとは、事柄同士の様子や特徴などについて違う点を見いだしたり、そのことによって相違していることを認識したりすること」、「事柄の順序の関係を理解するとは、複数の事柄などが一定の観点に基づいて順序付けられていることを認識すること」であると示されています。

つまり、本単元において重点的に指導するのは、集めた事柄に共通点や相違点があることや、事柄同士には順序の関係があることを認識できるようにすることだと言えます。

本単元では、共通点や相違点に着目して、自動車の【仕事】や【つくり】を選んだり、それらの順序を意識して書いたりする活動を通して、そうした資質・能力を身に付けていくことを目指します。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「じどう車ずかん」の1ページを書くという活動を行い、それを通して情報と情報との関係について理解したり、事柄の順序に沿って簡単な構成を考えたりする資質・能力を身に付けていきます。

教材「じどう車くらべ」を用いた前単元では、「バスと乗用車」「トラック」「クレーン車」の3種類の自動車が、【仕事】【つくり】という順序で説明されていることや、【仕事】のための【つくり】になっていることを確認したり考えたりする中で、重要な語や文を選び出したり、内容の大体を捉えてきました。

その学習を生かして、本単元では自動車の“すごいところ”を友達に紹介する「じどう車ずかん」の1ページを一人一人が書いていきます。

自分がすごいと思う【仕事】と【つくり】をそれぞれの児童が選び、その“すごいところ”をどのように伝えるかを考えながら「じどう車ずかん」の1ページを書くことで、内容のまとまりを意識しながら、それをどのような順で提示するとよいかを意識できるようにしていきます。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 「じどう車ずかん」の1ページを書くという活動への見通しをもつ

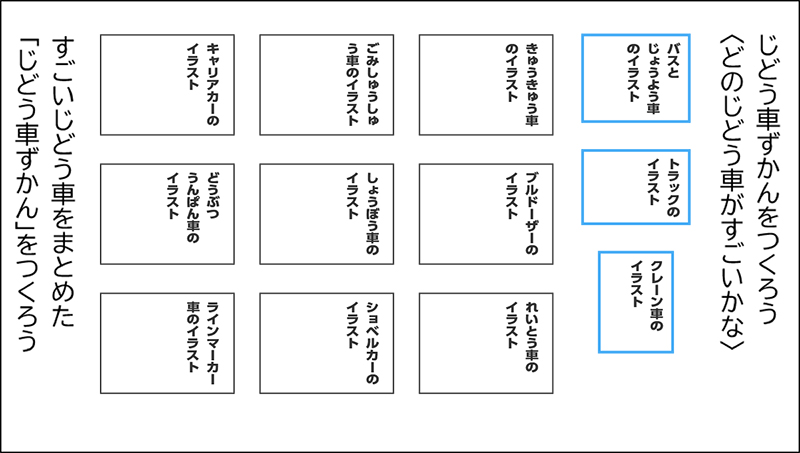

本単元では、「じどう車ずかん」の1ページを各児童が書き、クラス全員が書き上げたページを合わせて、みんなで「じどう車ずかん」をつくるという活動を行います。図鑑をつくりたいという児童の思いを高めるために、今回は、「自動車の“すごいところ”を伝える」という目的を設定します。

単元の導入時には、数種類の自動車のイラストや写真などを教師が見せ、それらの中ですごいと思う自動車はどれかを問いかけます。初めは、色や形、大きさなど、自動車の見た目(格好のよさ)から選ぶ児童が多いかもしれません。

けれども、前単元で読んだ「じどう車くらべ」において整理した【仕事】と【つくり】を想起するように教師が促すことで、「見た目以外にもすごいところがいろいろとあるかもしれない」「すごいところがありそうだ」と児童に感じ取らせることができるでしょう。

そうした立ち止まりは、「自動車のすごいところをたくさん知りたい」「もっと見つけたい」「見つけたすごいところを友達に自慢したい」といった思いに結び付くはずです。

また、単元の終盤には、各自が書き上げた「じどう車ずかん」の1ページを友達と読み合い、感想を交流する場を設けます。そうすることで、自分が見つけ出した自動車の“すごいところ”が相手に伝わる成就感や達成感を得られるようにしていきます。

〈対話的な学び〉 目的をもって交流する

前項でも書いたように、初め、自動車の見た目に目を向けてしまう児童は少なくないと思います。けれども、漠然とした格好よさではなく、【仕事】のための【つくり】になっていることが、その自動車の“すごいところ”だと気付けるように、友達との交流の場を丁寧に設けていきます。

「消防車って、火事のときに火を消すんだよ」「消防車には、長いホースがついているよ」というように、すごいと思った【仕事】や【つくり】を友達に紹介したり、友達と確認したりする場を設けることで、【仕事】と【つくり】を区別していけるようにします。

〈深い学び〉 言葉による見方・考え方を働かせる

自動車の【仕事】と【つくり】を探したり選んだりするために、児童が言葉に着目できるようにします。

前単元で教材として用いた「じどう車くらべ」には、「人をはこぶしごと」「おもいものをつりあげるしごと」のように、「〇〇を□□(する)しごと」という記述がありました。その〇〇や□□に当たる言葉を、各児童が参考にする図鑑の記述から見つけて、【仕事】を集めていくようにしていきます。

同様に、「△△があります」「△△がついています」等の△△に当たる言葉を探して【つくり】も集めていきます。

そうした活動を通して、【仕事】と【つくり】を区別していけるようにします。【仕事】と【つくり】という各内容のまとまりと、【仕事】と【つくり】の組み合わせを、言葉に着目しながら整理する活動が自動車の“一番すごいところ”を伝えることに繋がっていきます。

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名: じどう車ずかんを つくろう

【主な学習活動】

(1時、2時、3時、4時、5時)

1時 「じどう車ずかん」をつくるという活動の見通しをもち、調べてみたい自動車を選ぶ。

2時 選んだ自動車の【仕事】と【つくり】を探し、集める。〈 端末活用 〉

3時 “一番すごい”と思う【仕事】と【つくり】を選ぶ。

4時 【仕事】と【つくり】を説明する順を考える。

5時

①【仕事】と【つくり】について清書して、「じどう車ずかん」の1ページをつくる。

②書き上げた「じどう車ずかん」の1ページを友達と読み合い、感想を交流する。

③各自が書いた1ページを全て合わせて、冊子「じどう車ずかん」にする。(課外)

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美、イラストAC

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!