小3・小4・小6理科|光や空気を“見える化”する「フォグマシン」活用ガイド【理科の壺】

3年生「光のせいしつ」、4年生「もののあたたまり方」、6年生「ものが燃えるしくみ」の授業で使える『フォグマシン』活用ガイド! 空気や光の存在は形として目に見えず、小学生にとっては分かりづらいものです。そこで今回は、フォグマシン(スモークマシン)を使ってそれらを「視覚化」する方法を紹介します。安全なものであれば、簡易な類似品でも代用可。このような装置を活用して、子どもの理解を促す授業をしてみませんか。学級開きやイベントなど、授業以外でも子どもたちの「おもしろい!」が引き出せます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/栃木県公立小学校教諭・藤田達也

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

フォグマシンを使って「見えないものを見える化する」

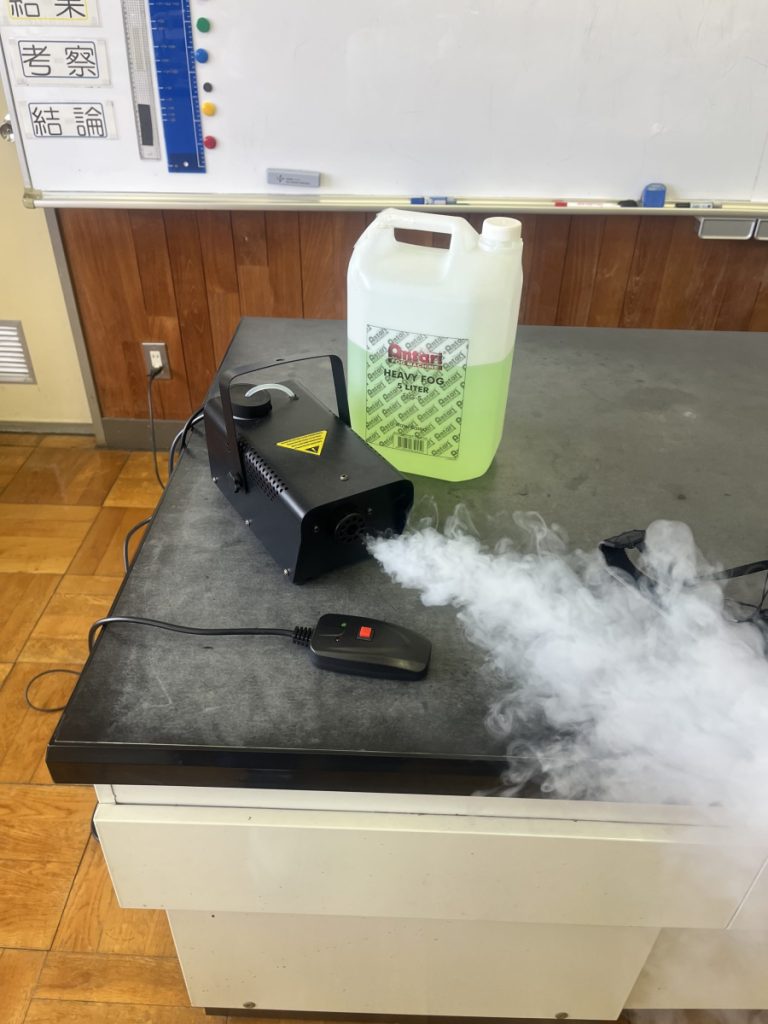

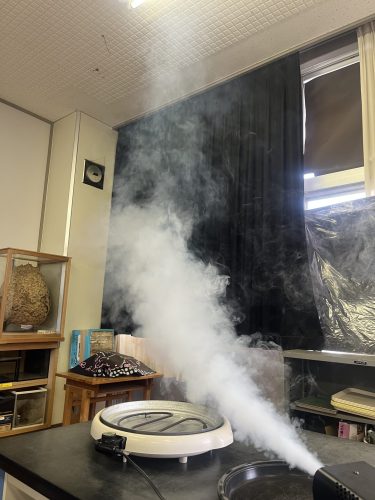

フォグマシンは、フォグリキッドと呼ばれる専用の液体を霧状に噴出させることで、通常は目に見えない光の筋や空気の流れなどを視覚的に確認できるようにする機械です。サイエンス番組で有名な先生が行うような空気砲を撃つことも可能です。また、霧や雲のような演出にも使用されます。

今回は、「見えないものを見える化する」というテーマで、教育現場での実践に役立つツールとして、フォグマシン(スモークマシン)の活用事例をご紹介します。

理科の授業では、児童にとって目に見えない現象や概念が多く、その具体的な理解を促進するための手段が求められます。

フォグマシンは、これらの抽象的な現象を視覚的に捉えさせるための強力なツールとなり得ます。

ご注意:フォグマシンは、学校の火災報知器を反応させる場合があります。事前に学校管理職と防火管理者に相談・調整してください。フォグマシンは高温を発生しますので、取扱には十分注意してください。また、安全面・健康面から、専用のフォグリキッドを必ず使用してください。

授業での活用例(小3・小4・小6)

このフォグマシンが、どのように「見えないものを見える化」し、児童の理解を深めるのに役立つのか、具体的な学年と単元に沿ってご紹介します。

小学3年生:単元名「光のせいしつ」(11月)

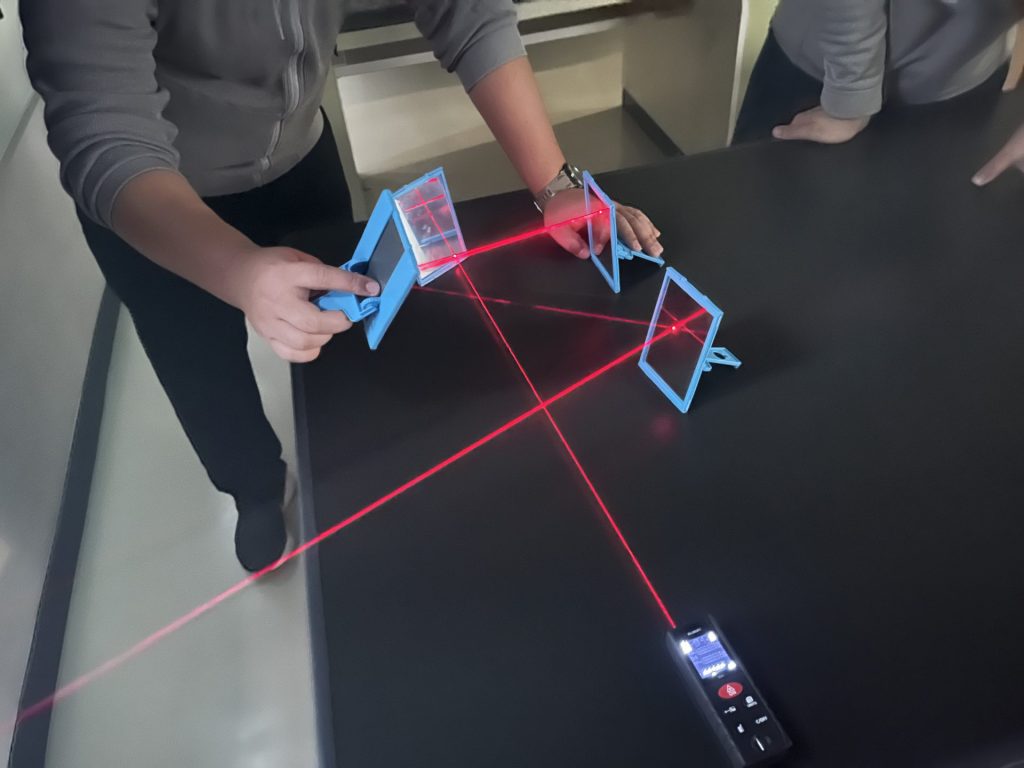

普段目には見えない反射した光の直進や、凸レンズによる光の収束の様子も、フォグマシンを使えば、霧の中ではっきりと視覚的に確認することができます。光がどのように進み、集まるのかが「見える化」されることで、児童は現象を具体的に理解しやすくなります。

レーザーポインタの光なども、霧の粒子で乱反射することで、写真のように反射し、直進していくことが分かります。

【編集部注】虫眼鏡を使用する際は、虫眼鏡で太陽を見ない、日光を集めて人の体や服に当てないなどの安全指導を行ってください。

小学4年生:単元名「もののあたたまり方」(1月)

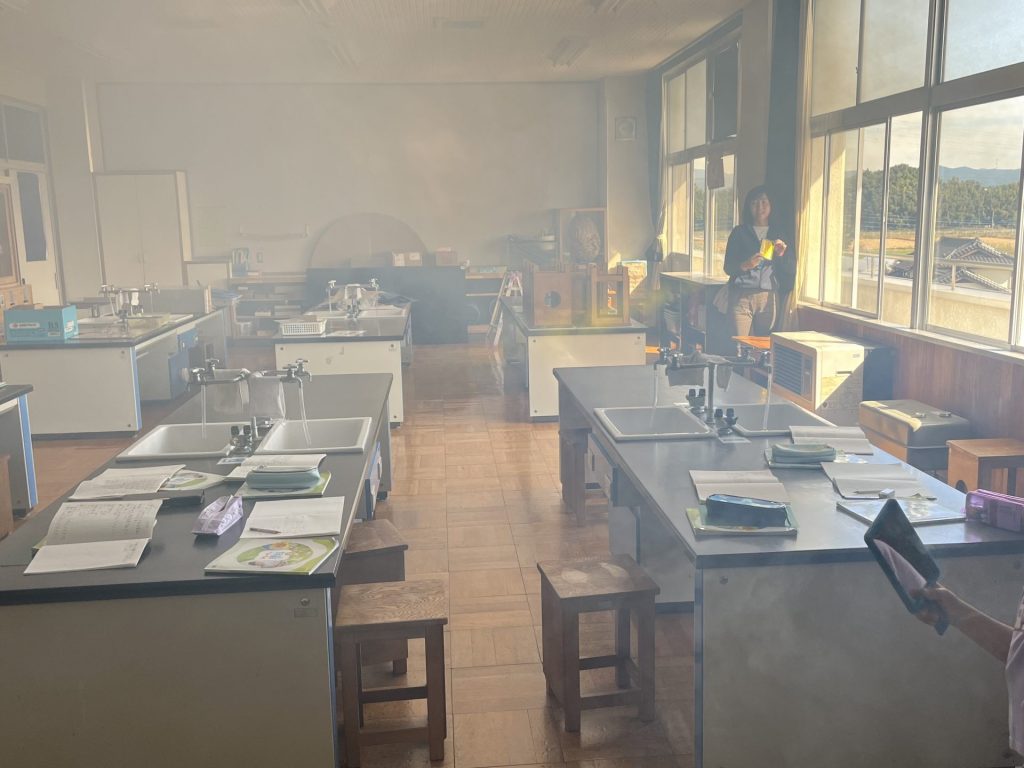

この単元では、暖められた空気の動き、いわゆる「対流」の理解が重要です。フォグマシンを使えば、ストーブの上だけでなく、電熱器の上に煙を噴射することで、温まった空気の動きが教室内でダイナミックに視覚的に確認できます。目に見えないはずの空気の流れが「見える化」されることで、児童は熱の伝わり方を実感として捉えることができるでしょう。

また、逆に「冷たい空気はどのように動くのか」という疑問をもつ児童もいるでしょう。その疑問に対しても、煙を噴射した後に冷蔵庫の扉を開けることで、冷たい空気とともに煙が下に落ちていく様子が見られるので、可視化することで納得できることでしょう。

小学6年生:単元名「ものが燃えるしくみ」(4月)

ものが燃えるときに起きる空気の入れ替わりを、フォグマシンで「見える化」できます。

この実験は、そのままの形で使用するだけでなく、より大規模な燃焼で空気の動きを観察する際にも応用可能です。