「探究」への意識変革には「インパクトと手立てと手応え」の 3 点セット【次期学習指導要領「改訂への道」#特別版01】

この連載では現在、中央教育審議会の教育課程企画特別部会(以下、特別部会)で議論されている学習指導要領改訂の方向性について、同会の委員のインタビューや発表を行った実践事例のレポートなどを紹介しています。その中で、第8回の特別部会において、多くの委員から、幼児期から初等中等教育までの「探究的な学び」の重要性についての再確認がなされ、中学校の技術に、「探究」とも関わる「情報活用能力」に関する学びを入れてはどうかといった議論がなされました。そこで、今回から3回に渡り、連載の特別版として、文部科学省の田村学主任視学官に「探究的な学び」と次期学習指導要領という視点から、お話を伺います。

目次

「過去15年の日本の学力向上は、総合学習の成果だと考えると説明が付く」

次期学習指導要領については、「探究」を大事な方向性として充実させようということです。当然、その中心となるのは総合的な学習の時間(以下、総合学習)です。今回は、中学校の「技術」に、より情報活用能力の育成を重視し、探究的な学びを入れていこうということも話題になっています。各教科においても「探究」が 1 つのポイントとして話題になってくるのだと思います。

現行学習指導要領の中学校理科にも「探究」という言葉が教科目標の中に書いてあります(「自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を…」)。総合学習の「探究」や現在の議論の「探究」とは若干ニュアンスが違っているのかもしれませんが、「探究」とは、子供が自分で決めた課題を自分で解決することに向けて取り組み、自分なりの考えを整理していくということでしょう。とりわけ総合学習の「探究」は、教科以上に幅広いプロセスを経ながら、多様なゴールが考えられそうです。それらの「探究」を一定程度、ボリュームアップしてやっていこうということだと思います。

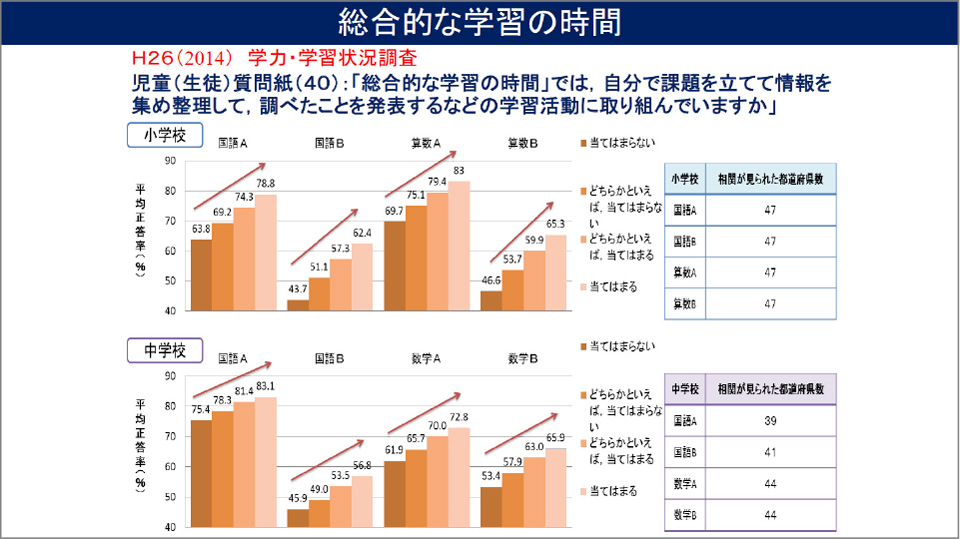

これからの時代においては「探究」が欠かせないことは確かだし、現在の子供たちにおいてそれが自律的にできるかと言えば、課題もあるでしょう。加えて言えば、期待される学力という点から言えば「探究」が「習得」と非常に深く相関していることも分かってきているので、ある意味、学力向上という点からも、「探究」の充実は理にかなったことだと思います(資料参照)。

【資料】

OECD 教育・スキル局長のアンドレアス・シュライヒャー氏は、2017 年に来日した際、読売新聞の取材に対し、「過去 15 年の日本の学力向上は、総合学習の成果だと考えると説明が付く。そしてシンガポールや上海では、総合学習のような探究的学習を日本以上に優先してやっている」と答えています。

この他にも「探究」することの効果はたくさんあり、例えば、不登校傾向の子供たちが「探究」の学習なら登校して授業に出るというようなデータもあるのです。このように、「探究」という学習の有用性や可能性は、数値化されたデータでも、具体的な事例でも出てきています。そのようなことも踏まえ、改めて「探究」の重要性について再確認されたものと考えられます。