掲示板アプリを使うと、主体的に書くという言語活動に進みやすい【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #43】

東京都は全国学力・学習状況調査でも、毎年、英語の結果が良好な自治体です。そこで、今回からは東京都の中学校英語教育研究会が、その指導力を高く評価する、福生市立福生第一中学校・寺沢陽子指導教諭(以下、教諭と省略)の単元・授業の具体と、単元・授業づくりの考え方やその背景となる教育観などについて紹介していくことにします。

初回となる今回は、まず寺沢教諭の単元・授業づくりの考え方を象徴する、3年生「書くこと」の領域の“Animals on the Red List”の単元についてお話を伺います。

寺沢陽子指導教諭

目次

「誰かが読むかもしれないから、語彙や表現に気を付けて書こう」

まず、この単元の全体像について寺沢教諭は次のように説明します。

「この単元は、『書くこと』の領域の単元で、最終的な出口となる言語活動では、SNSで投稿するということで、それぞれの考えをパワーポイントでまとめたのですが、その言語活動に向けた毎時間の授業での『書く』活動では、パドレット(Padlet)という掲示板アプリを使いました。パドレットは写真もポストしやすいので、インスタグラムを使うような感覚で使うことができるのです。

毎時間の学習では、出てきたテーマについて書いていくのですが、生徒たちはこの掲示板アプリを使うことで、誰がどんなことを書いたのか、他のクラスも含めてリアルタイムで見ることができるようになっています。その中には、なかなか深い内容を書いている生徒から、本当に例文程度のものを書いている生徒まで様々です。ただ、『自分がポストしたものが人目に触れる』ということを意識することで、『誰かが読むかもしれないから、語彙や表現に気を付けて書こう』という意識が生まれます。

生徒たちの学習の共有には多様な方法があると思いますが、最終的なSNSでの発信という言語活動と同様に、デジタルアプリを使って共有することによって、瞬時に多くの人に見られ、共有できるようにしました。そのおかげで、もしそれがワークシートと鉛筆だったらなかなか書かなかったような生徒も、『ポストすることで誰かが見てくれるかもしれないから』『コメントをもらえるかもしれないから』ということで、主体的に書くという言語活動に進みやすかったかと思います。

それは、『個別最適』という点からも意味があって、認知上の偏りがある生徒の中には、紙だと1文目を書き始めるのに苦労するけれど、デジタルで打ち込むのならば、すっと書けるという子がいます。もちろん逆に、『紙のほうが書きやすい』という生徒もいますから、ワークシートも用意しておいて、デジタル掲示板も使っていくという二刀流で取り組みました」

意見文はパドレットという掲示板アプリに上げていく

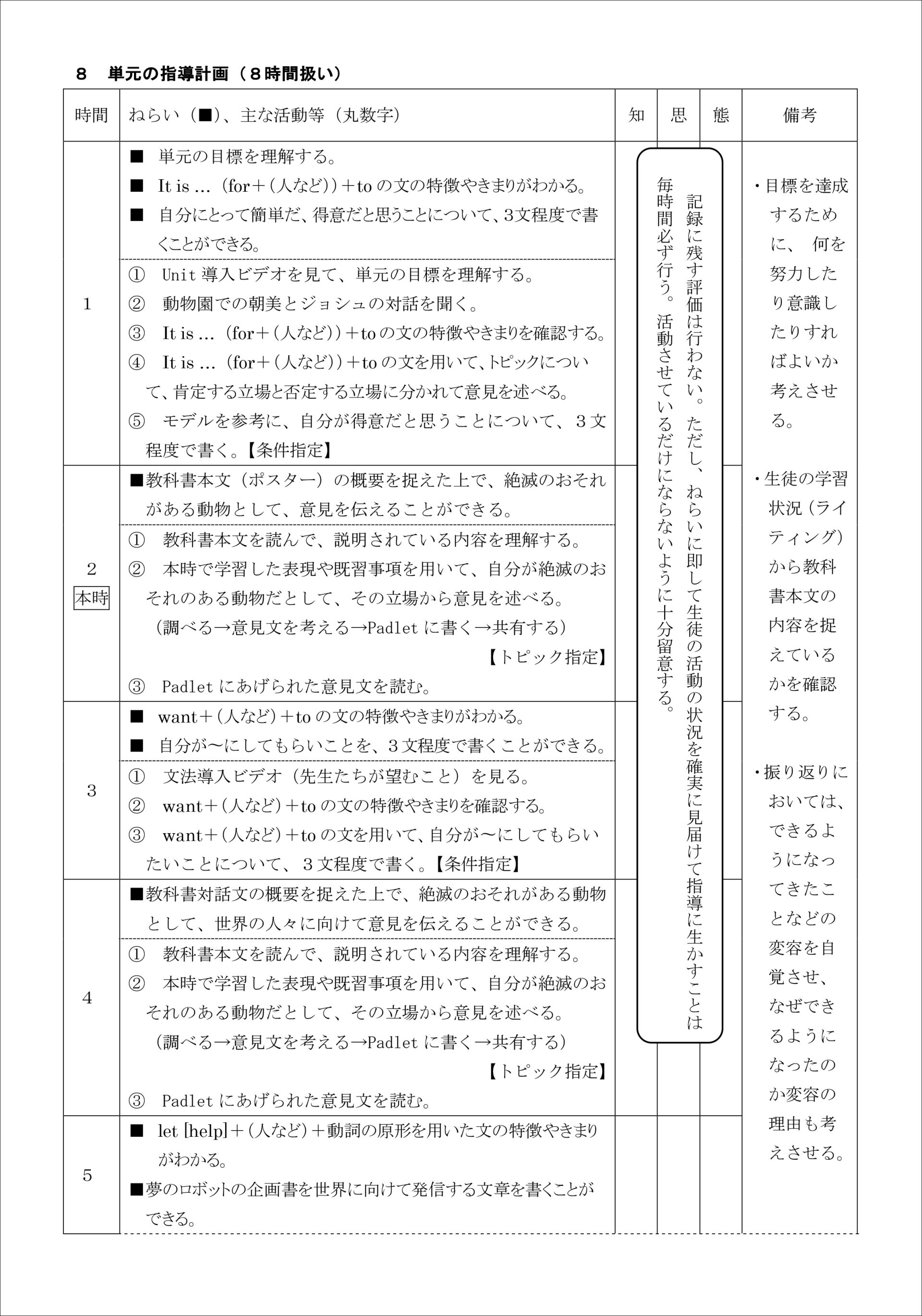

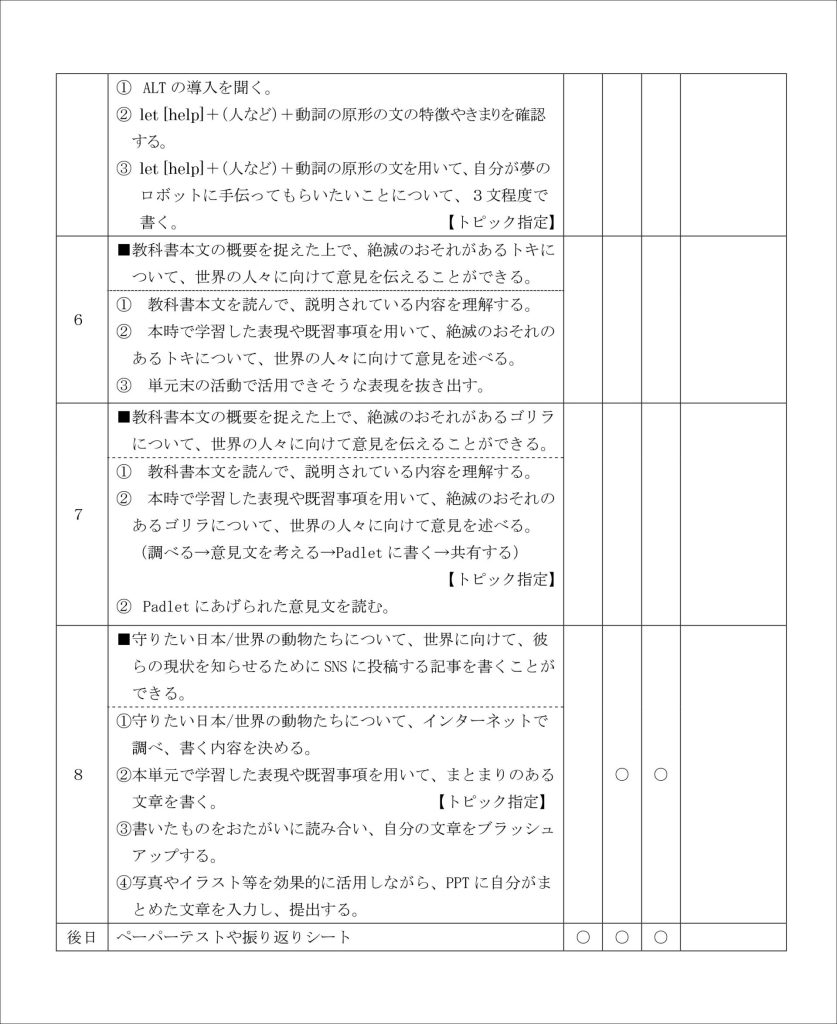

では実際にどのように単元の学習を進めていったのでしょうか。寺沢教諭は次のように話します(「単元の指導計画」参照)。

「1/8時は、まずUnit導入ビデオを見て、単元の目標を理解した後、この単元でそれぞれが何か1つの絶滅危惧種の立場から、世界に向けてSNSで意見を発信することを説明し、それぞれが『推し動物を決めよう』と話します。その後、音声で朝美とジョシュの対話を聞き、そこで出てきた文、It is…for(人)to(動詞)の特徴やきまりを確認した後、この文を使って、トピックについてそれぞれが肯定か否定か意見を述べます。その後、自分にとってのpiece of cakeについて、例えば、It is easy for me to wake up at 6 am.というようなことを、3文程度書いていくのです。

2/8時は、それぞれが絶滅危惧種の中の1つになりきって、その立場から意見を述べていきます。まず教科書を読んで内容を理解し、そこからそれぞれの推しである絶滅危惧種になりきって意見を述べます。そのため、推しの動物について調べ、前時に学習したIt is…for(人)to(動詞)の文章を使い、例えば、『海水温の上昇は自分の生存を脅かす』とか、『森林伐採が自分の生活場所を減らしている』というようなことを言っていくわけです。この意見文はパドレットに上げていくことで、全員で共有し、読んでいけるようにしています」

このように1時間目で学習した構文を使って、2時間目は推しである絶滅危惧種の立場から意見を述べるというような形で授業が進んでいきます。

「3/8時は、文法導入のための動画で学年の先生たちに登場してもらいました。先生方に、それぞれが望むことについて、I want(人など)to(動詞)の文で話をしてもらい、それを見た後で、文の特徴やきまりについて、確認していくのです。次に、その文を使って、自分が誰かにしてもらいたいことについて、3文程度で書いていきます。

4/8時は、教科書の本文を読んで理解した後、それぞれが推しの絶滅危惧種の立場から、意見を述べます。ここでも、推しの動物について調べてから、前時に学習した文も使いながら、例えば『森林の伐採をやめてほしい』というようなことを考えて書いていくわけです。この内容についても、2/8時同様、パドレットに上げ、互いが読めるようにし、改善を図るための参考にしていきます」

5/8時、6/8時では、ここまでと同様、let [help](人など)(動詞)の文について学んで、実際に自分で文章を書いた後、今度は教科書本文に出てくるトキについて、その文を使って世界に向けた意見文を書いていったということです。