生徒の命を守る防災・安全教育のあり方とは?<中高教員の実務>

- 連載

- 中高教員の実務

もしものときに災害が起こることを想定して、避難の際の指示や訓避難練での指導を徹底し、救急救命の処置や流れなども把握しておきましょう。

編著/小泉博明・宮崎 猛

【特集】中学校・高校教師 実務のすべて#30

不審者や天災、生徒の病気、けがなど万一の事態の対応が心配です。どう心構えしておけばよいのでしょうか。

生徒の生命にかかわることは、日頃から危機管理意識をもって臨まなければなりません。同時に、生徒が自分で自分の身を守るという意識を高めていくことが求められます。いざというときになってからでは遅いので、平時からしっかりと指導しておきましょう。

目次

防災・安全教育の基本チェックポイント

1.日常的に気をつけること

● 休み時間などの生徒の様子に気を配る。

➡ じゃれあっているうちにケンカになったり、窓際などでふざけて転落したりしないように目を配りましょう。生徒とコミュニケーションを図る機会になり、生徒理解にもつながります。

● 非常口などに物が置かれていないか、不審物はないか確認する。

➡ 避難の際の妨げになります。不審物を発見したら管理職に知らせましょう。

● 見知らぬ人はいないか

➡ 開かれた学校の推進やコミュニティスクールの広がりで地域から来客があることが増えています。どんな人が来校するのか、情報を共有しておきましょう。

2.非常ベルが鳴ったときは?

各人が勝手に行動すると混乱を招くので、まずは教師が慌てず、迅速に日頃の訓練に沿って行動することが求められます。放送で指示があった場合は、指示に従います。

● 実際に火災等が起こっている場合には、避難の指示がなされます。

● 誰かのいたずらであった場合には、いたずらした者への指導をします。

3.避難訓練での注意点

実際に災害が起こったり不審者が侵入したりしたときの対応は、地域や生徒の実態を考慮したうえで、学校によって定められており、定期的に避難訓練が行われます。生徒が真剣に避難訓練に参加するために、先生自身が本当の災害のつもりで緊張感をもって臨むことが大切です。

もう一方で、東日本大震災の「釡石の奇跡」が示したように、生徒が自分で自分の身を守るという指導の大切さが注目されています。

※ 釡石の奇跡…岩手県釡石市内の小中学校では、群馬大学・片田敏孝教授の指導のもとで行われた8年間の防災教育の結果、東日本大震災のときに児童生徒が即座に避難して生存率99.8%という成果をあげ、「釡石の奇跡」と呼ばれた。

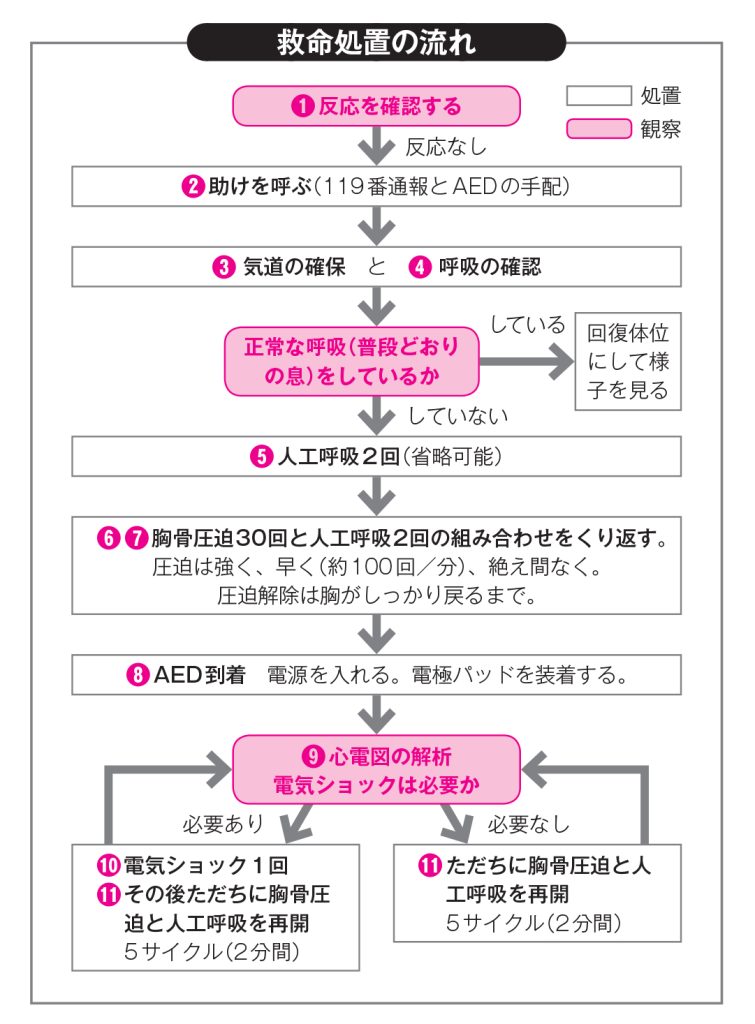

4.救急救命について

場合によっては、教師が救急救命の処置にあたる必要があります。校内のAEDや担架がある場所を確認しておき、救命救急の方法も学んでおきましょう。校内研修などで講習会が行われることが多いので、積極的に参加しましょう。

熱中症の予防と対応

1.予防のポイント

イラスト/タバタノリコ・畠山きょうこ