「学校サポーター」スキルアップ講座<第2回 学校サポーターの身だしなみ&マナー>

学校現場で先生の事務作業や子供たちを学習支援を行う「学校サポーター」のためのスキルアップ講座。スキルを磨くことでみんなから頼りにされ、自分自身もやりがいをもって楽しく働くことができます。今回は、学校サポーターとして知っておきたい身だしなみ&マナーについて解説します。

監修/東京都公立小学校教諭 渥美卓哉

※教員以外の立場で学校を支える外部人材は、自治体によって、「支援員」「会計年度職員」「スクール・サポート・スタッフ」「エデュケーション・アシスタント」など様々で名称で呼ばれています。本企画では、教員以外の立場から学校を支える方達を総称して「学校サポーター」と表記しています。

目次

身だしなみについて

前回は、学校サポーターの業務内容や仕事の流れについて紹介しました。

今回は、実際に学校サポーターとして活動する際に知っておきたい身だしなみや持ち物、マナーについて基本的な考え方を解説します。ただし、服装や持ち物などは各学校独自のルール、方針があるため、初回面談時に具体的にヒアリングをしておきましょう。

基本の服装

- 動きやすい服装:動きやすく、清潔感のある服装。体育用のジャージ等も用意しておくと便利です。

- 上履き:滑りにくく動きやすいスニーカー型のものが望ましいでしょう。

- 日焼け対策用の帽子・上着:野外での活動も多いため、日焼け対策用の帽子・上着などを用意するとよいでしょう。サングラスも可能ですが、低学年では先生の視線や表情がわかりにくく不安に感じる子供もいるため、もし着用する場合はレンズの色が薄めのUVカットのものを選ぶとよいでしょう。

- 行事用の服・靴:入学式・卒業式、保護者会などの行事がある日は、きちんとした服(ジャケット等)も必要になる場合があるので用意しておくとよいでしょう。

避けたほうがよい服装

- 華美な服装、汚れの目立つ服装:装飾のついた服装は、子供に接触した際に怪我をする危険性もあるので避けたほうがよいでしょう。

- スカート:しゃがんだ状態で対応することも多いため動きやすいパンツスタイルがお薦め。

- サンダル履き:履物は動きやすく、脱げにくいものが望ましいでしょう。サンダルは急な動きに対応できないため避けましょう。

- 長い爪、立体的なネイルアート:子供が接触し怪我をしたりする危険性があるため爪は短く切りそろえておきます。

- 柔軟剤の香りの強い服:においに敏感な子供へ配慮し、香水や香料の強い制汗剤の使用は避けたほうがよいでしょう。

- アクセサリー類:ピアスやネックレス等のアクセサリーは、子供だけでなく自分自身が怪我をする恐れもあるので着用しない、もしくは出勤後に職員用更衣室で着替える際に外しておきます。

持ち物について

日常的に所持しておくとよいもの

- 赤ペン:丸つけなどに必須。

- 折り紙:4つ折りの小さな折り紙があると、子供たちと遊ぶ時などに便利。

- ポシェット(サコッシュ):筆記具などを携帯するために使用。但し、子供にぶつからないように安全面に注意が必要。できるだけ柔らかい生地のものを選ぶとよいでしょう。

- 印鑑:自治体によって出勤記録用に使用する場合があるので確認し必要に応じて準備します。

- 鉛筆・消しゴム:鉛筆は2Bがお薦めです。文房具を忘れてしまった子供のために多めに用意するとよいでしょう。子供に文房具を貸した場合は、「借りたら必ず返します」「借りたら必ず『ありがとうございます』と言います」等のやり取りも丁寧に行います。

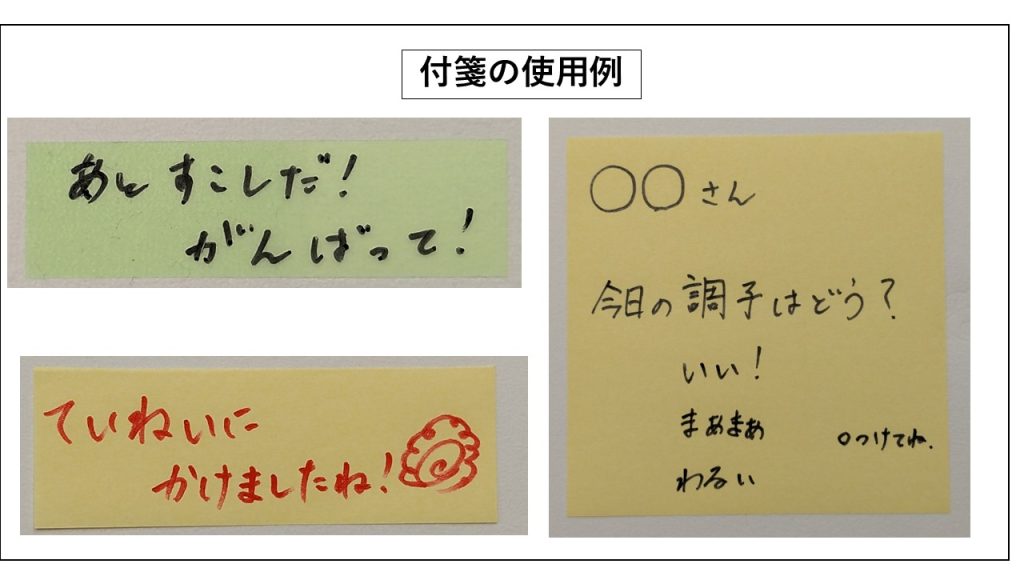

- 付箋(大小どちらも):子供への指示やメッセージを書くなど多用途で利用できます。

その他、あると便利なもの(学校にあらかじめ依頼しておくとよいもの)

- 年間行事表と時程表:行事や授業時刻、休み時間の時刻等は案外忘れやすいので、すぐに確認できるようにしておくと便利です。縮小印刷し、名札やサコッシュなどに入れて携帯するのもよいでしょう。

- 基本の時間割と校内マップ:専科の時間は固定されていることが多いので、時間割と各教室を把握しておくと、移動などの見通しを子供にもたせやすくなります。時程表同様に、縮小印刷して携帯しておくとよいでしょう。

- 全教職員の名簿:教職員の名簿は、可能であれば顔写真付きのものが便利。学校側で作成している場合もあれば、PTAが作成しているケースもあるので事前に確認しておきましょう。

学校サポーターとしてのマナー・留意点

- 挨拶:出勤したら職員室の先生方に挨拶をするのはもちろんですが、必ず校長・副校長(もしくは教頭)にも挨拶をしましょう。管理職は学校サポーターや各講師等の管理・窓口業務を担当していることが多く、出勤時そして退勤時に挨拶をすることで出退勤状況を把握することができ、わざわざ確認をする手間が省けます。また、支援に入る学級担任にも出勤後すぐに個別に挨拶をすると、その日の依頼事項をお互いに確認することができ、一日の予定が立てやすくなります。

- 子供たちに対し責任ある言動を心がける:子供たちは学校サポーターを「先生」として受け入れます。「先生」として子供たちに恥じない適切な言葉遣い、節度ある行動を心がけましょう。

- どの年代の先生方にも丁寧な言葉遣いを意識する:学校には20代から60代まで幅広い年代の教職員がいます。どの年代の先生方にも通じる丁寧な言葉遣いを心がけること。特に若手の先生方との会話は砕けやすくなりがちですが、子供たちの前では場をわきまえた話し方を意識しましょう。

- 報連相と日々の確認を怠らない:ルールやマニュアルは学校によって様々。学級や子供たちの状況も日々変化するため、出勤後は1日の予定を確認すること。退勤前には次回の出勤日の予定を確認しつつ、次回やってほしいことなどの要望もヒアリングしておきます。午後からの勤務の場合には、午前中の子供たちの様子もヒアリングできるよいでしょう。報連相を行うことで先生方との信頼関係が構築できます。こうしたきめ細かな報連相を行うことで先生方との信頼関係を構築できます。

- 学校・担任の教育方針を理解し尊重する:各学校・学級担任の教育方針を十分に理解した上で活動し、自己判断せずルール・指示には必ず従うこと。子供たちへの指導の中心となるのはあくまで学級担任であり、学習サポーターは学級担任の補助的役割であることを意識して行動しましょう。

- スマホは教室に持ち込まない:基本的に教室へスマホは持ち込まないようにしましょう。出勤後ロッカーに保管し、必要な物のみをポシェットなどに入れて携帯します。スマホが持ち込み可の場合も、私用のスマホでは子供たちを撮影しないこと。撮影を依頼されたら、学校の備品のカメラ等を使用します。

- 教室や応接室を無断で使用しない:教材作成や丸つけといった作業を職員室以外で行いたい場合は、使用可能な場所を必ず確認すること。放課後の空き教室や応接室も無断で使用するのはNG。「授業準備に放課後に教室を利用してよいですか?」「応接室で作業してもよいですか?」などと担任に確認する。もし誰に確認をとってよいか分からない時には副校長に確認します。

- 子供や保護者との個人的な交流は絶対にしない:サポーター業務は、学校内で担任や主任等の元で行うのが原則。メール・LINE等も含め、学校外で児童や保護者と個人的に交流することは絶対にやめましょう。

- 子供と二人きりにならない:誤解を招かないよう、できるだけ子供と二人きりにならないようにしましょう。支援の上で二人きりになる必要があるときは、担任や他の先生がそのことを把握できるようにしておきます。

- 守秘義務の徹底:子供や各家庭に関する個人情報は外部に漏らしてはいけません。校外でSNS等で発信するのもNGです。

理解度をチェックしましょう

【理解度チェック】※答えは記事内にあります!

□上履きは、学校に備え付けのスリッパを着用する。(Yes/No)

□アクセサリー類は、出勤後にロッカーの中にしまい勤務中は着用しない。(Yes/No)

□年間行事表と時程表、時間割などは、確認のために携帯しておくとよい。(Yes/No)

□学校サポーターには、裁量が与えられており、自分なりの判断で指導してよい。(Yes/No)

□スマホはマナーモードであれば、教室内への持ち込み・使用が可能である。(Yes/No)

□個別の相談に対応するため、保護者とLINEや個人メールでやりとりをすることもある。(Yes/No)

□子供を叱るときには、他の児童や担任に知られないように二人きりで指導する。(Yes/No)

次回は、学習サポーターになったら確認しておくべきことを解説します。

【「みん教のスクさぽ」の事業についてご興味のある方はこちらまでご連絡ください!】

「みん教のスクさぽ」準備室 m-sukusapo@shogakukan.co.jp

取材・構成・文/出浦文絵