小2国語科「ニャーゴ」全時間の板書例&指導アイデア

部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度版からの新教材、小2国語科「ニャーゴ」(東京書籍)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科准教授・成家雅史

執筆/東京学芸大学附属大泉小学校・今村 行

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、「ニャーゴ」を題材に、場面の様子に着目しながら登場人物の行動を具体的に想像する力を育てていきます。

本教材では、3匹のねずみとねこのたまの魅力あふれるやりとりが描かれています。「びっくりしたね」「このおじさんだれだあ。」「きゅうに出てきて、ニャーゴだって。」「おじさんだあれ。」と、ねこを全く恐れないねずみたちの様子にねこのたまは「どきっと」し、「だれって、だれって……たまだ。」とタジタジになりながら答えます。

そして、ももを食べた後にねずみを食べようと目論んでいながら、3匹のねずみが全く恐れずに、たまの子供のためにももを渡すなど気遣いまで見せて、たまは結局ねずみたちを食べることなく「ニャーゴ」と小さな声で鳴いて物語は終わります。

児童は、登場人物の言葉や動きに注目し、「なぜそのように言ったのか」「どんな気持ちだったのか」といった問いをもちながら、物語の世界を深く味わい、自分なりのイメージを膨らませていくことができるでしょう。

その上で、音読劇の活動を取り入れ、想像したことを声や動きにのせて表現することに取り組みます。また、1人1台端末を活用し、自分たちの音読や演技の様子を動画で撮影・記録することで、自分の表現を客観的に見直し、仲間と比べながら新たな気付きを得る機会をつくります。

こうした活動を通して、児童は物語に対する理解を深めるとともに、感じたことや考えたことを自分なりに表現しようとする力や、他者の表現から学びながらよりよくしていこうとする姿勢を育んでいくことができると考えます。

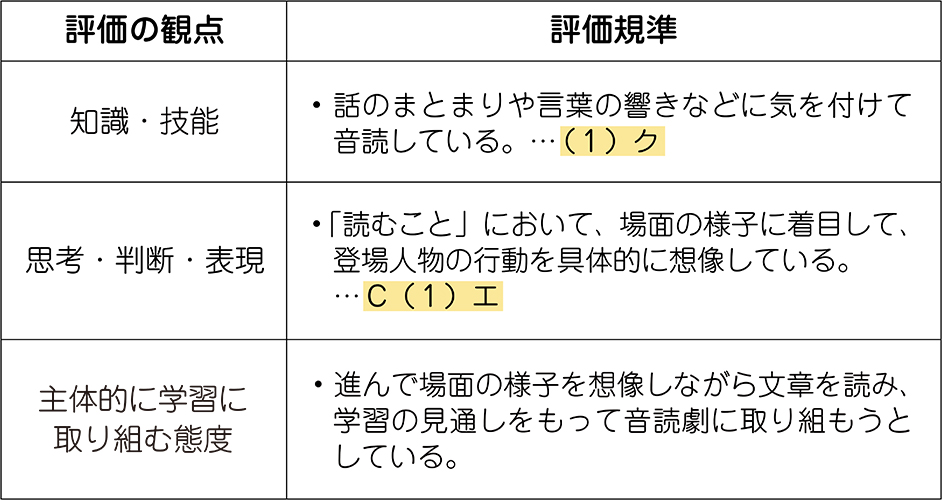

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

「ニャーゴ」の特徴は、その会話文の多さでしょう。3匹のねずみたち、ねこのたまの台詞のやりとりが非常に魅力的で、本文にリズムを与えています。

また、地の文においても「でも、あれえ。先生の話をちっとも聞かずにおしゃべりしている子ねずみが三びきいますよ。」など、読者に語りかけるような文があるのも特徴だと言えるでしょう。

単に「この台詞はどんなつもりで言ったのかな?」と問うのもいいのですが、今回は児童が繰り返し音読したり、その登場人物になりきって演じたりする活動の中で、その台詞について考えたり、登場人物の表情を考えたりして、場面の様子を具体的に想像することを目指していきます。

例えば、3匹のねずみとねこのたまが出会う場面。「ニャーゴ」とたまが出てきたところで、ねずみたちはまったく驚きません。逆に「おじさん、だあれ。」と問い返され、たまは「どきっと」してしまいます。そして「だれって、だれって……たまだ。」と「言ってしまってから」、「少し顔を赤く」するのです。

ここでのねずみたちのキョトンとした様子や、たまの困惑を捉えるには、音読劇を通して演じたり演じるのを見たりすることが効果的でしょう。

4. 指導のアイデア

〈 主体的な学び 〉 選択しながら学ぶ

本単元では、音読劇で演じるという言語活動を行っていきます。

教材文の特徴である会話文の多さに児童が気付き、設定できるとよいですが、児童の学習履歴なども関連して、児童から出てこない場合もあります。そのため、好きな登場人物や台詞を選ぶという読むことの学習を取り入れます。

まずは、学級全体で音読をする際に、ねずみ役、たま役、ナレーター役(地の文)というように役割に分かれて音読をします(役割読み)。いろいろな役を経験して、場面の様子に着目して、ねずみやたまの行動を想像して楽しく読むことができるよう留意します。

次に、グループに分かれて音読をする際は、例えば、3匹のねずみが登場しますが、ねずみに名前を付けるなどして愛着をもたせてもよいでしょう。他にもたま役、ナレーター役(地の文)などありますが、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像して「この台詞をこんなふうに読みたい!」という見通しをもって読むことができるように指導します。

グループの音読劇は、1人1台端末で撮影するようにして、役や台詞が重なってしまった場合は、撮影する中で役を交代してもいいでしょう。このように、教師に決められるのではなく、児童が自ら役や読む台詞を選択しながら学習を進めていき主体的な学びを目指します。

〈 対話的な学び 〉 音読劇を撮影し、ほめ合い、よりよくする

グループで音読を撮影し、それを見て振り返る時間を設定します。そこで、よい部分をほめ合ったり、よりよくするために意見を出し合ったりする活動を行うといいでしょう。

自分たちの音読の様子を客観的に見ると、様々なことに気付くはずです。自分が演じることに夢中になって、グループのメンバーの表情の工夫には動画を見て初めて気付くということもあるでしょう。

その際、学級全体で音読したことを想起させたり、改めて場面の様子に着目したりして、登場人物の行動を具体的に想像したことを話し合うように、教師は助言していきます。

〈 深い学び 〉 自分のグループと他のグループを比較する

音読劇を練習して、一生懸命取り組んでいって、最後に他のグループの発表も聞いてみると、自分たちとは違う工夫を凝らしていることに気付くはずです。同じ教材を読んでも、違った想像が膨らんでいます。

そのことに気付き「確かにそれも面白い!」「なんでそう考えたの?」と比較して考えることが、児童の思考をさらに深くしていきます。

5. 単元の展開(12時間扱い)

単元名: 音読劇をして、もっともっと想像をふくらませよう。

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時、3時)

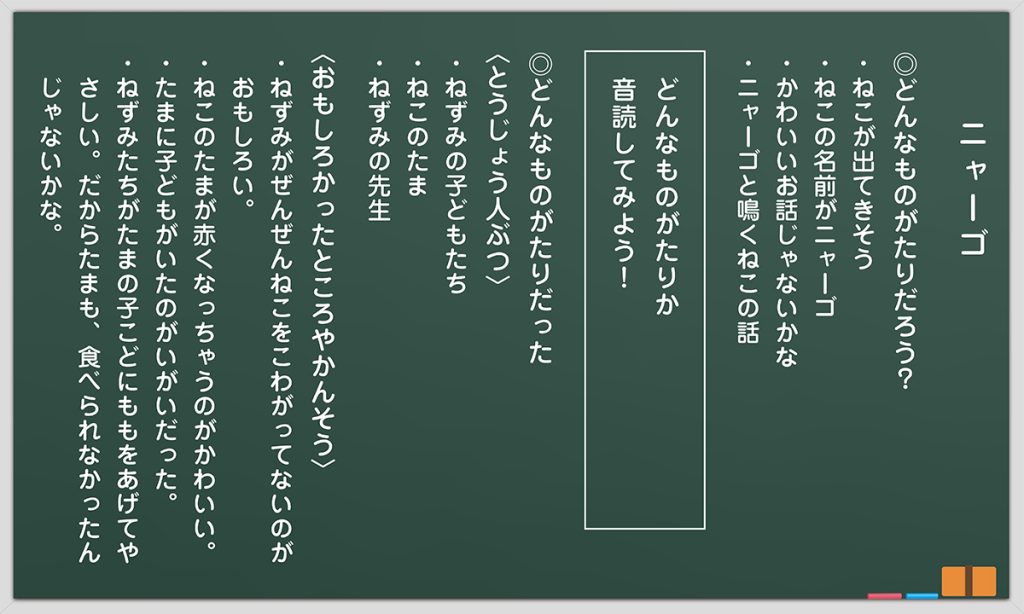

① 本文を音読し、内容の大体をつかむ。

② たま役とねずみ役になって役割読みをしたり、自分の好きな台詞を選んだりする。

③ 児童が選んだ台詞について学級全体で取り上げ、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像して読む。

・第二次(4時、5時、6時、7時、8時、9時)

④「3匹のねずみとねこのたまの出会い」の場面を音読し、撮影する。

⑤ 動画を見合い、場面の様子や登場人物の行動を具体的に想像して読んでいるところを確かめる。

⑥「3匹のねずみとねこのたまがももを取りに行く」場面を音読し、撮影する。

⑦ 動画を見合い、場面の様子や登場人物の行動を具体的に想像して読んでいるところを確かめる。

⑧「3匹のねずみとねこのたまの別れ」の場面を音読し、撮影する。

⑨ 動画を見合い、場面の様子や登場人物の行動を具体的に想像して読んでいるところを確かめる。

・第三次(10時、11時、12時)

⑩⑪ 音読劇発表会を行う。

⑫ 音読劇を振り返りながら、「ニャーゴ」という台詞に着目したり、登場人物の行動を具体的に想像して読む学習を確認したりする。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!