交流は自由に行ってよいが、そこには責任も伴う【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #40】

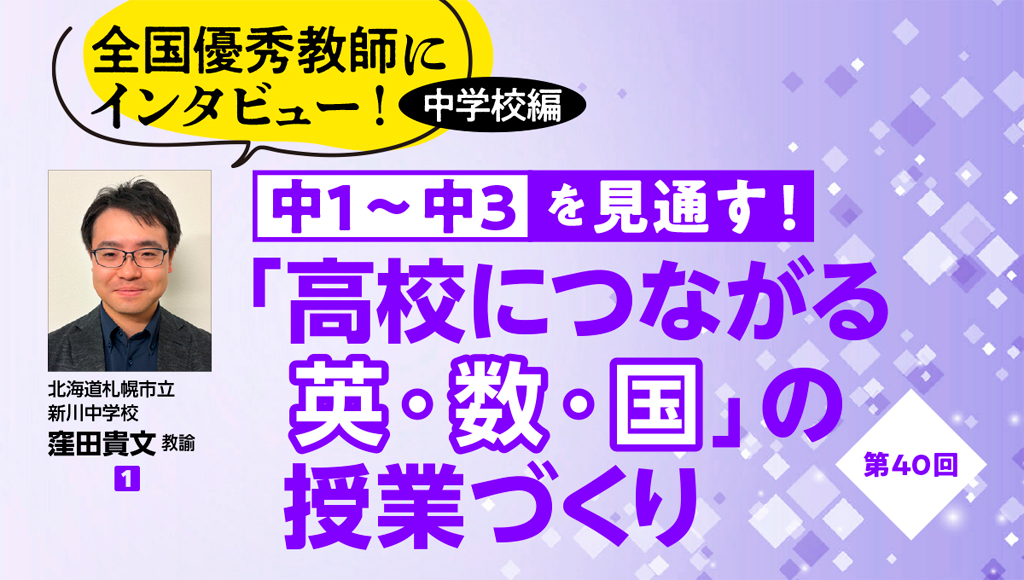

全日本中学校国語教育研究協議会は、今年度(令和7年)、10月9・10日の両日、北海道札幌市で全国大会を開催する予定です。そこで今回からは、北海道大会で実際に授業公開を行う、札幌市立新川中学校の窪田貴文教諭に、単元や授業づくりの考え方とその考えを象徴する単元・授業を紹介していきます。

初回となる今回は、まず2年生の「走れメロス」の単元について紹介します。

10月9・10日に開催される、北海道札幌市での全国大会の詳細は、以下URLよりご覧ください。https://www.zenchukoku.com/第54回全中国北海道大会/

窪田貴文教諭

目次

「読むこと」に関わる教材では、まず初発の感想を書かせる0時からスタート

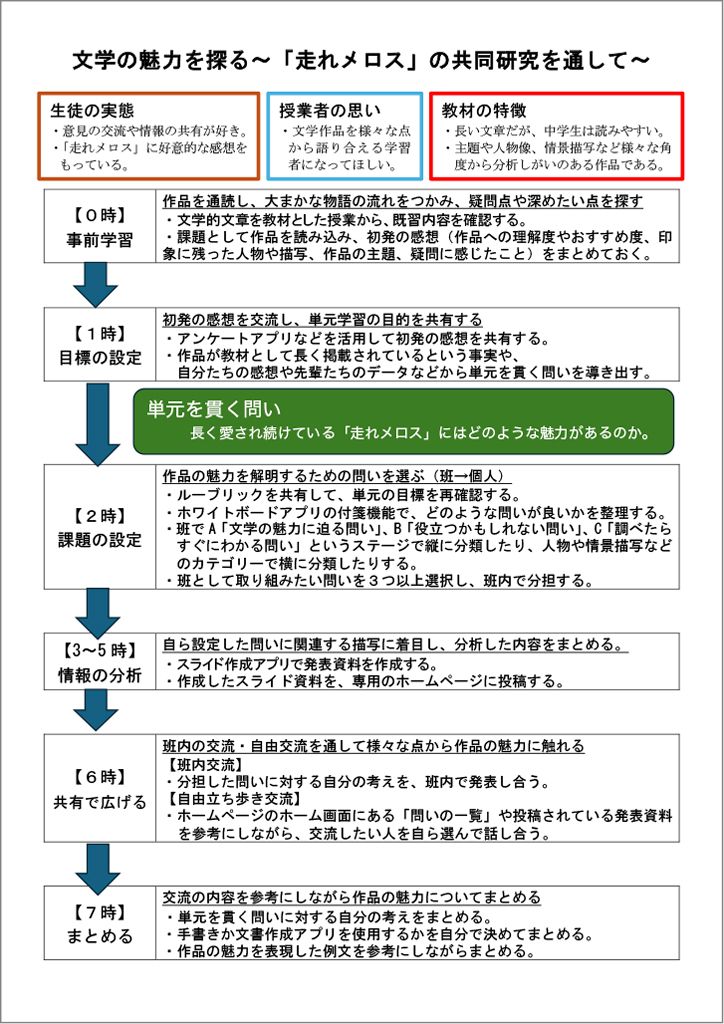

「走れメロス」の単元に限らず、「読むこと」に関わる教材を読んでいく上では、まず初発の感想を書かせる0時からスタートする、と窪田教諭は話します(資料参照)。

【資料】単元計画

「単元の0/7時は、教材文を読んで初発の感想を書くことからスタートします。これは、まず診断的評価が欲しいからです。私(教師)の思い込みを排除し、それぞれの子供は何が分かっていて、何を考えているのかを正確に把握したいので、このような時間を設けています。他の教材でも同様です。

もちろん教材文を読むにあたって、その教材を読む上で必要な既習事項がありますから、それは事前に確認をした上で、初発の感想を書かせるようにしています。ですから例えば、今年度担当している1年生だったら、『比喩ってやったよね』『指示語ってやったよね』と、小学校の内容の確認から入って感想を書かせます。いずれにしても、単元の学習を進める上で、子供が何を知っていて何を知らないのか、どのような学習用語をもっているのかいないのか、診断的評価を行い、子供たちの教材との距離感をつかんでいくのです。

1/7時は、子供たちの初発の感想を交流していきます。感想の中には、まず『長かったけど、これは読めた』『おもしろかった』というものが多くありました。その他には、『私だったら、身代わりになりたくない』という感想もありましたし、ライトノベルの伏線回収や登場人物の変容といったものの影響かもしれませんが、『ディオニスには(この話の前に)何かあったのではないか』という感想を書いている子供もいました。本当にいろんな意見が出てきました。

そこで、私からこの『走れメロス』という物語が、ずっと教科書に載り続けていることや、職員室の先生方に聞いても、卒業生の子供たちに聞いても、『この物語が(中学校の国語の学習で)一番思い出に残っている』という人が多いということを話します。そして子供たちに、『多くのみんなの感想にも(読めた)(おもしろい)とあるくらいだから、この物語は魅力的で、だから教材としてずっと教科書に残っているのだと考えられるのだけれど、ではどこに魅力があるのだろうか考えてみない?』と投げかけました。『ちゃんと読み直してみたら、もしかしたらおもしろくないかもしれないしね』などと言いながら、投げかけたのです」

こうして、単元を貫く「問い」をクラス全体で設定、共有したと窪田教諭は話します。