バスケットボールのシュートが、楽しく上手になる教材はないの?【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #88】

単純にシュートの練習だけではなく、ゲーム化して楽しませながら行うことで、子どもたちの意欲を高く保つことができます。このゲームを続けることで、シュートの経験値を高め、上手になっていきます。シュートを打つことに特化したゲーム、その名も「シュートゲーム」を紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・逸見淳一

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1.バスケットボールのシュートって難しい!

バスケットボールタイプの教材は主に高学年で扱います。ほとんどの子が、バスケットゴールへのシュートを、ここで初めて経験することになります。シュートの技能が高まらないままゲームに入ると、当然、得点が極端に少なくなってつまらないゲームになります。研究授業の指導案で見かけるような、1時間の中に[ドリルゲーム→タスクゲーム→メインゲーム]が組み込まれる計画では、楽しくないゲームがかなり長い時間続いてしまうのです。

このような事態を避けるためには、ゲームに取り組む単元の前にシュートの技能を高めておくことが必要です。

今回紹介する教材は、上記の[ドリルゲーム]の内容にあたります。この教材を1時間の半分の時間で扱うことで、子どもたちは[メインゲーム]として十分に楽しんでシュート技能を高めていきます。「バスケットボールをするための練習」「早くゲームがしたい」という意識よりも、「シュートゲームって楽しい」と思うほうが、夢中になって取り組めますよね。

それでは、ゲームのやり方を説明します。

① ゲームのやり方

<ルール>

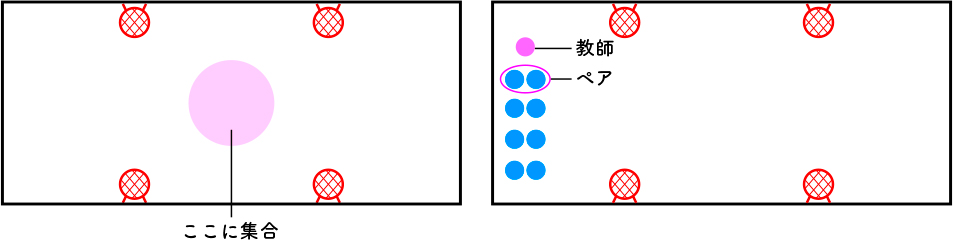

⑴ ペアを作る。(私はいつもの体育班のペアを使っています)

⑵ 円の中に集まる。

⑶ 先にシュートを打つ人を決める。

⑷ 後に打つ人は円の中でシュートを決めた本数を数えたり、応援したりする。

⑸ 体育館の中の全てのゴールに1本ずつシュートを決めたら交代する。

⑹ ペアの子も同様に1本ずつシュートを決めたら、2人で先生のところに集合する。

⑺ 最後のペアが並んだら1回戦を終了とする。

※ドリブルは行わず、ボールを持って移動する。

※シュートの上達に沿って、決めなければならない数を2本3本と増やしていきます。

② 場の設定

③ ゲーム進行のポイントや注意点

1回目のゲームでは、子どもたちの実態を見ます。どの子も上手にシュートができているならば、シュートゲームを数回行って、バスケットボールのゲームに進むことができます。

シュートを決められない子が多い場合は、繰り返し行って経験値を高めます。その際、シュートを上手に決めている子を手本とし、運動観察場面を設けます。観察の視点は次項で紹介します。

初回の授業では、シュートが決まらずなかなかペアの子と交代できない子もいるはずです。これでは、シュートの機会が失われる子が出てしまいますので、ペアの子にもボールを渡して、一緒にシュートを打っていいことにしてもよいでしょう。

2.運動観察の視点は?

運動を観察させるときのポイントは、観察の視点を子どもたちに伝えることです。実態によりますが、私は主に下の2つの視点を意識させて運動を観察させます。

⚫︎どこからシュートするといいか?

⚫︎どこを狙うといいか?

① どこからシュートするといいか?

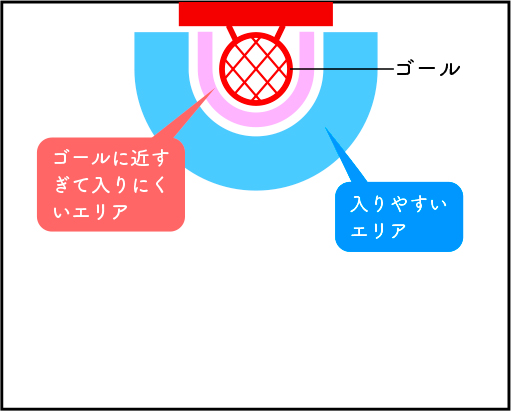

シュートが入らない原因の1つは、シュートが入りやすいエリアを理解していないことだと考えています。ゴールの遠くから闇雲にシュートしても、入る確率は低くなります。

子どもたちには、どの位置からシュートすると入りやすいのかを考えさせます。

子どもたちは、できるだけゴールに近いほうがシュートを決めやすいことは、なんとなく分かっているはずです。ところが、バスケットボールの場合は、下のイラストのようにゴールに近づきすぎると、ゴールの真下近くに入ってしまい、シュートしにくくなります。このエリアは、「シュートしにくく入りにくい」ということを共通理解させた上で、どこからシュートするとよいかを考えさせましょう。

② どこを狙うといいか?

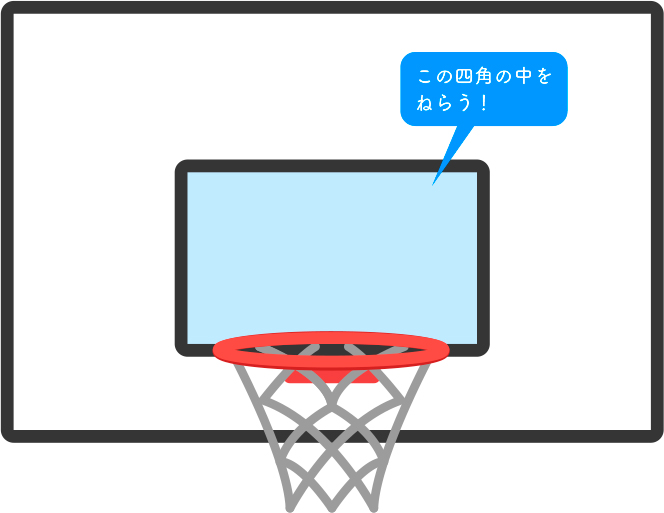

シュートする位置を学習するのと並行して、どこを狙ったら入りやすいのかを考えさせます。上手な子はバックボード(ゴール後ろの板)を使わずに直接ゴールを狙ってもシュートを入れることができますが、技能が十分でない場合、それを難しく感じる子が多くなります。

上手にシュートを決めている子には、主に2つのパターンがあります。1つはうまく加減をしてゴールを狙っている子。もう1つは、バックボードに当ててゴールを狙っている子です。これら両方のパターンの子を見取れたら、手本として運動観察・比較をさせます。

直接狙っている子を観察させるときは、ゴールのどのあたりを狙っているかを観察させます。うまく力を加減して「ゴールの真上を狙っている」ということが分かるはずです。

バックボードを狙っている子を観察させる場合は、「〇〇さんはどこに当てているかな?」などと聞きます。そうすると下のイラストのように「ボードに書かれている四角の中を狙っている!」と言うはずです。

このように狙う場所をはっきりさせることが、技能の上達につながります。

3.おわりに

いかかでしたか? シュートゲームのイメージは湧いたでしょうか。ゲームに慣れて、シュートが上手になってくると、1回戦は5分もかからずに終了します。準備物も場もシンプルなゲームですが、繰り返し行うことで経験値が高まり、技能は確実に向上します。1時間2教材の1つとして扱うもよし。単元に入る前の授業のはじめに5分間だけ時間を取って、複数回行うもよし。この教材を経験しておくことで、バスケットボールの単元に入ったときに、みんなでゲームを楽しむことができるはずです!!

【参考文献】

・平川譲(2018)『体育授業に大切な3つの力 主体的・対話的で深い学びを実現する教師像』東洋館出版社

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

逸見淳一

東京都公立小学校 教諭

1980年東京都中野区生まれ。「みんなができる、みんなでできる」体育授業を目指し、日々研鑽中。子供たちにとっても教師にとってもよりよい体育授業が広まるように、オンラインで研修会を行っている。『「資質・能力」を育成する体育科授業モデル』(共著)(学事出版)

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。