「こうもりふり」の次はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #85】

前回は、「こうもり」と「こうもりふり」という教材を紹介しました。逆さ姿勢で体をふるという動きに慣れてきて、大きく振動できるようになったら、次は「こうもりふり下り」という運動に進むことができます。ダイナミックでスリリングな「こうもりふり下り」は、子どもたちが意欲的に練習に取り組む魅力的な教材です。脱力して20点程度の振動ができるようになったら、「こうもりふり下り」に取り組めます。

スリリングというのは、多少の危険も伴うということです。一人で「こうもりふり下り」ができるようになるのは、発展的な活動という捉えでの実践をお勧めします。私の感覚では、手を着かないで下りられる子は、クラス全体の5~6割くらいでしょうか。最大振動時に地面に手を着いて膝が外せれば十分です。この後紹介するスモールステップ➀まででも、十分楽しめる教材です。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・齋藤裕

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1.こうもりふり下りのポイント

●振動が最大になるタイミングで鉄棒から膝を外すこと。

●その後、腰、膝を曲げて体を小さくして着地すること。

2.スモールステップで取り組もう

膝を鉄棒から外すことの恐怖心から、大きく振動できていながら膝を外すタイミングがつかめない子がいます。この子たちがこうもりふり下りに挑戦していけるように、以下のスモールステップで取り組むようにします。

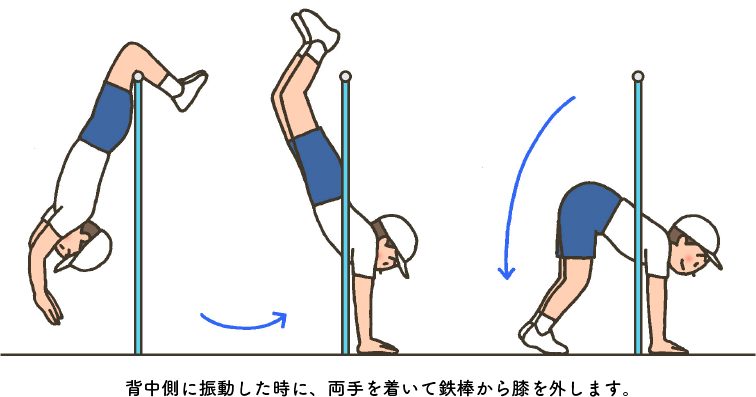

① 地面に手を着いてから膝を鉄棒から外す

② 手から足への着地時間を短くする

着手位置が鉄棒の真下から自分の背中側に離れていくと、手と足の着地の時間的なずれが小さくなっていきます。「手-足と地面に着く間の時間をできるだけ短くしてみよう」と声をかけたり、できている子を見取ってお手本としたりします。#84の「こうもりふり」でも触れたように、顎の動きが出てきて背中側へのふりが大きくなると、手と足の着地時間のずれを短くする可能性が高まるので、改めてこの運動ポイントについて教師が意図的に声かけをするとよいでしょう。

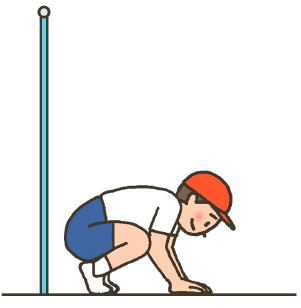

③ 手・足が同時に着く

ステップ②に取り組んでいると、手と足をほぼ同時に着地する子が出てきます。そのような子が見取れたらお手本として紹介します。

先程も述べましたが、手-足の順で着地できることを認め、それができたらOKとしましょう。③からは、危険のない範囲で取り組ませます。

④ 足・手の順

ステップ③に十分に取り組めた子に、「足が先になるとすごいね」とさりげなく声をかけます。そうすると、意外と簡単に足-手という着地ができるようになる子が出てきます。ここまでくれば、最後の足だけの着地にも恐怖心なく取り組むことができます。

⑤ 手をつかないで着地

手をつかないで着地できたら、最高難度成功です。

3.お手伝いを上手に活用しよう

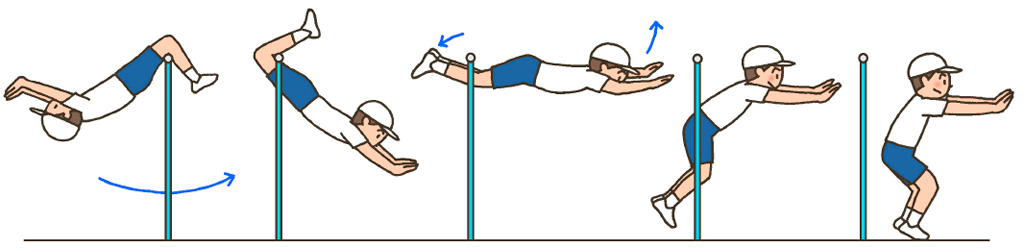

① 手をつないで下ろす

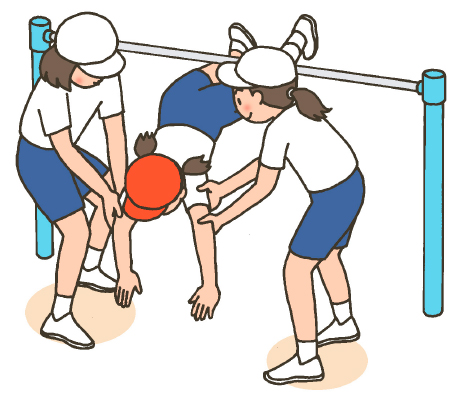

適切なタイミングで膝を外せず、地面に手が着いてしまい、あと少しのところで足だけで着地できない子がいます。焦ってしまい膝を外すタイミングが早くなってしまう子もいれば、反対に遅くなってしまう子もいます。これを助けるためのお手伝いが、以下のイラストになります。頭が鉄棒の高さ程度まで上がり、手を前方に伸ばしたタイミングに合わせてお手伝いの子が手を握ることによって、落下を防ぐと同時に、最大振動時に膝を外す感覚をつかめるようにお手伝いをします。取り組む前に、何回目に下りるのかを確認しておくとよいでしょう。また、着地するまで手伝いの子は手を離さないという約束をしておくことが、安全面では大切になります。

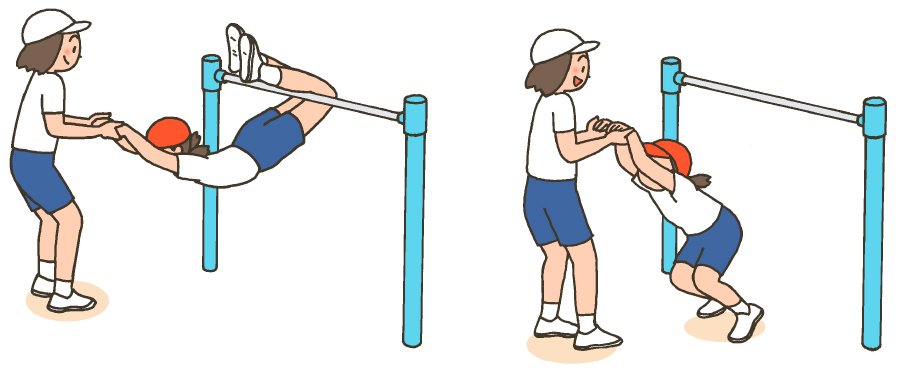

② 上腕を抱えて下ろす

膝を外すタイミングに合わせて、持ち上げるお手伝いです。横に立って上腕を持ち、振動に合わせて揺らしてやります。その後、下りるタイミングに合わせて持ち上げてやります。このお手伝いも、取り組む前に3人で「いち にぃの さーん」の口伴奏でタイミングを合わせておきます。頭が鉄棒よりも高くなるように腕を抱え上げます。そうすると、自然と足が鉄棒から離れて下りることができます。安全面からこのお手伝いでも、足が地面に着くまで腕をしっかりと持って支えてやりましょう。

先に述べたように、「こうもりふり下り」はダイナミックでスリリングな、魅力的な教材です。「できるようになりたい」と休み時間に積極的に練習に向かう姿が私のクラスではたくさん見られました。体育授業では、スモールステップとお手伝いを上手に活用し、「できそう」「できた」を繰り返しながら進めていくことをお勧めします。鉄棒好きが増える「こうもりふり下り」にぜひ取り組んでみてください。

【参考文献】

・筑波大学附属小学校体育研究部(2020)『できる子が圧倒的に増える!お手伝い・補助で一緒に伸びる筑波の体育授業』明治図書出版株式会社

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

齋藤 裕

神奈川県公立小学校 教諭

1978年東京都豊島区生まれ。子どもたちが「夢中になって体を動かそうとする体育学習」、体育を指導することを苦手と感じている教師が「これならできそうと思える体育学習」を目指して日々研鑽中。

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。