小2国語科「話そう、二年生のわたし」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小2国語科「話そう、二年生のわたし」(東京書籍)の板書例、発問、想定される子供の発言、1人1台端末の活用例等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科准教授・成家雅史

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校・廣瀬修也

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、2年生になってからこれまでに経験した出来事を伝えます。自分が経験したことを伝えるためには、大事なことが伝わるように話すことが重要です。そこで、大事なことを決めることができて、さらに聞き手に分かりやすく伝えられることを目指します。

大事なことを決めるためには、2年生になってから経験したことを丁寧に思い出せるようにします。聞き手に分かりやすく伝えるために、どのような伝え方をしたらよいのかを、学級全体で話し合うようにします。

1年生での経験から、「分かりやすく伝えるために工夫すること」について、何となくイメージできる児童がいるかもしれませんが、明確に言語化できないことも考えられます。具体的にどのように工夫すればよいのかを考えます。

「姿勢よく立ち、口をはっきりと開けて話すこと」、「みんなに伝わる声の大きさで話すこと」を児童が意識できるようにしていきます。

また、「一番伝えたい部分をゆっくり話すこと」や「内容によって強弱をつけて話すこと」等といったように、話し方の工夫も考えて話せるようにします。

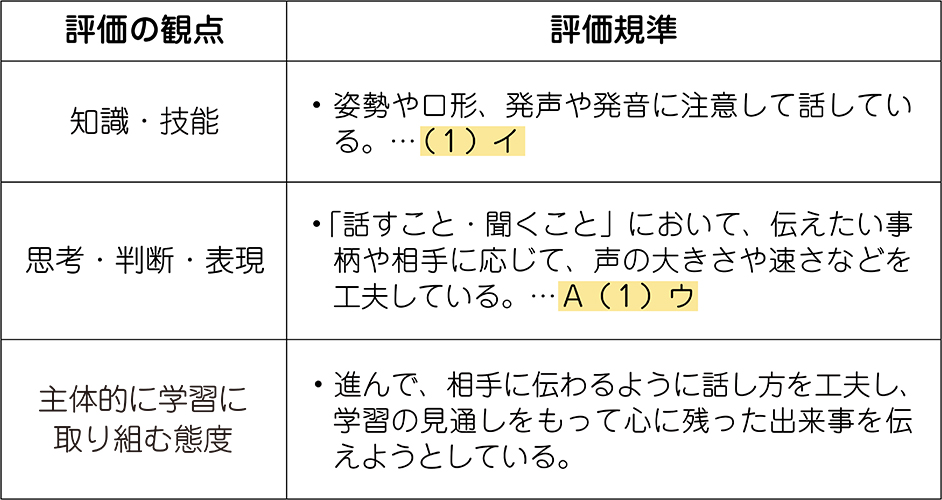

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

2年生になってからこれまでにあった出来事を伝えます。1年生のときにも、人前で話す経験をしてきていると思います。

本単元では、出来事について伝える前に、「伝えるための声の大きさや話す速さを工夫して練習する」時間を設定します。練習する際には、実際に発表する場面を想定しながら、見通しをもって取り組むようにすることが大切です。

まず、単元の見通しをもてるように「2年生になってから心に残った出来事をみんなに伝える」という活動について児童たちに話します。学校の事や家の事等を発言することが予想できます。そこで、出来事の中から心に残っている事を選ぶようにします。

みんなに伝える出来事が決まったら、その出来事の何を伝えるかを考え、メモをします。

教科書83ページにあるような「どんなできごとか」「そのときのくわしいようす」「そのときの気もち」という項目について考えます。その際、83ページにある「山口さんのメモ」を参考にすると、どんなことを考えればいいのかをイメージしやすくなるでしょう。

伝える内容が決まったら、声の大きさや話す速さを工夫しながら伝える練習をします。

「話し方を工夫しましょう」と言っても、「工夫するとはどういうことか」を児童たちがイメージするのは難しいかもしれません。教科書84ページの「ポイント」にあるように「大事なところは、大きな声でゆっくり話すこと」を確認することが有効です。

また、84ページのQRコードを読み取って「声のものさし」を示しながら声の大きさについて考えることで、「伝えるための工夫」のイメージをもてるようにしましょう。

練習をしたら、いよいよみんなの前で話をします。話をする前に、メモや工夫することを確認します。話をしたら、お互いに感想を伝え合います。感想を言ってもらうことで、自分の話がどのように伝わったのかを知ることもできます。

4. 指導のアイデア

〈 主体的な学び 〉 心に残った出来事を伝える

児童が学びに対して興味・関心をもつためには、課題が自分にとって身近なことであることが大切です。本単元では、2年生になってからの出来事で心に残ったことを発表します。

「始業式でクラス替えをした」「1年生を迎える会で劇をした」「春の遠足に行った」等のように、単元の冒頭でこの数か月間の出来事を共有することで、児童たちがイメージをもちやすくするとよいでしょう。

出来事を共有することで、「そういえば、自分も遠足のとき楽しかったな」「クラス替えをして新しい友達ができたのが嬉しかった」といったように、経験した出来事を思い浮かべることで、主体的に活動を始められるようにしたいですね。

〈 対話的な学び 〉 出来事について発表して、感想を伝え合う

この単元の中で特に対話的な学びが見られるのは、心に残った出来事を発表し合った後に感想を伝え合う場面です。対話的な学びでは、対話を通して今まで知らなかった考え方を知ったり、新たな考えが生まれたりすることが大切です。

友達の発表を聞くことで、「〇〇さんは、そう考えていたのか」「同じ遠足のことを発表していたけど、心に残った出来事は違うのだな」と知ることができます。

2年生の段階では、友達も自分と同じように感じたり考えたりするだろうと捉えている児童がいます。お互いの発表を聞き合い、感想を伝え合うことで、感じ方の違いにも気付けるようにしたいですね。

〈 深い学び 〉 大事なことを伝えるために、工夫して発表する

児童たちは、1年生のときにも人前で話をする経験をしているので、「みんなの前で発表する」という活動についてイメージすることができ、実際に発表することができる児童がほとんどのはずです。

しかし、何も工夫を考えずにただ発表するだけでは言葉の学びになりません。場面や状況に応じて伝え合うことを通して、「伝えるときに大切なこと」を学び、自分たちの考えを深められるようにしていきましょう。

本単元では、「一番伝えたい大事なところを伝えるために、どのような工夫ができるか」を考えます。

一つの例として、教科書84ページに「大きな声でゆっくり話すこと」について書かれています。その他にも、「大事な話の前に、間を空ける」「聞いている人の方を向いて話す」といったような工夫が考えられます。

「どのような工夫ができますか」と児童に投げかけてもいいし、児童が思いつかないようであれば教師から伝えるための工夫について示します。

また、発表後に感想を伝える際、話し手の工夫についての感想を教師が価値付け、その後の発表に生かせるようにすることも、深い学びにつなげるための教師の手立てとして有効です。

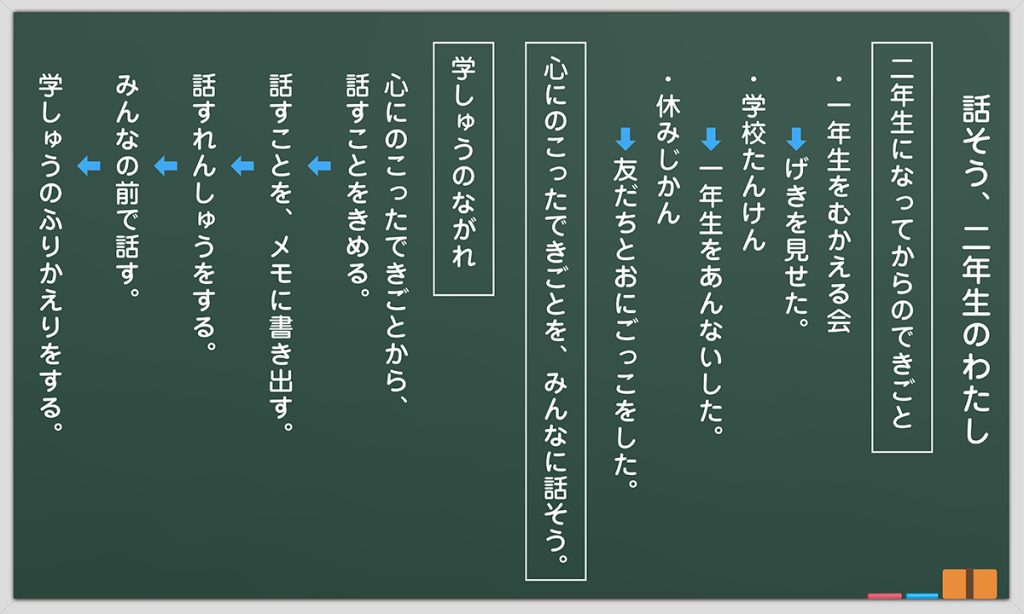

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名: 話そう、二年生の わたし

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 2年生になってからの出来事で、心に残っている出来事を共有する。

「心に残った出来事を、みんなに発表しよう」という学習課題を確認する。

・第二次(2時、3時、4時)

② 2年生になってからの出来事の中から、みんなに伝えたいことを決める。

どのような内容を伝えるのかを考え、メモする。

③ みんなに伝える練習をする。

④ 心に残っている出来事を、みんなに伝える。

・第三次(5時)

⑤ 学習の振り返りをする。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!