特別支援学級における授業づくり ─子どもたちの学習意欲を引き出すための具体的支援の実際について

今回は「特別支援学級における授業づくり ─子どもたちの学習意欲を引き出すための具体的支援の実際について」です。子どもたちの学習意欲については、日本の教育全体の課題でもあります。今回は私が担任している特別支援学級で子どもたちの学習意欲を引き出すために心がけていることを紹介します。また特別支援教育を推進していく立場として、知っておいた方がよい情報を、私なりに簡潔にまとめてみました。自立活動ともつながる部分があるので、参考にしてみてください。

【連載】「はじめに子どもありき」の特別支援学級 〜自立活動編〜 #10

執筆/埼玉県公立小学校教諭・奥山 俊志哉

① 子どもたちの実態を踏まえた教育課程の編成

みなさんが担任する特別支援学級の教育課程を振り返ってみてください。子どもたちの実態に即したものとなっているでしょうか。授業中の子どもたちの様子を思い浮かべてください。子どもたちはいきいきと学習していますか。

授業に参加しない子どもがいる、授業の内容に興味関心を示さない子どもがいる……。そのような場合は、現在の教育課程に無理があるかもしれません。

年度当初に作成した「個別の指導計画」を見直してみましょう。

見直す視点は、「何が好きか」「熱中できることは何か」「どんなことだったら参加ができそうか」です。その際、注意しておきたいことは、参加できそうな活動を、全く同じ内容でもいいので、毎時間必ず1つ用意しておくことです。

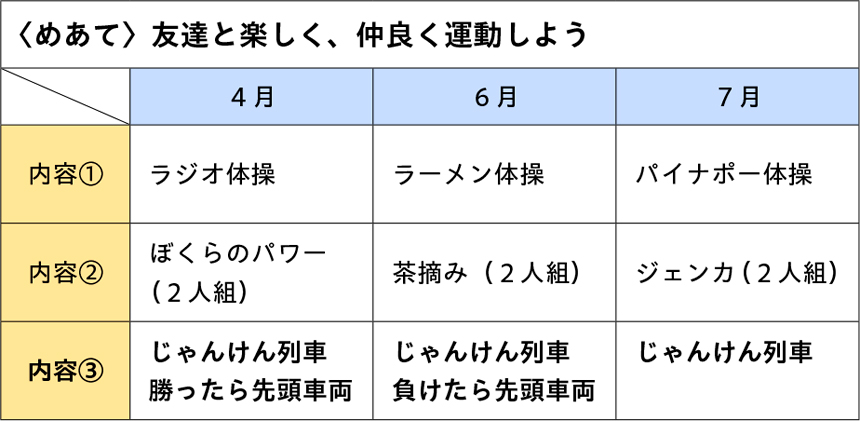

私の実践(教室体育)では、以下のような感じです。

体育が苦手で、参加が難しい子がいます。じゃんけん列車であればどんな状態であっても参加ができることが分かったので、じゃんけん列車の活動については毎時間設定しています。その子が活躍できる場を保証しているのです。同じ条件では飽きてしまう子がいるので、条件は変えています。

このように、子どもの実態に合う教育課程を柔軟に考えていく必要があると考えています。ところで、特別支援教育は何が「特別」なのでしょうか、考えてみたことはあるでしょうか。いろいろな解釈があるかとは思いますが、私は「教育課程が「特別」である」そして、その「特別」は「子どもたちの実態に即したもの」と捉えています。私が大切にしている「はじめに子どもありき」と重なる部分ではあります。教育課程が子どもたちにとって効果的な内容になっているか、常にPDCAを繰り返しながら、オーダーメイドの教育課程を見直していく姿勢が大切だと考えています。

② 環境調整(人・物・場所)

みなさんは、「医療モデル」「社会モデル」「ICF」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。特別支援教育を推進していく者として、ぜひ知っておきたい言葉です。以下に簡単に説明します。

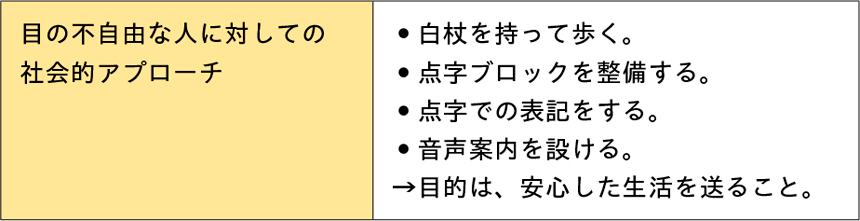

今の特別支援教育がまだ「特殊教育」「養護学校」と呼ばれていた頃、風邪やけが、薬のように治る・治らないで判断されていました。しかし「特別支援教育」になってからは、国連のICF(国際生活機能分類)のもと、人に対するアプローチから、社会に対してアプローチしていくことで、安心した生活を送ることができるようにしようという考えが主流になりました。つまり、人間ではなく社会のシステムを変えることの必要性が説かれました。バリアフリーやユニバーサルデザインなど、聞いたことがあるかと思いますが、このような言葉は、社会モデルから考えられた概念になります。

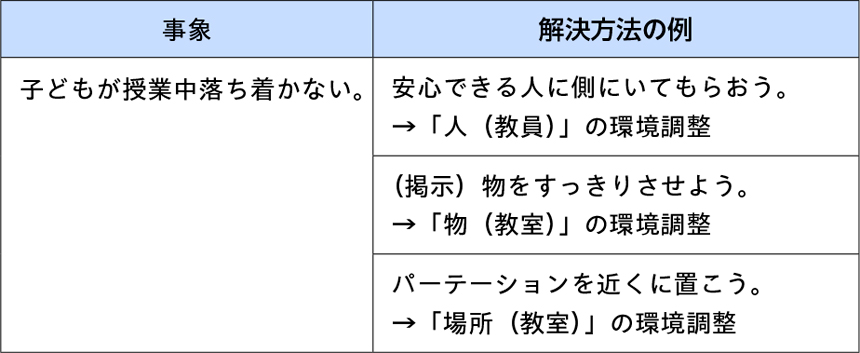

以下にイメージしやすい例を挙げて、表にしてみました。

社会のシステムを変えるための手段が、「環境調整」になります。環境調整は、人・物・場所の3つに分類されます。子どもたちが困っている原因を、人・物・場所から考えていくのです。

このように、子どもが落ち着かないという事象に対して、人・物・場所の3つの解決方法を考えることができます。そして、どの支援方法が適しているか、試していきます。ここで注意です。効果が出ないとすぐに中断したり、別の方法を試したりしたくなりますが、2週間程度続けてみてください。すぐに変化は現れません。長期的目線で子どもたちに支援をしてほしいと思います。