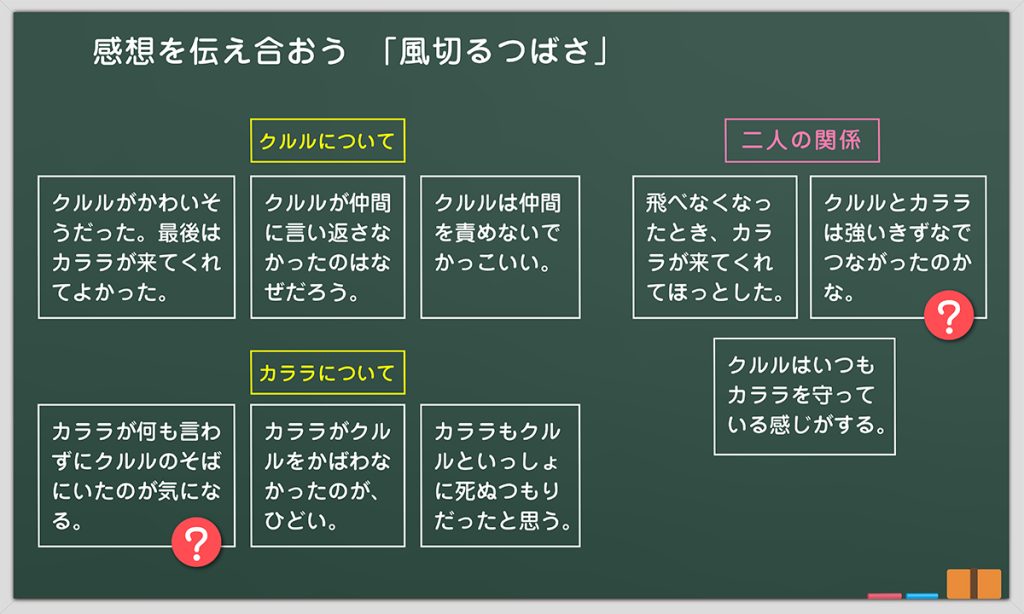

小6国語科「風切るつばさ」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「風切るつばさ」(東京書籍)の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/神奈川県川崎市立はるひ野小学校・田中真琴

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、描写を根拠にしながら登場人物の相互関係や心情を捉える力の育成を目指します。

物語を読んで抱く感想や、登場人物に対する感情などは、人それぞれ違います。それらを自分の中でしっかり言語化したり、根拠を叙述に求めたりする態度を育むことも本単元で目指したいことです。

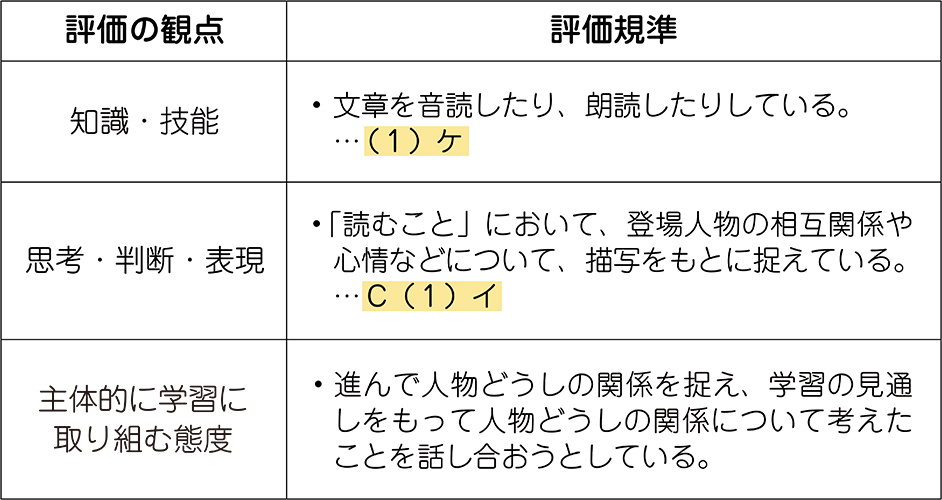

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

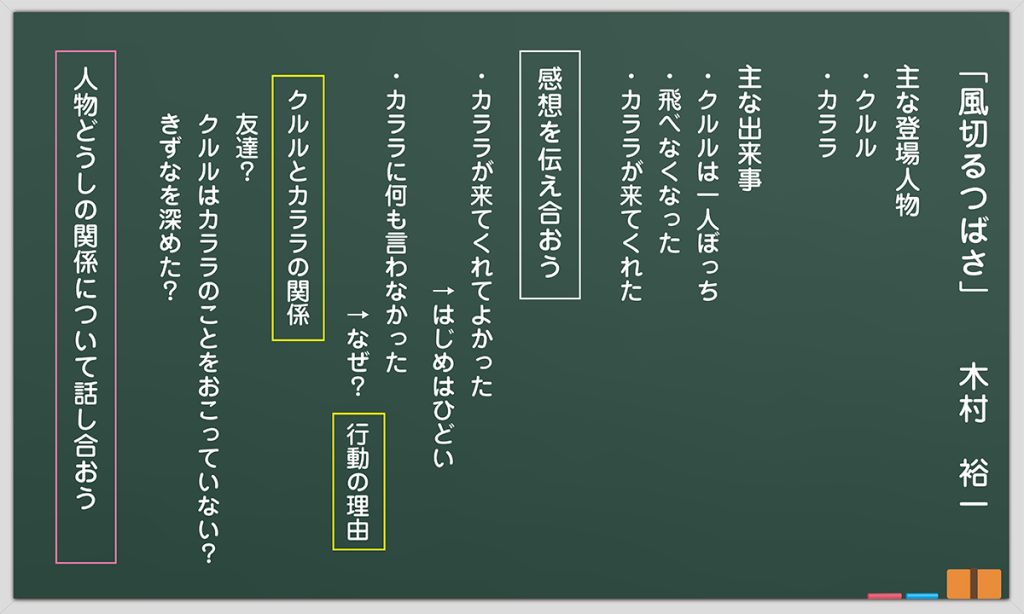

本単元では、物語の登場人物どうしの関係に着目し、自分の考えを伝え合う活動を計画しています。

この教材は短い物語ですが、登場人物の置かれた立場やそれを引き起こす出来事が明確です。登場人物の心情と結びつく行動や心内語も適度にあるので、考えを形成する根拠を探しやすいでしょう。

しかし、それらの行動や心内語は直接的なものではないので、行動や心情の部分に疑問を感じる児童も少なからずいると思われます。だからこそ、他者の考えや疑問が読みを深めるきっかけとなり、それぞれの捉え方について話し合う面白さを感じられるはずです。

本単元で扱う「風切るつばさ」を読むと、インパクトのある事件やクルルに対する仲間の理不尽な仕打ち、クルルやカララの行動などについて、児童からはいろいろな感想が出されるでしょう。仲間の仕打ちやカララの行動に怒りを覚える児童もいれば、クルルが飛べなくなった理由がつかめない児童、クルルやカララの行動が理解できないと感じる児童もいると思われます。

一人一人の物語に対する考えを伝え合うことで、登場人物に対する自分の見方や考え方が変化する面白さを感じることができる教材です。

4. 指導のアイデア

〈 主体的な学び 〉 朗読の取り入れ方

本単元における知識・技能の評価ポイントとして、「朗読」が入っています。指導要領では、「朗読は、読者として自分が思ったことや考えたことを踏まえ、聞き手に伝えようと表現性を高めて、文章を声に出して読むこと」となっています。

5時間扱いの単元で、考えたことを伝え合い、朗読の活動まで取り入れるためには、単元計画をしっかり練る必要があります。考えたことや学習で話し合ったことを朗読に生かすことができる学習活動を取り入れるとよいでしょう。

今回は話合いに重点を置いた単元計画にしましたが、学習の最後に、自分の朗読の仕方がどのように変化したかを振り返る時間を設けました。毎時間、学習の初めに全体で朗読する時間を設け、読み方に変化が見られた児童に、その意図を問い、表現しやすい会話文や心内語の読み方について、話し合ってみるとよいでしょう。毎時間繰り返すことで、児童も読み方の変化を意識するようになります。

また、自分の読み方の変化を学習の積み重ねとつなげることで、単元のまとめを書く上での視点が明確になるでしょう。

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名: 人物どうしの関係について話し合おう 「風切るつばさ」

【主な学習活動】

・第一次(1時)

①「風切るつばさ」を読んだ感想を交流し、疑問点や友達との考えの違いを確認し、学習の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時)

② 場面ごとにクルルとカララの心情や二人の心の距離を曲線で表し、ワークシートにまとめる。

③ クルルとカララの心情曲線を見比べ、その相違点について話し合いながら、クルルが飛べなくなった理由や再び飛べるようになった理由をまとめる。

④ クルルとカララの心情曲線を見比べ、その相違点について話し合い、カララが何も言わずクルルのとなりにいた心情についてまとめる。

・第三次(5時)

⑤ 学習を振り返り、物語の感想をまとめて、伝え合う。

6. 全時間の板書例と指導アイデア

編集委員・茅野政徳先生のオンライン講座、参加者募集中です!

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!