新学期3日で何をする? スタートダッシュ「6ステップ」完全ガイド(前編)「4月学年初めのやることリスト」付き

4月からの新学期に向けて、時間のない年度末から新年度の中で『芯のある学級経営』をしていくための準備を、埼玉県公立小学校の紺野悟先生が「6つのステップ」で完全ガイド! 新学期3日間の初動が肝心、前編・後編の2回にわたり、学級開きのスタートダッシュを具体的な段取りとともに伝授します。前編の今回は、3つのステップで、これから1年の学級経営の土台となる「教師のビジョン」を明確にし、目指す学級像に近づける「手立て」を考えます。新しい子供たちとの新年度、今年も良いスタートを切りましょう!(ダウンロードして使える資料付き)

執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟

目次

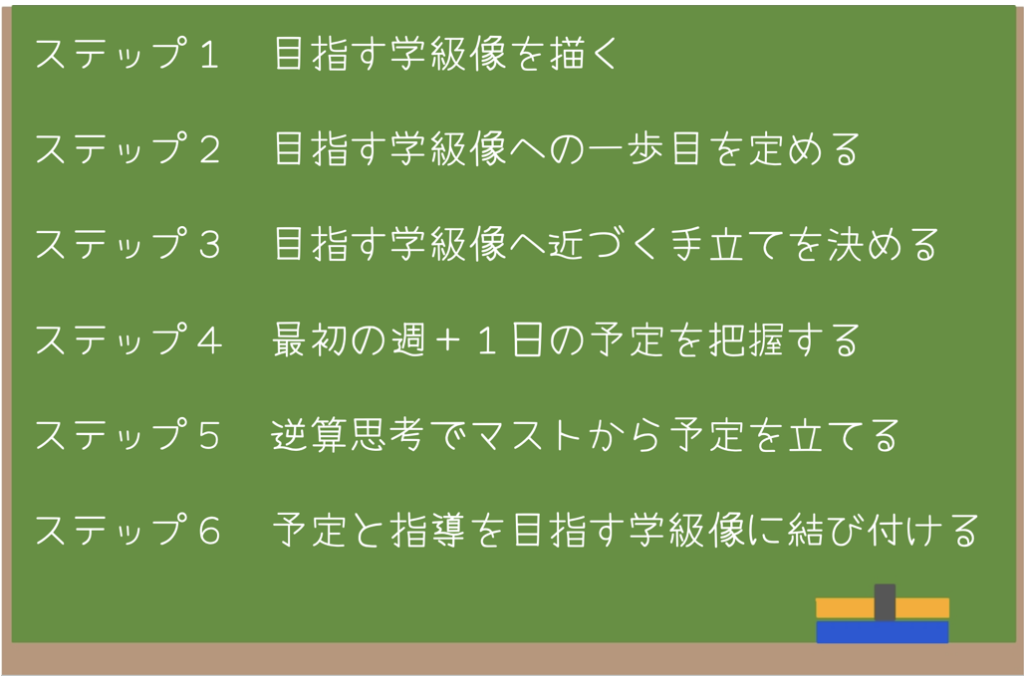

芯のある学級経営のための「新学期3日間準備」6つのステップ

いよいよ新学期。春休みに入って少し一息ついたら新しい子供たちとの出会いに向けて準備が始まります。毎年、怒涛のような日々の中で、気づいたら学級開きを迎えている、そんな先生方が多いのではないのではないでしょうか。

しかし、学校というのは、ある意味行き当たりばったりな部分があります。ですから経験を重ねていくことで、その場で何とかなることも多々あります。私は先輩から「そんな準備しなくても、子供に去年どうだったか聞けば大丈夫だよ」とか、「まずは、出会ってみて判断すればいいんだよ」とアドバイスをいただいたことがあります。先輩方がそう言える所以は、これから説明するステップ1・2・3がきちんと確立されているからでしょう。そして、多様なネタや技術、手立てをもっているので、その場の状況に応じて判断した教育活動で一定の成果を出すことができているのです。しかし、とくに経験の浅い先生方にとっては、それが難しいのです。

時間がない年度末から新年度の中で芯のある学級経営をしていくためには、「初日に何をするか?」だけを考えた学級開きではうまくいきません。

今回は、これまでの経験から新年度に良いスタートを切るための学級開きを6ステップでまとめました。

この順番で準備を進めていくと、どの先生でも一本芯の通った学級経営、そのスタートである学級開きを行うことができます。さらに、どんなに素敵なビジョンでも上手に段取りを組むことが大切です。今回提案する6ステップの中には、教師のビジョン設定と具体的な段取りを合わせて提案しています。

ぜひ、本記事が素敵な学級経営の一助になれば幸いです。

学級開き準備の6ステップで期待できること

新学期に向けた準備は多岐にわたります。私が学年の先生に配る「4月学年初めのやることリスト」(※この記事末からダウンロードできます)を見ていただければ分かりますが、多くの仕事があります。

その中でどうしても省いてしまいがちなのが、「願いの共有」「目指す学年・学級像を描く」「育てたい力」などの創造的で答えのない課題です。限られた時間の中で仕事を進めていきますので、事務仕事で追われてしまうのですが、こうしたことを考える時間こそ大切です。この目指す姿に基づいて、担任として子供たちに関わるすべての行為がつながっていくからです。ステップ1・2・3は、こうした「考え方」から「やり方」を導き出す段階として設定しています。

《ステップ1》 目指す学級像を描く

《ステップ2》 目指す学級像への一歩目を定める

《ステップ3》 目指す学級像へ近づくための常時活動(手立て)を決める

次に、計画を立てる段階です。学校の予定の中には、絶対に動かせない学校で決められているものと、担任である自分次第でカスタマイズできるものがあります。それらを総合的に鑑みて日程を立てていくわけですが、「逆向き設計」で、ある程度「見通し」がもてることが大切です。また、ステップ1・2・3で考えてきたビジョンと交わらせることも大切です。そうでないと、ビジョンとアクションが分離してしまいます。そこでステップ4・5・6を用意しました。

《ステップ4》 最初の週+1日の予定を決める

《ステップ5》 逆算思考でマストから予定を立てる

《ステップ6》 授業+指導内容を目指す学級像と結びつける

それではステップ・バイ・ステップで考えていきましょう。ワークシート(学級経営計画シート)を用意したので、プリントアウトして書き込みながらやってみましょう。

実際にやってみよう! 6ステップで描く学級開き準備 〈1・2・3〉

《ステップ1》目指す学級像を描く

まず初めに考えたいことは、「あなたは、どんな学級を目指しますか?」ということです。しかし、これはなかなか答えにくい問いです。そこで、逆説的に考えてみましょう。

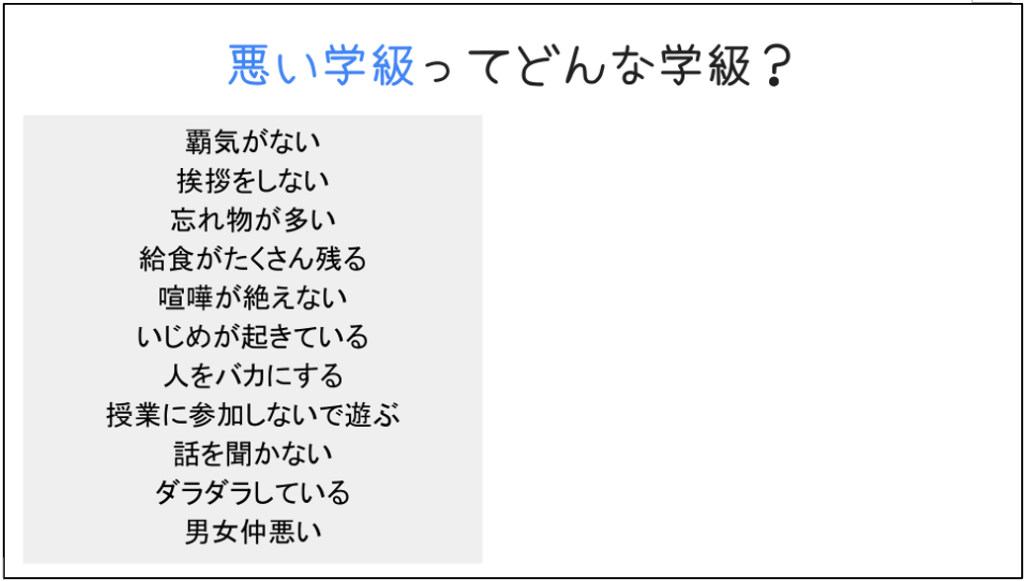

「悪い学級」とは、どんな学級ですか? 書けるだけ書いてみましょう。

一度、この記事を読むのをやめて、ノートに書き出してみましょう。2分ほど書き出せば、20個程度考えが出てくると思います。それでは、どうぞ。

図のように、

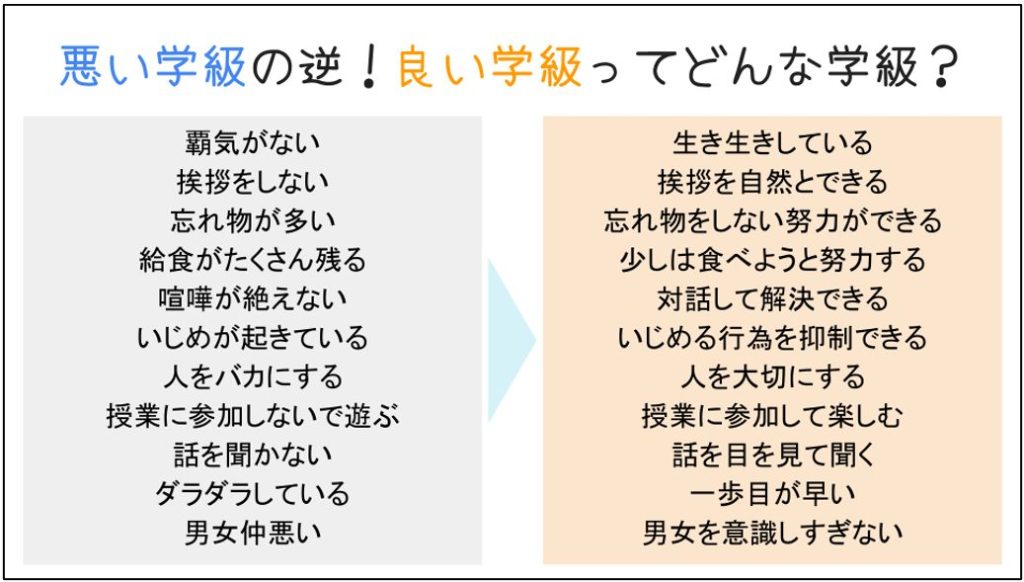

いくつか考えが出せたら矢印を書き、その逆を書いてみましょう。

言葉は自分なりに言い換えても構いません。例えば「挨拶をしない」の逆は「挨拶をする」ですが、「挨拶を進んでする」のようにしても構いません(そのほうがあなたのこだわりが現れてきますのでおすすめです)。では、これも2分程度で書いていきましょう。

書き出したことで、おおよそこれで良い学級のイメージがついたことでしょう。

ちなみに、どんなことを書き出したかによって、その人の「あり方」も見えてきます。人間関係に関することを多く書いた人は、学級経営が人間関係づくりによって行われると捉えている傾向があり、いじめなど生徒指導について書いた人は、トラブルやいじめなどの問題行動を減らしていくことで学級経営をしていくと捉えています。

人間関係づくりと生徒指導、どちらも学級経営において大事な要素であり、どのように捉えるかによって、どちらにも属する内容がありそうですが、要は「ああ、私はこのことを学級経営で大事にしているんだな」と自分で再確認することができるというわけです。

さて、

これらの書き出した「良い学級の条件」から、あなたが最も大事にしたいものは何でしょう。20個書き出した中から、3つ選んでワークシートに書き出しましょう。

《ステップ2》目指す学級像への一歩目を定める

3つの学級像が見えてきたら、

その目指す先へつながる最初の一歩を考えてみましょう。

それは、どんなに良い学級像を描いても、行き先が分からないとうまくいかないことがあるからです。

例えば、プロレスを見に後楽園ホールへ行こうとしても、〈行き先〉が分かっても〈行き方〉が分からないとどうしたらよいのか分かりません。電車なのか車なのか、歩きなのか、自転車なのか、困ってしまいます。〈行き先〉であれば、スマートフォンで検索すればすぐに最適な方法が分かりますが、〈目指す学級像〉への行き方はどうでしょうか。もしかしたら、何から手をつけたらよいのかすら見えないかもしれません。そんなときは「みんなの教育技術」を見たりして、今考えられる最適解を見いだしてみましょう。

【最初の一歩を決めるときのポイント】

・意識をすればできるようなものにすること。

・直接的に繋がっていないように見えてもよい。

・ただし、目指す学級像と一歩目が繋がり合うような論理をもつこと。

・できているか、できていないかの評価ができるものであること。

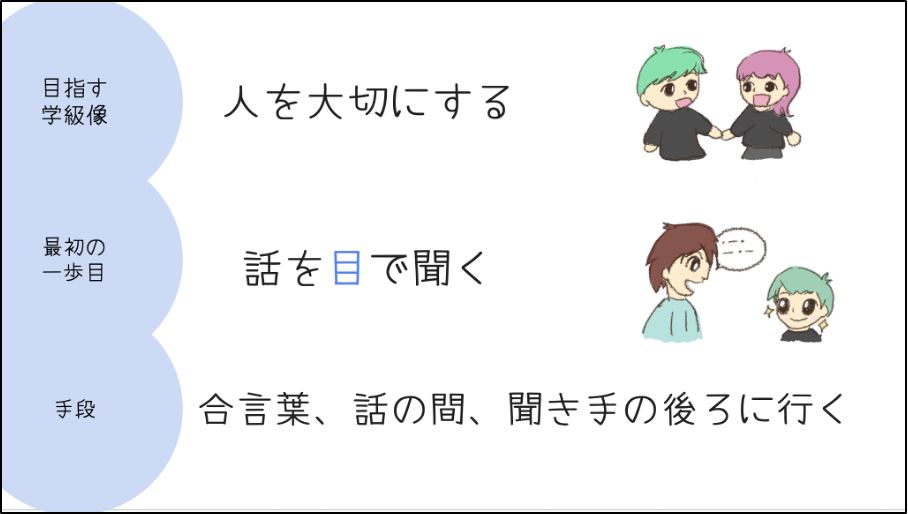

ステップ2の最後に、私の目指す学級像と、その一歩目を紹介します。

①人を大切にする➡話を目で聞く

人を大切にすることは、人の言葉を聞くということです。人を大切にするということは、人に関心をもつということです。自分の意見を押しつけないとか、一緒に楽しむとか、そういうことだと私は思います。世の中は、自分だけを中心に生きているわけではなく、自分のことも、クラスメイトのことも大切に思えたら幸せだなあと思うのです。その一歩として大切なことは、声に耳を傾けるということなのではないかと考えました。話を目で聞くということです。

②時間を生み出す➡着手スピード

ダラダラしている学級は、授業の準備を手伝わず、整列の前に友達とおしゃべりをして、給食の用意もせずに水道で遊んでいて、とにかく時間がかかります。これでは、無駄な時間が延々と続いていきます。逆に、配りものを自ら手伝い、整列が30秒で終わったら、結構な時間を生み出すことができます。時間を生み出すことができたら、1授業につき1分生み出すとしたら、1日5分、1週間で25分、1か月で410分生み出されます。そのための一歩は、初動の速さが肝心です。そこで、着手スピードとします。

③授業に参加して楽しむ➡動と静

楽しいことが永遠にあったら、幸せです。でも、楽しいことが永遠に与えられたら、きっとそれは飽きてしまいます。普通のことも楽しむことができたら楽しい時間が増えたことになります。そのためには、動くときと、集中してシーンとなる静かな時間が必要です。「楽しい」には、ワイワイ楽しいことも、読書のように静かに楽しむこともあります。

このように、3つの目指す学級の姿をイメージしたら、その初期段階を設定してみてください。解像度が高いほど、その目指す姿は近づいてきます。

《ステップ3》目指す学級像へ近づくための手立てを決める

初期段階をイメージできたら、それを指導する手立てを考えます。指導と言っても、「話を目で聞くというのはね…」と語ることだけではありません。アクティビティを通じて体験してもらうことや、授業の中でエッセンスを入れることも指導です。そう考えたときに、

どのような手立てが有効でしょうか。手立ては一つではないので、いくつか出してみましょう。

【手立てを考えるときのポイント】

・あの手この手で指導できるよう、出せるだけ書き出してみましょう。

・効果=子供たち✕時期✕教師✕その時の状況 に左右されます。

・意味があるかないかは、やってみないと分かりません。

・4月で指導が終わると思わず、3月まで続くと思っておくこと。

私の考えた手立てをいくつか紹介します。

①人を大切にする➡話を目で聞く➡合言葉、話の間、聞き手の後ろに行く

【合言葉】

学級の合言葉で「話は目で聞く」を入れます。私が気に入って子供たちに話すのは、「一日一笑教室に信頼・安心が生まれる魔法のネタ」(学事出版・佐々木潤著)の中で紹介されていた「話は目で聞く」「わさびは鼻に効く」です。こんなことで?と思うかもしれませんが、こういうフレーズって大事で、薬の効き目を良くしてくれるような力があります。たかが合言葉、されど合言葉。その他にも、とても参考になる本です。詳しくは書籍をご覧ください。

【話の間】

話し方で聞ける人が増えることもあるのではないかと思います。例えば、発育測定があるとします。次の文を学級の子供たちに指示するつもりで読んでみてください。

「これから健康診断にいきます。靴下を脱いで机の上に置きます。廊下に並んでください。」

句読点で間を空けずに声に出してみてください。どうでしょう。聞き取りにくいのが分かるでしょうか。

「これから健康診断にいきます。」(「はい!」と返事をするだけの間を空ける)

「靴下を脱いで机の上に置きます。」(靴下を机の上に置き終わるのを待つ)

「廊下に並んでください。」(一斉に廊下に出る)

この方が聞き取りやすく、つまりは伝わりやすいと思いませんか。こういう配慮をいろんな場面で行っていくことが、聞くことのできる子供に育てていけるのだと思います。もし、子供たちが話を聞けない理由が教師側にあるとしたら、こうしたところだと思います。

【聞き手の後ろに行く】

子供たちが発言する場合、教師は子供たちの後ろに位置を取り、目線が学級全体に行き渡るようにします。子供たちは発言する場面で教師に向かって言います。そのとき、他の子供たちは、蚊帳の外になってしまうので、「聞かなくてもよい」という雰囲気を作ってしまいます。そこで、話し手の目線が学級全体の方を向けるような位置にポジションを移すことで、「話してくれているから聞く」という雰囲気を生み出します。

②時間を生み出す➡着手スピード➡着手タイミングをつくる指示、システム

【着手タイミングを作る指示】

子供たちが、教師の話の途中で動き出して「まだ話している途中です!」と言ったことはありませんか。あれは、着手のタイミングと子供は捉えて動き出しているわけですが、話している先生からするとまだ話の途中です。子供たちは一度戻り、もう一度スタートするわけですから、動きが鈍くなります。しかし、きちんと指示をすれば解消できます。

「今から、〇〇をします。まずは説明をしますので、よく聞いてください。先生がスタートと言ったら動きます。それまでは動かないでくださいね。」

このように話してから指示を出してみてはどうでしょうか。スタートを示すことで、動き出しの速さを促進できます。また、きちんと説明を聞いた上で動き出すので、同じ質問をしてくる、動きが鈍いということを回避することができます。

【着手タイミングを作るシステム】

学校の時間の流れの中では、終わりの時間が決まっていることが結構あります。しかし、大事なのは「動き出し」です。システムの中に着手タイミングを作ってあげることで、初動を速くすることができます。

例えば、私の勤める学校では、掃除開始が1時10分です。その前の5分が歯磨きですが、歯磨きから掃除開始までには、歯を磨き終わった後水道で口をすすぐ、歯磨きセットを片付ける、掃除用具を取る、掃除場所に行くという段階があります。この時間を加味していないシステムでは、1時10分に歯磨きを終えてしまい、掃除自体が始まるまで3分使ったとしても13分からということになります。

③没入できる➡動と静➡朝の5分の静の時間、掃除の動と静

【朝の5分の静の時間】

子供たちは、動くことが得意です。登校すると、たくさんおしゃべりをします。しかしながら、肝心な朝の準備が終わっていないということが多々見られます。ですから、動くのが得意というより、「やりたいことをやる」という感じでしょうか。我々教師は、そんな子供たちの話を聞き、でも、やるべきこともできるようにしていく使命があります。朝、子供たちは登校してくると、ランドセルを置き、宿題を出します。そして、連絡帳を書き、手洗いうがいをします。おしゃべりをしながら8時30分に始まる朝の会までの時間を過ごします。

私は、8時25分から8時30分の5分を「静の時間」と設定しています。ルールは以下です。

・基本的には読書をすること

・準備が終わっていない人は準備を終わらせること

・音は立ててはならない。

これにより、騒がしい気持ちを落ち着ける効果があります。また、8時30分までに準備が終わっていない人がほとんどいなくなります。

【掃除の動と静】

無言掃除って聞いたことはありますか。本来の趣旨は、黙って掃除をすることで、掃除以外のところに関心がいかず、落ち着いて掃除ができるという目的で行われているのだと思います。でも、声を出して掃除をした方が協力し合えそうです。「ちりとりお願い!」「は〜い」なんて言い合ってできたらよいなと思います。

ですが、あえて声なしでやってみるという制限をつけたらどうでしょう。

「ちりとりお願い!」と人にリクエストできないなら自分でやるしかないということに気付きます。または、「ちりとり持っていこう」とスッと持ってきてくれた友達の優しさに感動するのではないかなとも思います。

そんな意味でも、頭を使って動く、でも静かに掃除する、ということも大事だと思います。

6ステップが半分進みました

ここまで考えてきて、あなたなりの『良い学級像』は描けたでしょうか。

そしてそこへ近づいていくための一歩目、手立てを考えました。

何よりも自分で言葉にしたことが大切で、自分なりの論理に基づいて作り上げたプランニングシートは、芯の通ったものでしょう。

ぜひ、子供の頃にトイレに貼ってあった世界地図のように、目につくところに貼っておいてください。毎日必ず目にするくらいがちょうどよいと思います。何度も意識しないと、人はできるようになりません。本記事が意識するきっかけになればうれしいです。

次回は、より具体的な日程を立てていく段階〈4・5・6〉へと移っていきます。お楽しみに!

新学期3日で何をする? スタートダッシュ「6ステップ」完全ガイド(後編)はコチラ

https://kyoiku.sho.jp/376406/

今回ご紹介した「4月学年初めのやることリスト」を共有します。

ダウンロードしてお使いください!

↓↓↓

執筆者:紺野悟(こんの・さとる)

埼玉の教育サークル clover 代表。イベントを数多く企画・運営し、価値ある教育情報を広めている。共著『全単元・全時間の流れが一目でわかる!社会科 6 年 365 日の板書型指導案』(明治図書出版)他多数。

イラスト/Remi ISHIZUKA

“学級開き”に関するこちらの記事もご覧ください!↓

●学校が楽しみになる学級開きの秘訣

●「学級開きと授業開きで子供の心をつかもう」保護者を味方にする学級経営術 #1

大好評! 紺野悟先生の『完全シリーズ』はこちらからご覧ください。

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《1時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《2時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《3時間目》

●先生のための失敗しない「1回目の授業参観」完全ガイド

●先生のための失敗しない「学級懇談会」完全ガイド

●山場の「魔の6月」を乗り越える!学級メンテナンスの手立て完全ガイド

●夏休み直前! 失敗しない1学期「学級納め」完全ガイド

●夏休み明け!2学期リスタートで失敗しない「事前準備」完全ガイド

●夏休み明け!失敗しない2学期リスタート「一日目」完全ガイド

●失敗しない!10月「折り返し地点」の学級経営完全ガイド

●冬休みまであと一歩! 失敗しない12月の学級経営3つのポイント

●冬休みに入ったら!3学期リスタートで失敗しない「年内準備」完全ガイド

●残り2か月! 失敗しない「学年納め」の手順と方法完全ガイド

●3月は新学期0日目! 良いスタートを切るための「早めの準備」完全ガイド

●学級開きのアクティビティ10選! 関係づくりを成功させる《目的別実践》完全ガイド