「サポーターが入ってくれたことで、学習進度が違う子たちを丁寧に見られた」|「スクさぽ」検証レポート<現地支援編>

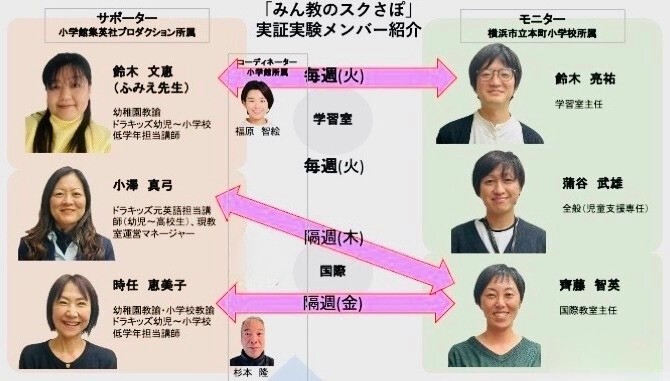

2027年、「教育技術」ブランドは100周年を迎えます。私たち編集部はその節目の年を前に、グループ会社と協力し独自のスクールサポート事業(以下、「みん教のスクさぽ」という)を開発しています。

「みん教のスクさぽ」は、外部人材を学校につないで現場の人手・解決策不足を改善し、子どもたちにとってより良い教育環境を提供するための事業。サポーターが現地の学校へ行く現地支援と、ビデオ通話やチャットツールを使って支援するオンライン支援があります。

今回ご紹介するのは、現地支援の実証実験に協力してくれた、神奈川県横浜市立本町小学校との取組です。

この記事をお読みいただき、本事業に興味をもっていただけた学校、教育委員会の方は、記事末にありますメールアドレスまでご連絡ください。

※本実験は、2025年1月〜3月に実施したものです。

目次

特性も来日歴も多種多様! 「個別支援学級」「国際教室」の超・個別化ニーズ

実証実験に先立って本町小学校でおこなった打ち合わせでは、どの学級にサポーターをマッチングするのがよいかをヒアリングしました。結果、「個別支援学級」と「国際教室」へのニーズが高いとのこと。そこで、それぞれの学級の先生に方針を聞き、サポーターにシェアしたい業務をうかがいます。

個別支援学級については、1、2年生が集まるクラスに入ってほしいとのこと。

「高いところから飛び降りたり、危ないことをしたりする子もいるので、一緒に見てもらえたら助かります。鉛筆を持てる時間が短い子には、書くことに興味をもたせてもらったり、ひらがなを練習している子にはきれいに書けたら花丸をつけてもらったり、甘えたい子と関わってもらったり……基本的には現場でお伝えするしかできないことばかりなので、『子どもを傷つける言動がなければ大丈夫』だと思って、楽しく関わってほしいです。生活、言葉、人との関わりを、サポーターの方と一緒に学習していけることがありがたいと思っています」(個別支援学級主任・鈴木亮祐先生)

次に、国際教室について。本町小学校にいる外国人児童は145名(2024年12月の打ち合わせ時点)で、日本語の理解度もバラバラ。外国人児童たちは普段、一般学級で授業を受けつつ、国語の授業がある時などに「国際教室」に集まるシステムになっており、常時56名ほどの子どもが出たり入ったりします。

「日本語が分からないことで学級で疎外感を感じてしまう子もいるので、国際教室では、安心して自分の思いを表現できる居場所をめざしています。やさしい日本語をシャワーのように浴びせて力をつけ、在籍級でも自信をもってほしいと私は思っています。サポーターの方にはまず日本語の習熟レベルがごく初期段階の子を見てもらい、日本語のテキストに沿って学習を支援してもらうのが良さそうです。日本語が少しできる、あるいは授業についていける子には、モジュールで区切って在籍級でおこなっている算数や国語の学習をフォローしてもらえたらありがたいです」(国際教室主任・齊藤智英先生)

いざ、マッチング!

このような学校からの要望を聞き、本実験で現地支援のサポーターとなったのは、株式会社小学館集英社プロダクションが運営する教室事業「ドラキッズ」のベテラン講師たち3人。それぞれの都合の良い曜日でスケジュールを組みました。

個別支援学級でのサポート

初日にして大人気! 「ドラキッズ」仕込みの楽しいトークでつかみはバッチリ

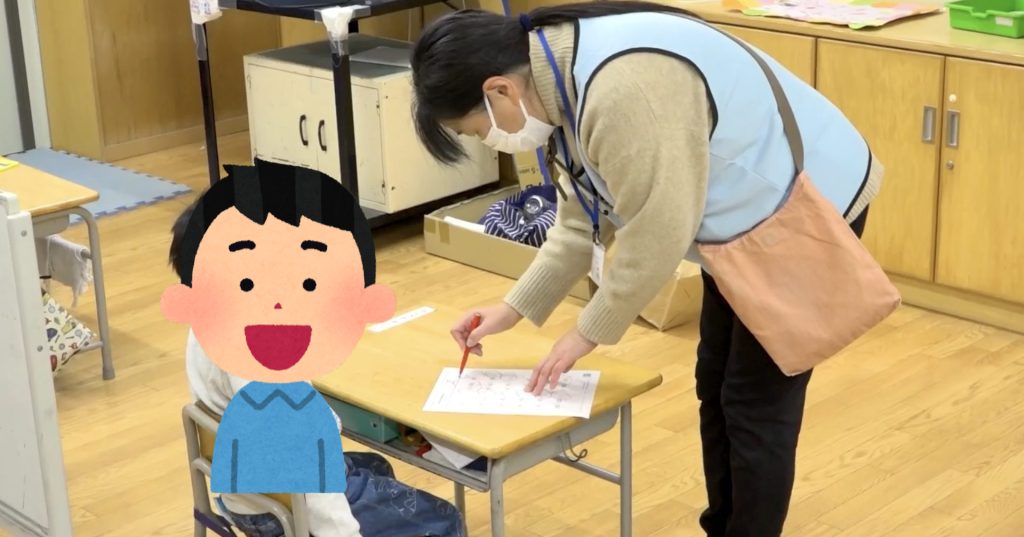

個別支援学級には、講師歴17年のサポーター・鈴木文恵先生(以下、鈴木先生との区別のため文恵先生と呼びます)が毎週火曜に入ることになりました。

初日、みんなの前で自己紹介をすると、子どもたちはすぐに「ふみえ先生!」と名前を呼んでくれます。支援員の方が自己紹介をする時間がない学校もあるようなので、このように学校の一員として迎えてくれることは嬉しいことです。

文恵先生は初日から早速、「引き算が苦手」と言っている子どもに対し、以下のようなアプローチで楽しく学習をすすめていきます。

「ケーキ、何個あるかな?(一緒に数える)」「5個だね、でも、ドラえもんが2個食べちゃったんだって(と、モグモグ食べるまねをして、5つの絵のうち2つを隠す)。食べたから少なくなっちゃったね。いくつ残ってるかな?」「3個?」「すごーい! 引き算できたね、すごいよ! 次は誰が来るかなあ。のび太くんかな、しずかちゃんかな?」

子どもの表情が次第に明るくなり、全部できて大きな花丸をもらったプリントを担任の先生に嬉しそうに見せに行きます。

帰り際には、クラスの子どもたちから「もう帰っちゃうの?」「明日も来る?」とせがまれる人気者になっていました。

どこまで自力で、どこから支援? その答えを、現場で体得していく

しかし、2回目の支援で、文恵先生の中に迷いが生じます。良かれと思ってしたことが、現場の先生から、「本人ができるのでここは本人にやらせてください」「やりたくなったらやるのでサポートしなくて大丈夫ですよ」と言われることが増えました。

これまでの経緯を全く知らない状態で飛び込んだサポーターにとって、その匙加減はとても難しいポイント。その日の帰り道、文恵先生は「私は役に立てているのかしら……」と、つぶやいていました。

でも、すぐに気持ちを切り替え、3回目の支援からは、鈴木先生に積極的に質問をしながら支援をすすめていきます。

「この子は口では嫌だと言っていても、泣いたり暴れたりすることはないので、根気強くやり直しをさせて大丈夫」

「この子は、朝の支度は自分でできるから、お手伝いしなくて大丈夫」

鈴木先生からそんな情報を得て、文恵先生はどんどん動きやすくなっていきます。

現場の先生は、息つく暇もなく忙しい。そんな中で適切な支援をするには、サポートも自律的である必要を感じました。

「今日はそんな気分なのでしょうね」そんな余裕も必要

支援の回数を重ねるたびに子どもとの絆も深まり、当初、一般学級に交流に行くことがどうしてもできなかった子を、文恵先生が連れていけるようになったり、全く発語がなかった子が、お話しするようになったり、活動や行動の範囲が広がっていく様子を見ることができて、文恵先生はとても嬉しくなりました。

「ふみえ先生、これあげるね!」と、お手紙のプレゼントをくれる子や、いつも口を閉ざしていたのに「あいうえお……」と五十音を最初から最後まで言って見せてくれた子も。

日を追うごとに、日報には、文恵先生の喜びのエピソードで溢れていきました。

でも、ときには、口を閉ざしてしまったり、理由はわからないけれど泣いてしまったり、全く動かなくなってしまったりする子がいる時もありました。

そんな時、ちょっと焦ってしまう文恵先生に、鈴木先生は「大丈夫ですよ。今日はそういう気分なのでしょうね」と言います。

「鈴木先生、さすがですね……」文恵先生はその言葉で心が楽になり、より余裕をもって子どもたちを見られるようになりました。

サポートを終えて

サポーター・文恵先生の感想

私は普段、ドラキッズで講師として長い間働いています。急に来た新しい先生が「こうした方がいい」と言ってその人なりのやり方で子どもに関わってしまうと、私だったらきっと、長い時間を子どもたちと過ごす中で築いてきた関係があるから、ちょっと待って、まずは聞いて、と思ってしまいます。だから、きっと鈴木先生も同じだと思って、そこにはすごく気を遣いました。でも、鈴木先生は、「そんなに構えないでください」と笑っていました。私から意識して自律的に動いたと思うところは、子どもが「先生!」と呼んでいるときに、鈴木先生が手一杯だったら、先生の代わりに動くこと。でも、どこまでを自分でしてもらうかは鈴木先生の方針を支持しました。

人対人で関わり合える、すごくやりがいを感じる仕事です。教室を出てすぐに戻りたくなるほど! もう可愛くて、寂しくて。3か月の間でも、できないことができるようになっていく子どもの姿を見られることが本当に嬉しかったし、それを見て鈴木先生が喜んでくれることが、嬉しかったです。

本町小学校・鈴木先生(主任)の感想

僕は子どもと関わって楽しく遊ぶというのが得意ではないタイプで、子どもたちはもうそれに慣れているのですが、文恵先生はとても上手でしたね。折り紙をしてくれたり、子どもたちが考えたゲームに巻き込まれていたり、喋る時間が増えて、子どもたちは嬉しそうでした。休み時間も、学校の中をフラフラ歩き回りたい子がいて、でも一人にはさせられないし僕は教室を離れられないしで、我慢してもらうこともあったのですが、文恵先生がいてくれたから一緒に歩けて、喜んでいました。

僕のクラスにはすでに支援員の方が1人います。その方が誰かの音楽の授業を見ている間に、僕が2年生の勉強をすすめる、というような形で役割分担をしてきたのですが、やっぱり、その間に自習してもらう子が出てきてしまう。でも、文恵先生がいる時にはその子を見てもらえるから、より学習や活動の幅を広げることができました。

そして、一番助かったのは、目を離してはいけない子をちゃんと見ていてくれたということ。それによって僕はとても助かりましたし、他の子とも向き合う時間が増えました。文恵先生は「役に立てているか」を気にしていましたが、僕は、優しく子どもと接してくれる文恵先生がいてくれるだけでありがたかったんです。文恵先生が子どもたちをたっぷり甘えさせてくれるから、僕は指導すべきところで引き締めてメリハリを作るような役割に集中できました。でもそれが成り立ったのは、文恵先生が、現場の様子を感じ取って、自分から子どもに関わってくれたから。そういう気持ちのあるサポーターに来てほしいと思います。現場教員がそういう支援員を探そうとしてもなかなか見つからないものだと思います。「ここを探すと見つかる」という場所があるのなら、それはとても助かります。

国際教室でのサポート

「どうして初めて会った子とあんなに仲良くなれるんですか?」

国際教室も同じく週に1回のサポート。二人の先生が隔週で交互に入る体制となりました。

初日に入ることになったのは、講師歴28年、小学校教諭の免許を持っている時任恵美子先生。免許は持っているものの、日本語以外の語学に習熟しているわけではありません。国際教室に来る子どもたちの多くは中国につながる子どもで、日本語はまだほとんど話せない、話さない子もいます。その状況で授業はどうなるのか……と、心配していました。

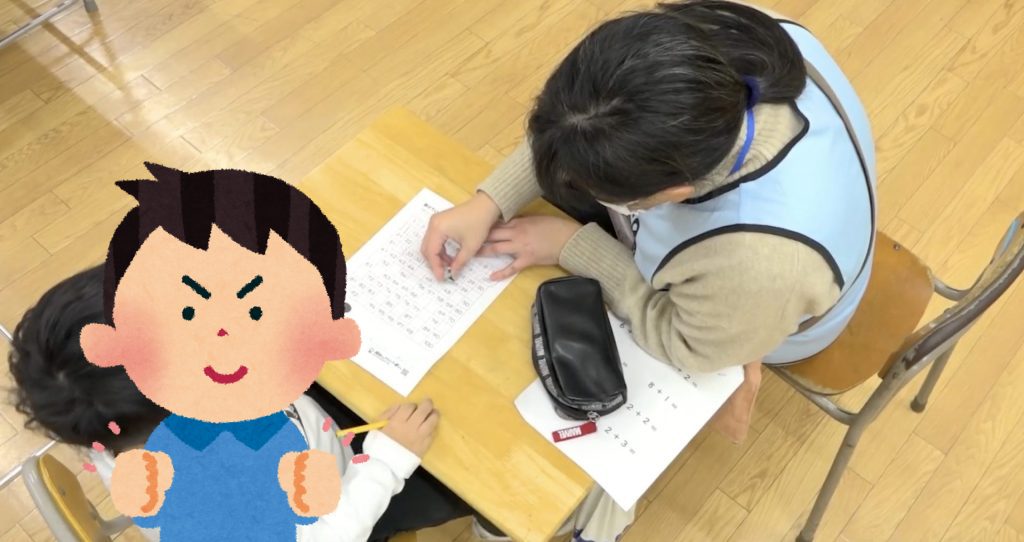

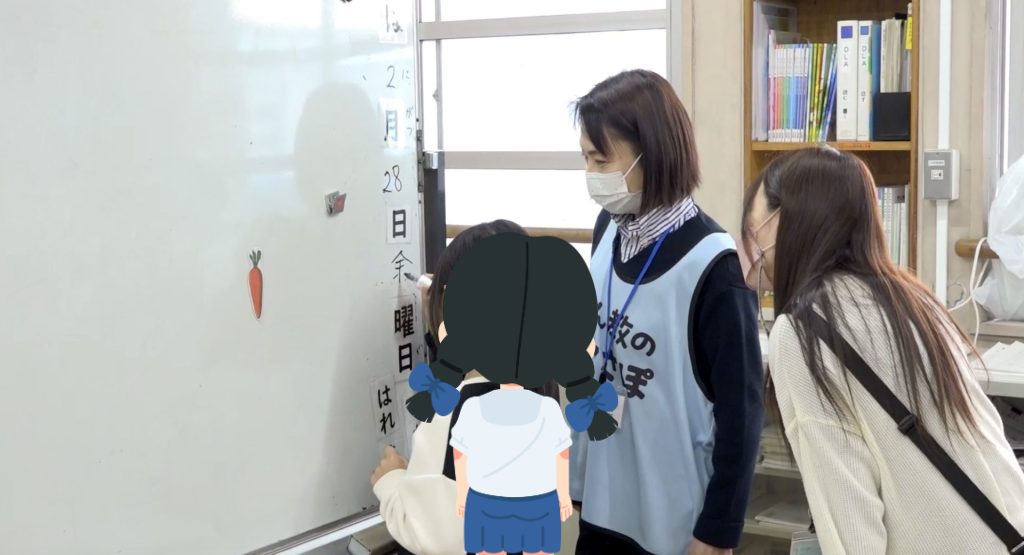

言葉の問題で無口な子どもたちが多い中、齊藤先生から担当する子の性格や学習の進度などをヒアリングして、把握していきます。まずは先生2人と子ども1~2人でスタートしましたが、すぐに感覚を掴んで個別指導もできるように。タブレット翻訳も使いながら、今日初めて手にする教材で授業を進めていきます。

結局、サポーターとしての初日は、算数、日本語、音読、さらには百人一首やリコーダーの授業までやってしまいました!

「一番きつかったのは、子どもの名前がなかなか覚えられないことでした。他の国の名前って難しいですね」と笑って話す時任先生。

国際教室の先生から「どうして初めて会った子とあんなに仲良くなれるんですか?」という質問まで受けていました。

「言葉がわからなくても、子どもは子どもです。子どもと同じ目線で接していれば大丈夫」

ベテランの経験とノウハウが、国際教室の先生方の力強い味方に。心配はあっという間に霧消してしまいました!

子どもの希望が、指導法の糸口になる

国際教室の最も重要な目的は、子どもが日本語で授業内容を理解できるようにすること。

在籍級の担任からの希望を把握しつつ、時任先生は子ども自身の希望も聞いていました。無理に進めるのは逆効果になることがあるからです。

「子どもが集中できるもの、好きなものは何かを見つけるのもその子の指導法の糸口になる、大切なことだと思います」

机の下にもぐってしまう子どもにどう接したら良いかという質問に、時任先生が答えた言葉です。

「子どもと一緒に机の下にもぐってから、少しずつ体を起こしていくと、一緒に机の上に戻ってきたりしますよ」

ドラキッズのような民間の教室にも、授業に参加しない子、暴言を吐く子、物を投げる子……様々な子どもたちがいます。そんなとき、「こんなときはどうしているの?」ということを、隔月で開催される研修やワークショップで、講師同士で共有したり、ケーススタディをおこなったりしています。

現場の先生の方針を支持することは前提として大切なこと。その上で

民間教室の講師たちのこうしたノウハウは、学校現場の若い先生たちにとっても参考にもなるのではないかと感じました。

もっと踏み込めれば役に立てるかも……というもどかしさ

もう一人のサポーターは、ドラキッズ講師歴29年、英語講師の経験もある小澤真弓先生。現在は教室の運営をおこなっています。

小澤先生も初回から、休み時間に子どもたちに教えてもらいながらカードゲームを笑顔いっぱいで楽しむなど、言葉の壁を感じさせないあたたかいコミュニケーションで場を和ませていました。

授業においては、齊藤先生をはじめとする国際教室の先生たちが、今日はこの子とこの子は離して学習したほうがいい、などと瞬時に判断し、小澤先生もすぐにマンツーマン授業を任されます。国際教室にくる子どもの組み合わせによっては、机を並べているとどうしても集中できなくなってしまうペアもいるからです。サポーターが入ることで役割分担ができ、学習を効率的にすすめられるというメリットはここでも見られました。

日本語の習熟度の差が大きいことの他にも、友達関係や家庭内での状況、病み上がり、眠そうであるなのコンディションが影響し、集中力が異なります。励ましながら、褒めながら。正しい日本語を伝えられるよう、漢字のはらいや止め、ひらがなの書き順なども見落とさないように。これは、ドラキッズでも同じようにおこなっていることです。小澤先生は、指導の基本に立ち返り、細やかな指導をしていきました。

しかし、マンパワーの足りない学校現場で奮闘する国際教室の先生の状況を見て、もどかしさも感じていました。もっと高い頻度で固定で学校現場に入り、子どもたちの「今」の状況を理解して、指導法を決める・変えることまで踏み込めれば、もっと役立てるかもしれない。子どもたちと信頼関係がしっかりできて、齊藤先生が担っている業務を請け負えるかもしれない。先生が指導に悩んでいる部分をもっと詳細に聞いてサポートできるかもしれない。小澤先生には、そんな思いも生まれていました。

初対面の先生にしかできないこともある

そんな中で、齊藤先生はこんなことを言ってくれました。

「子どもと教員がなれ合いになってしまうと、甘えが出たり学習意欲が出なかったりすることがあります。いつもの先生だと、これ以上やると怒られるけどここまでは大丈夫、みたいな境界線をわかっているんですね。でも、初対面の先生だとそれがわからないから、緊張感が生まれたり、いいところを見せようとがんばったりすることがあります。それはとてもいいことだと思います」

サポーター・時任先生の感想

「やりがい」は初日に感じました。指導の立場だけからみると、マンツーマン(多くて2名)で指導できることは、そのお子様の色々な力を引き出せるので、やりがいを感じます。国際教室全体の動きからみると、一般学級からあがってくる週案、学校行事、欠席者など変動に対応できるマネジメントのできる先生が不可欠で、指導との両立は難しく人員が必要となるだろうと思います。

ここでのサポーターとしての「やりがい」は、100%お子様に指導できるところです。「保護者」との関わりを考えず、お子様に集中して指導できるというのは、大きいです。

これは私の経験から感じることですが、このサポーターの仕事を人にすすめるなら、子どもたちの成長を共に感じたい、そして子どもたち一人ひとりが「自分が好き」になる人に育てたいと感じる人たちにしていただきたいです。私もその一人です。

サポーター・小澤先生の感想

一番感じたのは、子どもたちが一生懸命学習に取り組んでいる助けになることへの喜びです。例えば、3人グループだとおふざけが入ってなかなか身につかない時、サポーターがいることによって、個別指導ができ、そのおかげで集中して学びを得ていく姿はとてもやりがいを感じました。

また、現場の先生方が日頃の大変さを訴え、共感を求めていらっしゃるのを感じ、私のような立場のサポーターがいることの意義も感じました。

教育現場の経験者も未経験者も、地域と関わり、また未来を背負う子どもたちの学校現場に関われることは、とてもやりがいがあると思います。少なくとも私は久しぶりの現場で、現場の良さを改めて実感しました。言葉が通じなくても、コミュニケーションはなんとか取れるものですし、子どもたちの笑顔は何より元気をくれます。

本町小学校・齊藤先生(主任)の感想

本校の国際教室の場合、担任の先生から週案をいただいてから、時間割を組みます。サポーターの方には、誰を担当してもらうのかを調整しなくてはなりません。当日になって欠席する子がいたり突発的に時間割が変更になったりすることもあり、せっかく来ていただいているサポーターさんに空きを作っては申し訳ないという思いもあって、その調整が大変でした。ですから、当初は正直、自分でやってしまった方が早い? のではないかと思っていました。

でも、サポーターの方が入ってくれることによって、在籍級からの取り出し(国際教室で学習する)時間を増やすことができるようになったことはよかったと思います。これまでは、同じ時間帯に取り出し希望が重なると、対応することが難しかったのです。

サポーターさんと一緒に勉強した子は、複数回やると、嬉しそうな表情を見せていました。「前回の学習内容がすごい楽しかった」っていうようなことを言っていて。子どもも、サポーターの先生を覚えているみたいでした。授業への入り方なんかをみていると、上手だなと思いました。

これは個別支援学級と同じだと思いますが、今回サポートに入っていただいて、本来は10やらないといけないことでも、2はできたからOKだね、ということを見守ってくれる大人がいてくれたということに、価値を感じます。そうすることで、子どもたちが「ここが自分の居場所なんだ」「自分がいていいんだ」と思えるようになれたら最高だと思います。

本町小学校・磯部先生(2024年度より国際教室を新規担当)の感想

もっと現場を知っている先生だったら違う見方もあるかもしれませんが、私は2024年度に国際教室の教員として採用されたばかりで、何が正解かもわからない中、大人の手はあればあるだけいいと思っていたので、本当に感謝ばかりです。

皆さんベテランで温厚で、「何でも言ってください」っておっしゃるので、本当にずうずうしく、とんでもない丸投げをしたことも全部やっていただきました。私が前もって計画を立てておくだけの余裕がないときもありましたが、それができていれば、もっとお願いできたと思います。

来ていただいたサポーターの皆さんは、子どもとの接し方が本当にお上手だと思いました! 子どもたちもすぐに心を開いてくれて、懐いてくれました。同じクラスの子が2〜3人で一緒に来ていたら、どうしても子どもを1人にさせてしまう時間が出てきます。そこに1人サポーターが入ってくれたことで、1対1になれる、学習進度が違う子たちを丁寧に見られる、すごい助かる! というメリットを非常に感じました。漢字練習しているときに、その書き順まで丁寧に見てあげることができます。

休み時間も、サポーターの方が子どもと一緒にカードゲームで遊んでいてくれるので、その時間を利用して次の準備をする時間もできました。

私は、サポーターの先生に相談もしていました。授業中に座っていられないとか離席するとか、立ち歩く子に対してどうしたら良いかというようなことについてです。サポーターの先生は、ご自身ならこうする、ということは提案しながらも、学校ならではの難しさにも寄り添ってくれました。

もうこのままずっと続けて来ていただきたいです。人が足りないのは、これからもたぶん変わらないので!

職員室内事務作業のサポート

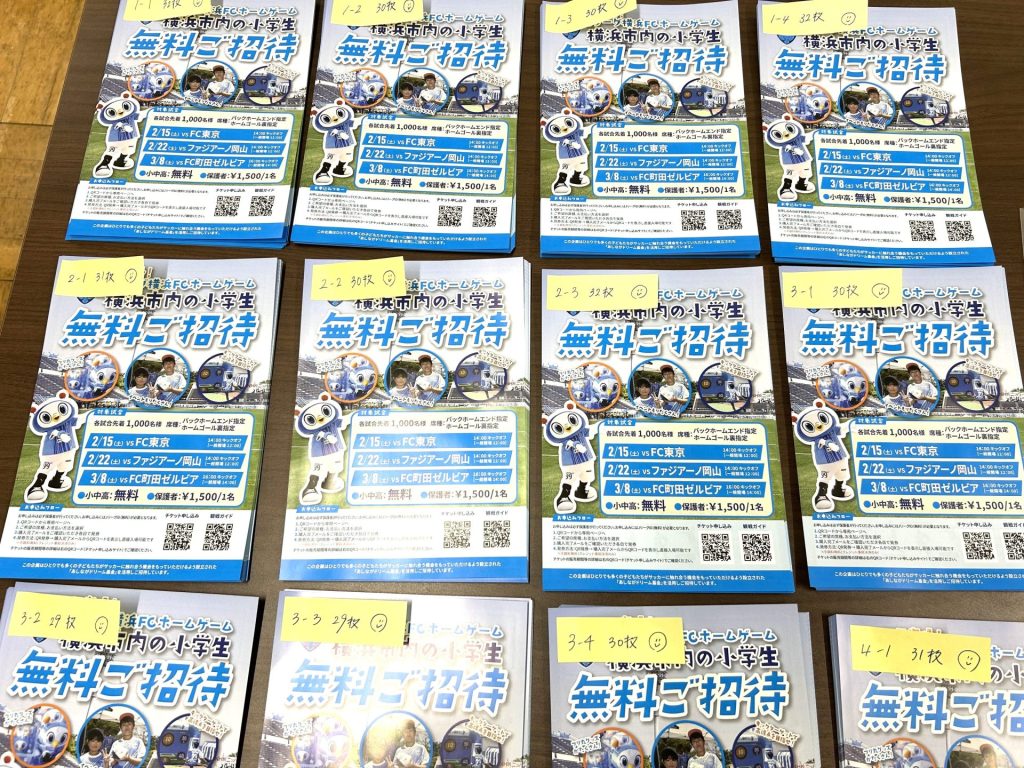

その間、編集部員は何をしていたのかというと……各学級での補助サポートのほか、横浜市で「職員室アシスタント」と呼ばれている、職員室内の事務作業を補助する仕事を担っていました。

主な業務内容は、印刷、配付物の仕分け、装飾用お花作り、ラミネートシール貼り、ステープラー外し、宛名シール貼り、学校だより封入、ラベルシール作り、教具が揃っているかの確認(カルタ・百人一首)、教材作成など、25種類の業務、巻き取れた時間は約1900分になりました。

職員室アシスタント・近藤桂さんの感想

とても助かりました。「明日はスクさぽの日だからこれをやってもらおう」と業務を取っておいて、いつもより早く帰ることもできました。

今は職員室アシスタントが私一人なので、印刷や配付物を数えているときに、インターホンや電話対応をしなくてはならないことも多く、元の作業に戻ったときにはどこまでやったかを忘れてしまっていて、はじめからやり直しになってしまうこともよくあります。でも二人いると、分業ができるので、精神的にも余裕ができて、ミスを防げると思います。

また、絶対に間違えてはいけない事務作業として、子どもたちの名前をラベルライターに印字してロッカーに貼るなどの作業がありますが、一人で見ていると、どうしても目が慣れて、例えば、郎と朗の違いにすぐに気づけないこともあると思います。校正は特に二人の目を通しておこないたいと思う部分です。

私はもともとPTAの仕事をしていて、学校の先生の大変さを知って学校に協力したいと思うようになりました。それで、知り合いの紹介で支援員や職員室アシスタントの仕事も知りました。でも、それがなければそもそもこういう仕事があること自体を知らなかったかもしれません。ぜひ、こうしたメディアを通してたくさんの人に知ってほしいです。

手ごたえと課題

手ごたえを感じたのは、サポーターが子どもたちの笑顔を引き出す存在であったこと、支援の役割分担ができ個別支援の質が向上したこと、授業準備や他児対応の時間が生まれ、教員の負担軽減になったこと、サポーターは教員の相談相手としても信頼できる存在であり、離職防止という観点から人材不足予防の効果も期待できることなどがあります。

一方課題としては、本務者の業務そのものを切り分けて請け負うことが難しかったことが挙げられます。このような新サービス導入に際して業務負担が増える人が出ては本末転倒なので、今後も慎重に検討していきたいと思います。

北海道安平町早来学園でのオンライン支援の様子はこちらの記事をお読みください。

◾️「みんなの教育技術」スクールサポート事業・実証実験レポート<オンライン支援編>

私たちはこの事業を通して、現代の教員が健康で自分らしく働ける環境づくりに貢献し、より豊かな教育の場づくりに寄与することを目指しています。

事業に興味をもっていただいた学校教育関係者の皆様へは、追って詳細資料を送らせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

「みん教のスクさぽ」準備室 m-sukusapo@shogakukan.co.jp

モニターの効果測定アンケートの結果はこちらのお知らせをご覧ください。

「みん教のスクさぽ」モニターアンケートの結果|成果と今後の方向性

取材・構成・文/「みん教のスクさぽ」準備室