【新シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯1 失敗体験を保障する授業をつくろう

通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性を持つ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。アイデアあふれる実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。

執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則

目次

はじめに

北海道のオホーツク地方の小学校で、通級指導教室の担当をしている高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合ってきた中で、感じた事や考えた事を記していきたいと思います。なお、通級指導教室で出会った子どもたちの事例は、過去の事例を組み合わせた架空のものであることをご承知おきください。

今回は、『失敗経験を保障する』というテーマで、記してみました。最近の子どもたちの様子を見ていると、失敗を含めた試行錯誤を積み重ねて学んでいくのが、とっても大事な事だと思えてきたのです。

記事の感想を寄せていただけますと、嬉しいです。

1. 失敗しないで子どもは育つの?

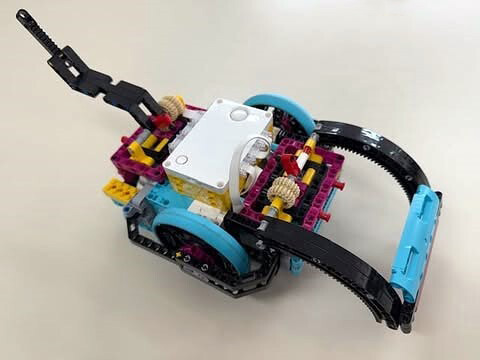

私が運営する通級指導教室は、『まなびの教室』と呼ばれています。まなびの教室に通っているAさんは、プログラミングで動くロボットを製作しています。

Aさんは、クラスではできない勉強がしたいと、まなびの教室に通う事を希望しました。Aさんがそうする背景には、所属学級での学習に何らかの息苦しさを感じているという事があるようです。Aさんが通級指導で希望した学習活動は、ロボットの製作。おもちゃのブロックで有名なLEGO社のプログラミング教材を使ってみることでした。『レゴ®エデュケーション SPIKE™ プライムセット』といいます。レゴブロックを組み立てて、モーターやセンサーが付いたロボットを作り、プログラムを組んで動かすことで、プログラミングの仕組みを学ぶ教材です。

https://education.lego.com/ja-jp/products/lego-education-spike-prime-set/45678/

じつは私、プログラミングには詳しくないのです。プログラミング教材で生き生きと学ぶ子に寄り添うのは好きですが、自分自身は生き生きと学べません。はっきり言って苦手です。

「高田センセー、ここはどうすればイイですか?」

困った時に先生に訊くのは、多くの小学生に染みついた習慣です。

「いい質問だ。しかし、ボクに質問して、答えが得られると思うのかい?」

そんなやり取りを数回繰り返すと、Aさんは、私に質問をしなくなりました。そして、情報端末を駆使して、自らの疑問の答えを探し、試行錯誤を重ねてプログラミングを作っていました。

「Aさん、それでイイのだ。まさにアクティブ・ラーニングじゃないか!」

Aさんは、私の戯言をスルーして、集中して作業を続けていました。

今の学校現場では、子どもが失敗する場面がすっかり乏しくなったと感じます。先生方は、子どもが失敗しないような指導案を考え、教材を準備します。授業中に子どもが助けを求めると、学習サポーターさんや支援員さんが、その子のところに飛んでいきます。さらに支援学級では、子どもに求められてもいないのに先回りして、失敗しない支援をしがちです。そうした先生方の指導の手だてや工夫が、子どもの失敗の未然防止に繋がっているのかもしれません。

でも……。失敗=悪で、子どもに失敗させないのが良い指導だと、我々教職員は刷り込まれてはいないでしょうか?

例えば小学校低学年の算数の授業を想像してみてください。文章問題の指導場面です。「『ちがい』とか『へる』とかいうワードが出てきたら、引き算だ」と教えていないでしょうか? 子どもが失敗しない手だてとしては、それは有効なのかもしれません。でも……。それって、どうなのでしょう?

生成AIを使って、下記の問題を作りました。私が使ったスクリプト(命令文)は、「低学年の子どもが誤答するかもしれない計算問題を作って」でした。

【リンゴが5個、みかんが3個あります。みかんを2個お友達にあげたら、果物は全部でいくつになりますか?】

『全部で』というワードが邪魔して、誤答する子がいるかもしれません。その失敗は、無駄なのでしょうか? 上記の問題文は、子どもが混乱する悪問なのでしょうか? むしろ子どもたちの思考が活性化され、活発な話合いが生まれる気がするのです。

失敗させない支援で、子どもは育つのでしょうか?

ロボット製作の学習活動に取り組み始めたAさんは、クラスの不満を言わなくなりました。そんな事を言う暇があったら、ロボット製作に集中したいようです。

2. 好きなコトをして失敗を楽しむ

WISCという知能検査での理解力を表す指標がかなりの高得点だったBさんが、通級指導で希望した活動は、プログラミングアプリで学習ゲームを作ることでした。小学校でもプログラミングの学習を進めるよう推奨されていますが、正規の教科として教育課程に位置付けられていないので、浸透は難しいようです。Bさんは、プログラミングに興味があり、クラスのみんなが情報端末で楽しめる学習ゲームを創作していました。プログラミングを進めるには、まとまった時間を必要とします。休み時間に取り組むには、限界があるのです。Bさんは、まとまった時間が欲しくて通級指導の利用を思いついたようです。賢いです。一方、プログラミングが不得手の私は、Bさんの活動の様子を見守って、時々気付いた事を尋ねるという通級指導を続けました。

Bさんが取り組んだプログラムは、漢字カードゲーム(下図)でした。「漢字を使った神経衰弱」を想像していただくと、イメージできるかもしれません。Bさんは、プログラムを作って試して修正してまた試すという活動を続けました。プログラムが思い通りに動かない原因を突き止めて、数値や命令文を操作して自分のイメージに近付けていました。指導時間の終了までそれに熱中して楽しんでいました。

学校の学習活動の多くは、子どもが失敗しないような手だてを取る事に注力します。それは、失敗して悲しい思いをさせないようにという配慮なのかもしれません。しかし、子どもが失敗を嫌がるのは、大人がそれをポジティブに評価しないことを敏感に感じているからだと思うのです。

学校の中で、子どもが好きな活動を思い切り楽しみ、失敗が許容される場が、限られているならば哀しいことです。好きなコトをして失敗を楽しめる場を提供するのが、本来の学校の役割なのではないでしょうか。

3. 能力至上主義の残り火

読み書きと計算に苦戦しているという低学年のCさんの分析依頼がありました。検査をしました。IQは平均的で、学習に苦戦する要因は検査データからは読み取れません。唯一落ちていたのは、作業遂行能力でした。でも、理解力や記憶力は年齢相応なので、時間をかければ学習課題は自分で解決できるはずです。

そんな仮説を立てて、Cさんに『漢字イラストカード』を紹介しました。

https://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ka/0157.html

カードの上半分がイラストになっていて、下の漢字のヒントになっている教材です。Cさんは喜んで取り組みました。理解力があるので、イラストが指し示す意味がわかるからです。今習っている漢字の読みを瞬く間にマスターしました。

一方、計算力の底上げを図るために、2つの計算ゲームアプリを紹介しました。『SUM! for Family』 と『10をつくりなはれ。』です(以下のリンク参照)。

Cさんは、スピードが必要な落ちモノ系の計算アプリの『SUM! for Family』を嫌がりました。一方、時間を気にすることなくできるパズル系の計算アプリの『10をつくりなはれ。』には、喜んで取り組みました。

Cさんの学び方の特徴をレポートにまとめて、保護者と面談をしました。保護者によるとCさんは、他の子が出来る事を自分は出来ないとおうちで嘆いているということでした。Cさんは、時間をかけさえすれば、充分に勉強についていける力がある事をお話しました。Cさんが自信を持って勉強に取り組む事が出来るよう、通級指導教室で個別指導を行うことを提案し、ご了承いただきました。

さて、Cさんが自分を卑下する背景について掘り下げて考えました。ちょっと前まで、百ます計算などのスピードを競う実践が盛んに行われていました。『速い方がイイ』という価値観は、未だに学校現場の端々にこびりついていると感じます。だから、Cさんは速く出来ない自分が嫌になったのではないでしょうか。

【速く出来ない=失敗=自分はダメ】

Cさんは、そういう風に考えてしまったのではないかと、見立てました。

速さや正確さでは、もはや人間はAIに叶いません。文部科学省は、「子どもの学習処理の速さや正確さを向上させよ!」なんて一言も言っていません。だけど教員は、それらに代わる子どもに伝えるべき新たな価値観を見つけられずにいるから、無意識の態度に表れたりします。子どもはそれを敏感に察します。

Cさんが好きなのは工作です。モノづくりが楽しいそうです。ホントは、そうした丁寧さやその子なりの発想を大切にすべきなのに、教員の意識の転換が追いついていません。『より速く』が正義だと教え込まれてきたからです。ここでも、子どもに失敗させたくない学校現場のヒドゥンカリキュラムが見え隠れします。

文部科学省の学力調査問題を自分で解いてみると、既に、学校教育に求められているものは変わってきていると実感します。なのに、未だに従来の価値観から、教員自身がアップデートできないから、Cさんのように悲しむ子が現れてしまうのだと感じます。

4. 誰一人取り残さない授業

『誰一人取り残さない授業』という言葉をある公開研究会の講演で講師の先生からお聞きました。懐かしくも新鮮に感じました。私が教員になったのは、昭和の終わりです。落ちこぼれをなくす取組は、昭和の頃から連綿と続けられてきました。その当時から、『誰一人取り残さない』というフレーズは使われていたのです。考えてみると、『誰一人取り残さない』は、『誰一人失敗させない』という解釈に陥る危険性をはらんでいます。取り残さないために、あれやこれやと支援のはしごを沢山かけてしまったら、子どもは育たなくなる恐れがあります。

昭和と令和では、『誰一人取り残さない授業』の意味合いがまるで違います。昭和の授業は、全員一律のゴールラインしかありませんでした。「〇〇ができる」の〇〇は、どの子も同じでした。一方、令和の授業では、子ども一人一人に応じたゴールラインを設定するよう促されています。個別最適化の学びが目指す姿がそこにあります。

通常学級の担任の先生が、クラス全員の子のそれぞれのゴールラインを設定することは、とても困難です。どんなに丁寧に観察しても、子どもの内面は見えません。一人一人のゴールラインは、子ども自身にしかわからないのです。だから、子ども自身がゴールラインを設定するよう促す指導が現実的です。それが、子どもの思考力と判断力を育てる事にも繋がります。

一方、育ちの途上にある子どもたちは、自分自身の事がよくわかりません。その子に合ったゴールラインは、大人が伴走して一緒に見つけてあげる必要があります。そこに教員が指導介入する余地があるのです。その時に、絶対に成功するゴールラインを設定するのではなく、失敗する事も想定した幅のあるゴールラインを設定できると、子どもにも先生にも余裕が生まれると思うのです。

参考資料:誰一人取り残すことのない「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~多様な子供たちの資質・能力を育成するための,個別最適な学びと,社会とつながる協働的な学びの実現~ 中間まとめ 【素案】 文部科学省

高田保則先生プロフィール

たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。

イラスト/raniko