【木村泰子の「学びは楽しい」#36】子どものことは子どもに教えてもらわないと分からない!

子どもたちが自分らしく生き生きと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載の36回目。今回は、子どもの本当の言葉を引き出すために、大人はどうあるべきかについて考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】

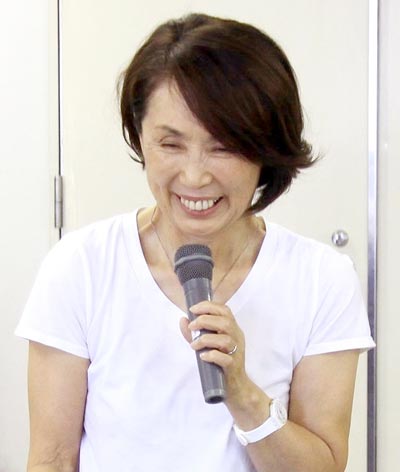

執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次

大人の言葉を「問いかけ」に変える

先生たち、子どもの言葉に一喜一憂していませんか? 以下は前の学校には行っていなくて大空小に転校してきた子どもとの職員室での対話です。

木村 「前の学校に行けなかったのにどうして大空小には来るの?」

子ども「空気が違うから」

木村 「前の学校の空気はどんな空気だったの?」

子ども「刑務所」

木村 「えっ、刑務所って行ったことあるの?」

子ども「校長先生ってバカやな!」

木村 「何がバカか教えて」

子ども「オレ子どもやで。子どもが刑務所に行くわけないやろ」

教職員「確かに。校長先生バカやな」

木村 「なるほど納得やわ。じゃあどうして刑務所なんて言ったの?」

子ども「勝手にしゃべるな。勝手に動くな。勝手に逃げるな。刑務所と同じやろ」

これだけのたわいもない対話ですが、職員室にいた大人たちの心にこの子の言葉は突き刺さりました。もし、「校長先生にバカなんて言ったらだめ!」と誰かが指導したら、この子は(この学校もいっしょや。大人なんて信用できない……)と、話さなくなってしまったかもしれません。大人は「人にバカなんて言ってはいけない」という「正解」をもっています。この「正解」を「指導」に変えると、子どものことは見えなくなってしまいます。先生たちがとても迷うところでしょうけど、「正解」を指導する前に、この子のこの言葉の向こうにはどんな言葉があるのかを教えてもらえる大人になりませんか。「指導」の前に、子どもへの言葉を「問いかけ」に変えて、埋もれている子どもの言葉を引き出す習慣をつけてみたらどうでしょうか。

対話の続きです。

木村 「じゃあ、大空小の空気はどんな空気なの?」

子ども「ふつう!」

木村 「ふつうってどういうこと?」

子ども「空気が吸えるから」

大人と子どものこんな関係性が当たり前になると、お互いに本音で本当のことを言い合えるようになります。怒りたいときや指導したくなった時に我慢しなくていいのです。大人の言葉を「問いかけ」に変えるのです。試してみませんか。子どもは教えてくれます。もしかすると、リハビリが必要な子どももいるかもしれませんが、そこは焦らないで子どもを信じて問いかけを続けたいですね。

子どもは大人の行動を見抜くプロです

荒れている6年生と授業をしてほしいと校長先生に声をかけていただき、行ってきました。確かに教室の中は一見荒れている? 椅子に座っていない、思い思いにしゃべっている、授業をしているのは先生一人だけ、先生の言うことは聞かない空気が充満している。「ボス」が二人で、その取り巻きが数人……。ところが、みんな学校に来ているのです。この子どもたちと授業をさせていただくのです。どんな授業をしようかなと考えているところに、教頭先生が私に気を使ってくださって子どもたちに5時間目の指示をと教室に来られたのですが、「授業をするのは私ですから何も言わないでください」と頼みました。すると、私と教頭先生の会話を聞いていた「ボス」が、「役に立たなくてすみませんね」と言うので、なんかおかしくなってその子と笑ってしまいました。

もちろん、「この授業は6年生と全学年の先生たちとともに学び合える授業にしよう」と、校長先生からも声をかけていただき、最高に楽しい学びの宝庫でした。その後の教員研修でも学びが深まり、これまでにない豊かな学びをいただいた一日でした。その後、6年生の一人の子どもからもらった手紙を紹介します。

木村先生が来る前、私は先生なんてみんな同じことしか言わないからな。わかりきったことしか言わないからおもしろくない。先生なんてどうせみんな同じでしょと思っていました。でも木村先生はみんなと違うと思いました。多くの先生は「ボス」をおこります。すべて二人のせいにします。だから私もこれまで二人のせいにしてきました。けれど木村先生は全員を悪者にせず、話をしてすごいなと思いました。

給食の時、教頭先生が来て「めちゃくちゃになるかもしれないですよ!」と言ったとき、「それも学びのうちですよ。そうなったときに考えます」と言っていたのがかっこよかったです。その後、「ボス」が「使えない先生ですみません」と言ったとき、私はとてもヒヤヒヤしました。先生が怒るのではないかと思ったからです。でも先生は違いました。「面白いね」と言って笑っていたのでびっくりしました。

5時間目の授業で面白かったことは、先生とわたしたちが対等になって意見を述べることです。いつもは先生は上だと思って接しているけど、この授業は上や下がないので新鮮で楽しかったです。手をあげないで自分から立って発表するところも楽しかったです。

あとは、木村先生が誰にでも態度が同じところです。校長先生にでも6年生にとる態度と同じというのは見習いたいです。私は関わる人によって態度が変わってしまうので変わらないようにしたいです。ほかにもまねしたいと思ったところがあるけどこのあたりで終わりにしておきます。

子どもは大人の行動を見抜くプロです。先生たちが自分らしさを子どもにぶつけてみることで、また違った子どもの表情を見られることでしょう。

トライしてみませんか。

〇「正解」を指導すると、子どものことが見えなくなる。「指導」の言葉を「問いかけ」に変えて、子どもの言葉を引き出そう。

〇先生が自分らしさを子どもにぶつければ、本音で言い合える関係が築け、子どもの本当の姿が見えてくる。

【関連記事はコチラ】

【木村泰子の「学びは楽しい」#35】「主体性」と「当事者性」を大切にした学びの場に!

【木村泰子の「学びは楽しい」#34】対話を通じて学び合う環境をつくっていますか?

【木村泰子の「学びは楽しい」#33】子どもの人権について考えたことはありますか?

※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、全ての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。