「自分の頭の中をシフトチェンジできた。盗めるものは全部盗もうと思いました」|「スクさぽ」検証レポート<オンライン支援編>

2027年、「教育技術」ブランドは100周年を迎えます。私たち編集部はその節目の年を前に、グループ会社と協力して独自のスクールサポート事業(以下、『みん教のスクさぽ』という)を開発しています。

『みん教のスクさぽ』は、外部人材を学校につないで現場の人手・解決策不足を改善し、子どもたちにとってより良い教育環境を提供するための事業。サポーターが現地の学校へ行く現地支援と、ビデオ通話やチャットツールを使って支援するオンライン支援があります。

今回ご紹介するのは、オンライン支援の実証実験に協力してくれた、北海道安平町立早来学園との取組です。

この記事をお読みいただき、本事業に興味をもっていただけた学校、教育委員会の方は、記事末にありますメールアドレスまでご連絡ください。

※本実験は、2025年1月〜3月に北海道安平町教育委員会と共同で実施したものです。

目次

キックオフミーティングもオンラインで

キックオフミーティングとして、北海道安平町の教育委員会やモニター教員、首都圏のサポーターなど、関係者が各地からオンライン会議に集まり、現状の課題を共有しました。

安平町教育委員会の小笠原伴行さんは、北海道胆振管内で教員を務め、教頭として安平町に赴任した際に胆振東部地震をご経験されました。早来中学校の校舎が使用できなくなり、生徒は4年もの間プレハブ校舎で過ごしたそうです。復旧ではなく復興。小学校と中学校を統合し、新しい早来学園という義務教育学校を作ることへの熱い思いは、小笠原さんをはじめ安平町の教育関係者の皆さんから伝わってきました。

ただ、「新しい学校に対して前向きな先生も、なかなか慣れない先生も、義務教育学校に勤めることを思い描いていなかった先生もいる。そういう様々な先生方の想いをまとめながら運営する管理職も大変」とのこと。しかし、ここで守りに入るのではなく、さらに新しい取組をしていこうとする姿勢を、この実証実験を通じて見ることができました。

「学校だけ、教育委員会だけではなく、外部からも支援をもらう。新しい力を借りて学校作りをしたい」というお言葉に、我々の方が勇気をいただきました。

オンライン支援方法

- ビデオ通話(Teams)

- チャット(Slack)

1か月に1回、モニター教員がサポーターとおこなう定例のオンラインミーティングを設定。初回のミーティングで学年末に向けた大きな課題を設定しそこに向かって、毎月サポーターからアドバイスをいただき、それを実施し、さらにそこから生まれた課題を1か月後に相談する、ということを繰り返します。ビデオ通話では顔を映すだけではなく、教室の様子なども映像としてリアルタイムに映してアドバイスをもらう方もいました。

それに加えて、チャットによる非同期のコミュニケーションの場も設置。すでに安平町の教育委員会では広く使われていたslackでそれぞれプライベートチャンネルをつくり、いつでもサポーターに相談や質問ができるようにしました。ミーティング時に出た話題について、書類や画像のシェアをおこなうこともありました。

サポートパターン①遠くにいる憧れの先輩先生からアドバイスをいただく!

事例1

- サポートを受けた先生:北海道安平町立早来学園(義務教育学校)2024年度1年生担任 教諭 坂井幸恵先生〔中堅段階〕

- サポーター:東海大学児童教育学部児童教育学科准教授 寳來生志子先生

坂井先生のご相談内容は「幼保小連携で1年生の教育をスタートできた。2年生に向けてどういう力を付けたらいいか?」。この実証実験が始まる前に、坂井先生は寳來先生の講演会に出席しています。そこで学んだことを実践し、今年度からは「自分たちでクラスを作ろうよ」と言い続けてきました。そのため子ども達には自主性が芽生えてきました。しかし、3学期になり次の学年が見えてきた時に、坂井先生に焦りが生じてきたそうです。そんな坂井先生へ、寳來先生からの最初のアドバイスは「いま持っている力を伸ばすこと」。背伸びさせるのではなく、1年生の時間をしっかり過ごすことが次の学年に繋がる、と諭します。具体的には、修了式までのカウントダウンカレンダーを作るというアドバイスをいただき、坂井先生のクラスの児童が1人1日分の日めくりカレンダーを作りました。それがきっかけになり、1年生で楽しかったことを1人1人が発表することになりました。それからは、「来年の1年生のお手本になる2年生になろう」と子ども達の意識が変わっていきました。

寳來先生は、坂井先生自身のケアも忘れません。毎日、学級通信を発行したり、もっと出来ることがないかと頑張る坂井先生に「持続可能な、自分自身も心が穏やかに健康にいられる方法がいい。頑張りすぎない」という温かい言葉もありました。さらに、今の教育現場から明治時代の教育、そして寺子屋の話にまで及び、次の時代の教育を担う先生になるよう背中を押します。

その応援により、坂井先生の目にさらなる力がきらりと宿りました。今までは遠慮していた相談ごとも、校内で話せるようになりました。教室環境も大胆に改善します。子ども達にとってより使いやすい環境になるならば、と他の先生とのコミュニケーションも進んでいきました。

坂井先生の感想

「幼保小連携」を大枠では捉えていましたが、具体的に何をしたら良いか手探りでした。さらにそこから2年生になる時にどうすれば良いのか不透明でした。この学校で1年生の担任を経験しているのが私しかいなかったので、迷う部分がたくさんあったところに寳來先生がアドバイスくださいました。「あ、これで良かったんだ」とか「ここではもっとこう言葉がけをしたらいいんだ」とか。最初の相談内容として「2年生に向けて」と思っていましたが、寳來先生から「2年生に向けてじゃなくて、いまの1年生をどう終えるかだよ」と言われて目が覚めました。先を先をと見るのではなく、今の段階でどういう力を付けるのか…いや、力を付けるのではなく力を引き出すと言った方がいいですね。自分の頭の中をシフトチェンジできたのが大きかったです。毎回がとても楽しみで、盗めるものは全部盗もうと思いました。

子ども達の学校評価に「難しい」という言葉がたくさん出てきたんです。私は自由にやらせてきたつもりだから、「楽しい」と思ってくれていると思っていたのでショックでした。でも、よく考えると、与えられたものをやっていた方が簡単だし、やり直しもなければ確実だし。1年生にとっては「自分で考える」ということが何より難しいんだろうなって気付きました。一列に並ぶだけでも、今日は僕が1番、私が1番って喧嘩になるんですけど、自分たちで考えて、昨日は僕が1番だったから今日は譲るとか、自分たちで解決するんです。そういう時、寳來先生の言葉を思い出して「これでいいんだ」って思えました。

今回、寳來先生にお聞きした内容を学校の中で共有したいなと思っています。どうやって発信しようかな、とモヤモヤしますが、ここで発信しなければ意味ないだろう!と思っています。

寳來先生の感想

坂井先生はとても熱心な先生でした。以前、早来学園で講演をした時、教育長が「新しい形に変えようとしてるんだ」って話していたから、そうなるといいなって思っていました。そういう下地があったからやりやすかったし、坂井先生は私が話したことにちゃんと反応して「次はこうやってみる」という積極的な人だったので、お話して良かったなと思うし好循環でした。この実験が事業になった時に、今回のように「この人の話なら聞いてみようかな」というマッチングが大切だと思いました。

今回は、オンラインじゃなかったら私の場所から北海道に行くのは大変でした。でもライブ動画で教室の様子を見せてもらえたから、アドバイスしやすかったです。相談内容は、「どんな分野についてのアドバイスが欲しい」というのが最初に分かっていれば、面談の時にその場で答えられます。その地域の中でヘルプを出せる環境を作って欲しいとも思うけど、頑張り屋さんの先生が一人で悩んだりした時に、自分にとってはささいなアドバイスでも、「そういうことが聞きたかった」と言われるとお役に立てたかな、と、やりがいを感じます。

事例2

- サポートを受けた先生:北海道安平町立早来学園(義務教育学校)2024年度特別支援 教諭 後藤玲滋先生〔初任段階〕

- サポーター:元北海道公立中学校校長 森万喜子先生

後藤先生のご相談内容は「来年度7年生になる子ども達と深く関われるようになりたい」でした。勉強に苦手意識がある子が、自分で休憩したり、一回落ち着いてからやろうとしたりして、だんだん勉強に身が入るようになってきたそうです。森先生がおっしゃるには「後藤先生なら自分のペースを分かってくれる、と子ども自身が感じたら、自分の今日の様子を後藤先生には言えるようになる。そうすると、後藤先生はそれを聞きながら指導ができるようになってくる」。でも「教科書通りに進めるのが難しい。ちょっと触れて省いて……という繰り返しでも教科書をやったことになる」のだろうか? と後藤先生は不安に思っています。それに対して、「45 分きっちり座っていられないから、特別支援にいる。疲れたと言われたら、ちょっと休みを長めにとる、散歩をする。それら全てを総合的に学びと考えて私は実践していた」と森先生の体験を聞かせてくれました。

森先生は、後藤先生の不安がどこから発生しているのか、雑談のようなやりとりの中から引き出していきます。そして徐々に、後藤先生は自分が葛藤しているテーマに気がついていきます。「先生の使命は、その子が何かをできるようになる、ということ。必ずしも 静かに座って何かを書いていられるようになることがゴールではない。社会に出た時のためにも」

後藤先生の顔が徐々に明るくなっていきます。後藤先生は素早く図書館に漫画を借りに行き、教室に並べました。なぜでしょう? 児童とのコミュニケーションについての森先生との対話の中で、森先生が「後藤先生の好きなことって何? それを子ども達に伝えたら話すきっかけになるし、続くと思う」とおっしゃったことをきっかけに、実は後藤先生は漫画が好きで、でも、漫画を教室に持ち込んだり授業に使ったりすることはダメなのではないかと心の中で思っていたことに気づいたのです。「いいじゃん、漫画は世界に誇る日本のカルチャーだよ!?」森先生の後押しによって、リミッターを外した体験でした。

後藤先生の感想

当初はいろいろ不安なことがあったんですけど、「こうしたいです」って言った時に、森先生から「いいよ!やっちゃいなよ!」と言われて、すごく自信がつきました。そう言われてやってみたことで、周りからは「えっ?」て思われていたことが、子どもにとってはとても良かったという実践もありました。例えば、僕が好きだという話をしたことがきっかけで、漫画を教室に並べたり、漫画を使って授業をしたり、森先生と話しながら実践できたことがすごくいい経験になりました。最初に相談した課題は解決できました。

児童の実態に合わせると言っても、「授業は授業だ」という考えもあると思います。やっぱりちゃんと授業の中身を固めて45 分間はこれをするんだ、と一本の筋を通さないとダメだという考えもあるとは思うのですが、でもそれができないから特別支援にいるのだと、森先生が言ってくれて心強かったです。自分にとって、プラスに変換できる言葉をかけてくれたり、肯定してくれたり、それによって少し自信を持てました。森先生と話して良かったと思いました。これが事業化したら、他の人にもおすすめしたいです。とてもいい経験だし色々な話が出来る機会だったので。ただ、僕自身がすごい人見知りなので、はじめはすごく勇気がいるかもしれないです。そして、やはり1回は実際に会ってお話したいとは思いました。オンラインで顔を見ながら話せるし、チャットだからこそ言えることもあるんですけど。

森先生の感想

実際に会える機会が1回くらいあるといいなと思いました。オンラインで、月に1回でも徐々に打ち解けていく感じがあったので、2か月に3回とかに増やしてもいいと思いました。お話をする場所は、心理的な安全が確保できる場所を考えた方がいいですね。事業化したら、完全な1対1のプライベートな空間で、安心して何でも話せるようにするのが大事だと思います。

私は、「後藤先生は間違ってないと思うよ」って言ったんだけど、この 2 人の場で言ったところで、そこから先の力になれないことはジレンマではありました。私は、いろんな学校の若い先生の嘆きやお悩みを聞くのですが、長く学校にいる人の「今までこうだった」という価値観を前に、新しく来た若い先生は反論ができないし、諦めちゃうということがあります。だから、初任者指導などで学校に行った時は、そこの校長に「あの先生、がんばってるよ」って話すようにしています。だから『みん教のスクさぽ』も事業化して、サポータを募るなら、「べき論」を言ってくるような人ではなく、その人そのものが持っている良さを引き出すような伴走支援をしてくれる人だと心強くていいと思います。

後藤先生は、最初は元気がないのかなと思ったけれど、「子どもがこういう風に変わった」と言う時の先生の表情を見ると、ちょっと自信がついてきたのかなと思いました。「また何か言われるかな、じゃあ、やめとこう」ってなりそうな時に「やってみたら?」って言ったら、本当に「チャレンジしてみたんです!」って。それは私もサポートしていて楽しかったですね。

サポートパターン②近所に経験者がいない稀な事案について情報共有

- 北海道安平町立早来学園(義務教育学校)校長 網代健男先生〔令和6年度昇任校長〕

- サポーター:日高市立武蔵台小中学校長 秋馬信之先生

網代先生のご相談内容は、「小学校の文化、中学校の文化がそれぞれあり、ひとつになれない。そうではなく、ひとつの義務教育学校としてどうしたいか、先生方に考えてほしい。でも先生は小学校か中学校のそれぞれの経験しかないから、それが難しい」というものでした。道内に同じ規模の義務教育学校がなく、あっても多くは小さい小学校と中学校が一緒になって義務教育学校になったパターンが多いので、早来学園とは課題が一致しないとのこと。また、網代先生ご自身も初めて義務教育学校の校長を経験するので、同じ規模で同じ悩みがあれば情報共有してヒントを得たい、ということでした。

具体的に、掃除の仕方、スポーツフェスティバルの競技分け、遠足、卒業式と修了式、委員会活動、部活動などたくさんの事柄について、どのように学年を分けて実施しているかなど様々な情報交換がされました。『みん教のスクさぽ』のチャット機能も活用し、資料を添付し送り合って面談日以外にも研究を進めていきます。

「1~4年生、5~7年生、8~9年生が節目となるのに、なぜ6年生で区切るのか? それなら4年生で区切れば?」という考え方もあったり、「1~6年生と7~9年生でいいのでは?」という意見もあったり、正解のないマネジメントに網代先生は悩んでいます。そこで秋馬先生は「実際は、1~6年生と、7~9年生でもいいのではないでしょうか。その上で、6年生と7年生は密接に関係をもつようにしておく」と話し、網代先生の顔が少し緩みました。秋馬先生の学校がある日高市では、管理規則を変えてでも、6年生が終わる時に修了証書を作ることにしたといいます。これは「節目を祝ってあげたい」という気持ちが強かったからだそう。その代わり、式典には5年生と7年生も参加します。一方、掃除の時間は、縦割り。中学校だけだった時は掃除をさぼり気味の子が、低学年も一緒に掃除をするようになって、さぼらなくなったという効果もあったそうです。

同じような課題を持っていても、どう考え、先生方にどう伝えるかでその後の発展の仕方が変わってきます。どうやって声掛けをするか、校長として職員に普段よく使う言葉などもリストにして共有しました。

最後には、お互いの連絡先を交換し、この実証実験以降も交流を続けていこう! と意気投合。校長同士から、副校長や教頭、教諭、児童生徒会同士へと交流の幅を広げていきたい、とのことでした。

網代先生の感想

義務教育学校を作ることがゴールのような雰囲気がありました。設立されるまでは、自分たちも他の学校に相談していました。そして出来てしまったら聞かれる立場になりました。でも学校はできたらゴールではありません。設立した後どうやって経営していくのか、相談できる所が道内にはありませんでした。悩みを共有していただいただけでも十分だったにもかかわらず、実践資料もいただき、今後の見通しをもつことができました。 義務教育学校の校長という孤立感、孤独感から抜け出すことができました。今後も繋がって、もっと色々なアイデアを知りたいです。まだあまり事例がないし、書籍化されて販売している内容でもないので。

秋馬先生がいろんなメッセージや、全体に働きかけるような言葉として「ミッション」というワードをおっしゃっていました。私も先生一人一人に、本校の課題に対するミッションを伝えました。

行事は色々ありますが、特に入学式は真似したいと思いました。新1年生が入場する時には6年生が手を繋いでくる。そうすることで6年生には前期課程のリーダーだという意識が生まれると思います。9年生に頼っている部分があったので、もっと6年生に任せることも考えたいと思います。

小学校と中学校をくっつけただけにならないように、小学校と中学校が交わる利点や、「もう一つのやり方」というのを情報収集するために『みん教のスクさぽ』を使ってみたいと思います。北海道全域に広がってくれたらいいなと思います。

秋馬先生の感想

我々のやり方が正しいのか分からないし、他の地域の学校がどのような形で教育課程を組んでるのか、どういう悩みがあるのかなど、いろんな情報を知りたかったので、こちらとしても有意義な情報交換ができました。いろんな地域の方と交流して勉強したいなと思っています。

網代先生の学校で行っている6年生の「決意の集い」は面白いなと思いました。我々の学校は授業参観の時に後期課程に向けての決意表明をする場があったんですよ。ただ、それは学級という枠の中に閉じた発表だったので、それをもう少し広げて、体育館等に保護者や地域の方に集っていただき、後期課程に向けて決意を述べる場があっても面白いかな、と。やってみたいなと思いました。

やっぱり学校としての課題はミドルリーダーをいかに育てていくかということだと思います。若い先生方の考え方をどんどん吸収していかないと、立ち遅れてしまうなという危機感があります。網代先生との交流について、本校の先生方に伝えました。「先生方が作った義務教育学校の学校行事の提案資料を送らせてもらうよ」って。そうすれば先生方にとっても「我々が作った新たな取組を北海道の先生に!?」と、自負心がくすぐられるっていうか。先生方、喜んでました。

対面に勝るものはないと思うのですが、網代先生とは共通項がありますので、世間話も含めて、悩みや今後の課題、やりたいことなどをざっくばらんに話せたので、対面とほぼ同じような関わり合いができたかなと思っています。このご縁を大切にしたいと思います。

手ごたえと課題

手ごたえを感じたのは、オンラインでさまざまな知見を持つサポーターとつながる場をつくることによって、視点の転換による教育観の深化、対話を通じた気づきと自己肯定感の向上、孤立からの解放と専門的なつながりの構築、具体的な実践アイデアの共有、継続的な学び・つながりなどへの意欲などの点が見られたことです。

一方課題としては、人見知りで初めての人とコミュニケーションをとるのが苦手な場合、参加に勇気がいる点、また、首尾一貫オンラインでのサービスのため、できればリアルでも会いたいという点がありました。コミュニケーションに苦手意識を抱える教員ほどこのサービスを活用するニーズがあると考えられるため、そうした方が利用しやすく、また、オンラインであっても信頼構築を築きやすい設計を研究してゆきたいと考えています。

神奈川県横浜市本町小学校での現地支援の様子はこちらの記事をお読みください。

◾️「みんなの教育技術」スクールサポート事業・実証実験レポート<現地支援編>

今回の実証実験でサポーターを務めてくださった先生方

寳來 生志子

東海大学児童教育学部児童教育学科准教授。横浜市の公立小学校勤務の後、同市こども青少年局担当課長として幼保小連携や「スタートカリキュラム」推進を担う。その後、横浜市立池上小学校、恩田小学校校長として、「スタートカリキュラムのあり方」を全国に発信。幼児教育と小学校教育の接続を重視した教育(架け橋プログラム)にも深く携わる。令和 5 年より現職。 国立教育政策研究所「スタートカリキュラムスタートブック」「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム~スタートカリキュラム導入・実践の手引き~」「小学校学習指導要領(平成 29年告示)解説 生活編」の作成協力者。著書に、『育ちと学びを豊かにつなぐ 小学 1 年 スタートカリキュラム&活動アイディア』「実践/小学校生活科指導法」などがある。NHK E テレ「おばけの学校たんけんだん」「すたあと」の制作にも協力。

秋馬 信之

平成元年度採用。教科は音楽。

所沢中央中(6年)→毛呂山町立毛呂山中学校(8年)→日高市立高麗川中学校(9年)→県教育局西部教育事務所指導主事(2年)→日高市立武蔵台中学校教頭(1年と5ヶ月)→日高市立高萩北中学校長(3年と7ヶ月)→日高市教育委員会教育部参事(3年)→日高市立武蔵台中学校長(1年)→日高市立武蔵台小中学校長(2年)

○ビジョン

・みんなが笑顔になる学校づくり。学校にかかわる全ての人が笑顔になることを目指しています。

○ミッション

・学校を核として地域作り

・異年齢交流活動の推進

・社会に開かれた教育課程

○教育信条

ゆるぎない教育に対する「情熱」と「使命感」

※ 森万喜子先生については、以下の「EDIXステージ登壇者のご紹介」をご覧ください。

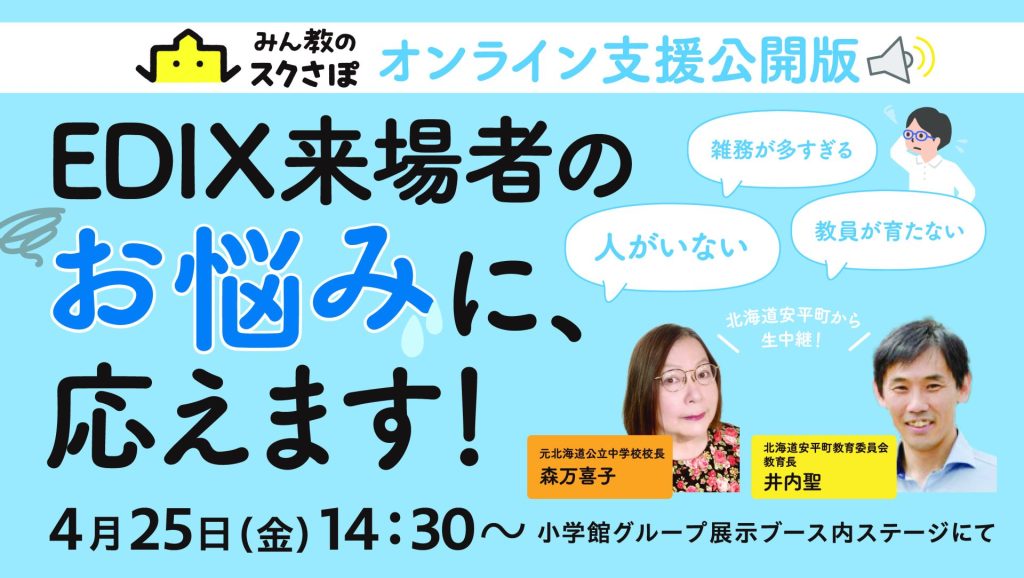

『みん教のスクさぽ』オンライン支援公開版

〜EDIX来場者のお悩みに、応えます!〜

学校教育や人材育成など教育のトレンドが集まる総合展示会「第16回EDIX東京」に小学館が出展します。小学館ブース内『みん教のスクさぽ』コーナーにて、この実証実験についての展示を行うほか、小学館ステージにて、『みん教のスクさぽ』オンライン支援のデモンストレーションを行います。実際に会場にいらした皆さまからお悩みを募集し、その中のいくつかにその場でお応えいたします。お応えするのは、元中学校校長の森万喜子先生と、安平町教育委員会教育長の井内聖さん。早来学園にいるお二人とオンラインで会場を繋ぐ予定です。ぜひ『みん教のスクさぽ』オンライン支援をご体験ください!

- セミナー日時 2025年4月25日(金)14:30~

- 展示日時 2025/4/23(水)~25(金)10:00~18:00 ※最終日のみ17時終了

- 場所 東京ビッグサイト 南展示棟(東京都江東区有明3-11-1)

※⼩学館グループは、ブース番号:25-28となります。 - アクセス りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

- 入場には来場登録(無料)が必要です。EDIX公式サイトをご確認ください。

セミナー登壇者のご紹介

元北海道公立中学校校長 森万喜子

北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉県千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を7年務めた後、2校で校長を務め、学校改革を進めた。「ブルドーザーまきこ」の異名をもつ。校長就任後、兵庫教育大学教職大学院教育政策リーダーコース修了。現在は、執筆活動や全国での講演の他、文部科学省学校DX戦略アドバイザー(2023~)、文部科学省CSマイスター(2024~)、青森県教育改革有識者会議副議長として活躍中。単著に『「子どもが主語」の学校へようこそ!』(教育開発研究所)がある。

北海道安平町教育委員会 教育長 井内聖

公立中学校教員を9年務め、幼児教育(私立学校法人)へ転身。幼稚園、保育園、子ども園の園長等を務める傍ら、子どもが育つ地域づくりやまちづくりに取り組む。全国から注目を浴びる安平町立早来学園開校に際しては、教育委員会に出向し、住民議論の段階から関わり、基本構想、基本設計に携わる。2024年5月より安平町教育長に就任。官民連携、公私連携の視点から0歳から18歳までの一貫した教育とまちづくりを進めている。

私たちはこの事業を通して、現代の教員が健康で自分らしく働ける環境づくりに貢献し、より豊かな教育の場づくりに寄与することを目指しています。

事業に興味を持っていただいた学校教育関係者の皆様へは、追って詳細資料を送らせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

「みん教のスクさぽ」準備室 m-sukusapo@shogakukan.co.jp

モニターの効果測定アンケートの結果はこちらのお知らせをご覧ください。

「みん教のスクさぽ」モニターアンケートの結果|成果と今後の方向性

取材・構成・文/「みん教のスクさぽ」準備室