残り2か月! 失敗しない「学年納め」の手順と方法完全ガイド

年度末のラスト2か月。今の学年の子供たちを気持ちよく次年度に送り出し、次の子供たちと出会う準備も行う、教師にとって仕事の量・質ともに濃い時期を確実に乗り切る『戦略』を、埼玉県公立小学校の紺野悟先生が伝授! 年度末の仕事をカテゴリーで捉えた「3つの重要ポイント」、学級じまいへ向けた2月〜3月の過ごし方「5つのポイント」、学級納め最終日の「3つのポイント」と「忘れ物ゼロ、余裕の時間割」まで、完全網羅のガイドです。これさえあれば大丈夫! 明日から計画的に実行して、飛ぶ鳥あとを濁さず、清々しい新年度スタートへつなげましょう。(ダウンロードして使えるワークシート付き)

執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟

目次

1.ラスト2か月、学年納めの準備を始めよう

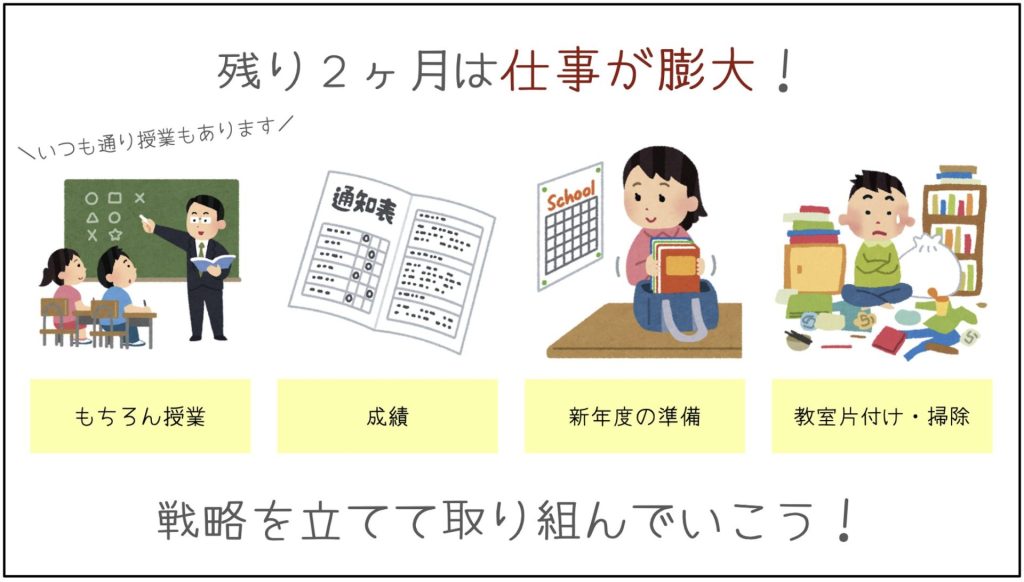

いよいよこの学年も残り2か月をきりました。年度末は、成績表の準備や事務仕事などの業務が膨大にあります。これらの業務と並行して、普段通り子供たちとの日々が続きます。さらに春休みは思っている以上に短く、数日しかありません。4月1日になると新年度の会議や準備が怒涛のように始まりますので、1日かけて教室の片付けをしたら、あっという間に終わってしまいます。慌ただしく新年度を迎えては、次に担任する子供たちとの出会いに向けての準備もリフレッシュも不十分になります。

このように、忙しい年度末から新年度にかけて我々教師は、確実に成績表を仕上げ、事務処理を遂行し、子供たちを心地よく次年度へ送り出し、次の子供たちと出会う準備も行うのです。思っている以上に膨大なタスクと高い到達を求められています。

しかし、きちんと戦略を立てて過ごしていけば、実はそんなに難しいことではありません。では、どのような戦略が必要なのでしょうか。これから解説していきます。

2.年度末に訪れる仕事たち…!

初めに、年度末になると必ずやってくる仕事にはどのようなものがあるのでしょう。先ほど少し触れましたが、具体的に紹介していきます。こうした記事を読んでいて、「あ、この仕事もしておくといいかも」ということに、筆者の私は何度も気づかされました。読者の皆さんにとって、そんな発見があると嬉しいです。

①授業・学級経営

1つ目は、《授業・学級経営》です。これは、4月から変わることなく毎日のようにあります。授業が始まれば机間指導をして取り組み具合を見てまわります。授業中は、子供たちの学習を承認し、的確な支援をします。テストを行えば、丸つけがあります。また、子供たち同士のトラブルがあれば、話を聞いて解決に導き、自信を失っている子がいれば勇気づけて、子供たちの中へ戻してあげます。いわば、私たちの本業です。子供たちと関わる仕事ですから、手を抜くわけにはいきません。

出来事が起きれば起きるほど、教師が気づけば気づくほど仕事が増えるように思うかもしれません。しかし、それは違います。気づけるからこそできる指導があります。子供たちには経験して学ぶことがたくさんあります。職員室で愚痴を言っている先生にはならず、最後までブレることなく関わっていきましょう。

②事務仕事

2つ目は、《事務仕事》です。年度末は、学級編制、来年度の提案の作成、年間指導計画の作成などパソコンに向かって行う仕事がたくさんあります。これらの仕事には期日があり、1つ終わる頃には、また1つと仕事が増えていくので、どんどんこなしていかないと仕事が膨大にたまっていきます。大変な場合、夜遅くなりすぎて、日々の授業にも影響を及ぼします。

教師の仕事は過酷だと言われていますが、教師側に要因があるとするなら、事務仕事を計画的に仕上げなかったツケが回り回って、遅くまで残業しているパターンを見かけます。全てがそうだとは思いませんが、子供たちが帰った後の勤務時間はわずかしかありませんので、順序よく行わないと、このような結末になりかねません。また、1人で完結する仕事だけではないので、部会や管理職との検討など計画的な仕事が求められます。

③教室の片付け・掃除

3つ目は、《教室の片付け・掃除》です。3月に子供たちとお別れをしてから片付け始めるのでは、来年度に間に合いません。最初に説明したように春休みは数日しかないからです。

学校は業者の方が掃除をしてくれるわけではありませんから、窓枠の上や黒板の後ろなど、普段は掃除しない箇所にほこりがたまっています。とくに、黒板の下の黒ずみや、ロッカーのほこりなどが残っているのを見かけます。そのまま次の先生に明け渡しても誰も何も言わないかもしれません。しかし、子供たちと一緒に掃除をして、使う前よりきれいにした教室を次に使う子供たちや先生へ明け渡す方が、使った後を片付けると言う意味で教育的だと思います。

また、掃除が終わっていなかったり、先生のものや掲示物がまだ残っていたりするような教室では、図工の作品などを返却し忘れたり、子供たちが忘れ物をしたりしやすいものです。そのことも、早めに片付け・掃除を始めたい理由です。

ぜひこれらの仕事を計画的に、早めにきっちり行っていきましょう。

では、2月から3月、そして最終日をどのように過ごしていくのか、私の取り組み方を例に紹介します。

3.学級納めへ向けた2月〜3月の過ごし方5つのポイント

【ポイント①】2月から教室の掃除・片付けを始めよう

教室を使ったのは、先生と子供たちみんなです。先生の私物の荷物も教育活動に使ったものです。みんなで掃除して、片付けをして、次の学年に向かっていきます。

まず、掃除当番に「日替わり」という役割を新設します。何をするのかは、その時々で違います。いわば「特別掃除枠」という意味です。

ある日は、壁についている黒ずみをスポンジで擦ります。ある日は、学級文庫を図書室に運びます。またある日は、パソコンラックの奥までほこりを取ります。このように、普段の掃除では行われていない掃除箇所を日替わりで指示を出して行ってもらいます。

子供たちの気づきに任せる場合は、普段の掃除は「下」しか掃除していないことがほとんどですので、「横」や「奥」を観点に掃除してもらうとよいでしょう。ちなみに教師は、高いところなど、子供たちではどうしてもできない箇所を、2か月間掃除することを子供たちと確認します。教師も学級の一員ですので、背中を見せる意味でも一生懸命掃除をしましょう。

また、片付けや掃除を通して、子供たちは、この学級が終わりに近づいていることを実感し始めます。

【ポイント②】計画的に返却、持ち帰りをしよう

学校で使った絵の具や習字セットなどの道具や、回収していたプリントなどは、すぐ返却することが理想ですが、成績をつける仕事のために一時保管している場合があります。2月以降、計画的に家に持ち帰らせるようにしましょう。ただし、子供たちが安全に持ち帰れる量は片手で収まる量です。ですから計画的に行わないと、体育着と上履きを持ち帰る金曜日に、図工の作品も持って帰らなければならず、両手がふさがって転んでけがをした……なんてことになってはいけません。そうならないよう、カレンダーに計画を書いていくことがオススメです。

12月の記事(※)で提案していますので、詳しくはそちらをご覧ください。

とくに、作品展に出品した作品の返却を忘れることが多いです。他にもこんなものが忘れられていることが多くあります。

- 引き出しの奥に詰まっているテスト

- 別の教室に一時保管した作品

- 雑巾を留めてある洗濯バサミ

- なぜか、預かっていた消しゴム

- ロッカーの上においてある辞書

- 机に貼ってあるネームカード

このように、忘れやすいものはたくさんあります。計画的に持ち帰れば忘れることは防げます。他にも「年度末忘れがちあるある」があれば、教えていただきたいです。

※「冬休みまであと一歩! 失敗しない12月の学級経営3つのポイント」では、子供たちと計画的に過ごすためのカレンダー活用のポイントを詳しく紹介しています。

【ポイント③】トラブル予防のセーフティーネットをもう一度張り直す

私はこの時期になると、必ず学級のみんなに語ることがあります。それは、学級にもう一度セーフティーネットを張り、安全が保たれた状態を整えることを目指すということです。以下はその語りを交えた学級通信の文面です。

【学級通信の例】

残り30日になりました。今日まで170日、この教室で過ごしてきました。「終わりよければすべてよし」という言葉があります。先生には、これが正しいと思う部分と、違うなあと思う部分があります。どちらも説明しますね。

正しいと思うところは、終わりを心地よく過ごすことができると「楽しかった」という思いが強くなります。もしも、この中でこのクラスで嫌な出来事があった(または多かった)人も嫌な思い出が増えないので、少なくとも悪いことではないでしょう。だから、終わりは大事です。

違うなあと思うところは、“終わりだけ”よければよいか?と言えば、それは違うと思うからです。終わりに向かって30日を過ごしたら最終日が来ます。最後の日だけ笑って終わることさえできれば、それ以外の日は喧嘩が絶えない、けが人が出る…のでもよいわけがありません。というか、絶対に笑えないと思います。

最終日に「1年間楽しかった」と言えるように、少なくとも「この30日間、悪くはなかった」と、みんなが言えるようにしたいなと思っています。そのために、もう一度、確認させてください。

1つ目は、気が緩む時期です。

気が緩むと適当になります。適当になると、「いつもしていた挨拶をしない」「人の話を聞かなくなる」「廊下を走る」などの行動が現れます。こうした行動は、「〇〇さんに挨拶を無視された」「話を遮られた」「廊下でぶつかってきてけがをした」という結果を生みます。無視されるとイラっとした気持ちの人が増殖します。そのイラっとした人が、別な人に「イラっと」をぶつけます。すると、イラっとした人がさらに増殖します。同じように話を聞いてもらえない、ぶつかられてけがをしたイライラも、同じように『イライラ増殖』の始まりです。

このように、「気の緩み、適当さ」が大きな事故へつながっていきます。実はこの時期は、今話したようなことが原因で起きる問題が多い時期です。あとちょっとだし…と誰しもが気が緩む時期なんですね。

2つ目は、「もう一歩先」を意識してみてください。

例えば、漢字50問テスト。前回50点なら、52点を目指してみましょう。なんとなくではなくて、必死に頑張ってみましょうよ。大きなことを目指せとは言いません。無理なことをやれとは言いません。50点から52点のような努力をしてみませんか? 「毎朝縄跳びし続けたら、あやとびが2回だったのが、5回できた!」程度のことです。一生懸命向き合うことができたら、きっと二重とびだってできるようになります。今はいろんなことがありすぎて、夢中に頑張ってみるって難しいことなのかもしれません。あと30日。何か1つだけ、努力してみませんか?

子供たちに向かってこのような通信を読み、「ヒヤリハット」を確認したり、問題が起きる構造を話したりします。こうすることで、子供たち自身に一歩踏み留まる観点を与えることができます。「あ、走ったら危ないや」と一瞬頭をよぎるような感じです。危険を察知できるようになります。

子供たちがついついやってしまうこと、たとえば口から出た一言が、いじめに発展したり、もめ事になったり、事故になったりするのですから、「危ないかも」「これやりすぎかも」と思える観点を育てることがとても重要です。こうした観点は、一度話したくらいでは何も変わりません。繰り返し、時期を見て、話してあげましょう。何か起きるより先に話しておくことで、未然に防げることはたくさんあるのです。

【ポイント④】学級納めに向けたイベントを企画しよう

〈その1〉カウントダウンカレンダー

卒業や進級までの「カウントダウンカレンダー」を作成する実践は、いろいろな教室で見かけます。私はカウントダウンしていく過程で節目の意識を高め、学び修める認識を養う効果が期待できると考えています。

カウントダウンカレンダーについて、私が勤務する学校の先生方に尋ねてみたところ、共通する項目は、「日付」「みんなへのメッセージ」「作者の名前」でした。

私はこの実践に、漢字の問題や計算問題を2問入れるようにしています。朝の会でみんなで問題を解きます。メッセージを伝えることを恥ずかしがったり、そうして学級全体にマイナス効果が生まれたりすることを危惧して、1年間の学習から問題を2問出すようになりました。

必要に応じてご利用いただけるようにデータを用意していますので、ご活用ください。

【テンプレートプレゼント】「カウントダウンカレンダー」は記事の最後でダウンロードできます。

〈その2〉お楽しみ会(お別れ会)を企画しよう

お楽しみ会に向けた準備を始めるなら、この時期から行っておくほうがよいでしょう。理由は2つあります。

1つ目は、準備に時間がかかるからです。

1つの活動を「学級会⇒役割分担⇒準備」というサイクルで行うためには、1か月程を要することもあります。ですが、子供たちは3月ごろになって、やっと終わりを意識し始め、「お別れ会をやりたい!」と言い出すかもしれません。子供の主体性を尊重して、それを待ってから動き出すのでは、どうしても実現できない可能性があります。ですから、子供たちが動き出せるようにそっと知恵を与えてあげましょう。

2つ目は、準備を通して徐々に終わりに向かう雰囲気が醸成されるからです。

お楽しみ会へ向けた準備は、新しい関わりが生まれたり、これまでの関係で問題解決したり、意見を出し合い合意形成を図ったりする、とても大事な時間です。その中で「最後だから」という条件のもとで活動を行います。この過程で生まれるドラマには、関わりによる温かさや学びが詰まっています。

お楽しみ会の例は、こちらの記事でも書いていますので参考にしてください。

〈その3〉学習活動に没入して取り組めるようにしよう

これまでたくさんの授業をしてきました。パソコンで制作したまとめのスライドや新聞など、いわゆる言語活動や成果物がたくさんあることでしょう。中には、ほとんど先生のフォローで書き上げられたもの、友達と協力し合って作り上げたものもあります。

そこで、この2月の時期は、それを個々の力でやり切る経験をさせてあげましょう。1人でこんなにできるようになったんだ!と実感することができますし、課題も発見できます。

フォローをしないというわけではありません。支援の必要な子に対しては、そっと後押しが必要です。ですが、子供たちに「自分の力でやり切れた!」と実感させてあげられるようなレベルで内容を吟味して授業を行いましょう。

例えば、3年生では国語科で「お気に入りの場所、教えます」という単元があります。話す・聞くの分野で学校の中の様々な部屋や場所を選び、お気に入りの理由を発表するという単元構成です。こういう単元で、友達の力を借りずに、自分の力でどこが良いか決定し、お気に入りの理由を言葉にします。先生は、個人で決定したり理由を書いたりするための支援をしていきます。自分でどこがいいか選ぶために、1人で学校を歩き回り、あえて誰ともしゃべらず考えを巡らせることも豊かな時間です。

こういう学習を一度くらい計画してみてはいかがでしょうか。

【ポイント⑤】所見は2月に書き終えて、3月に最終チェックをしよう

通知表の所見について、早い人は1月ごろから書き始めていることでしょうが、遅くても2月中には書き終えるようにしましょう。

まず、4月から1月の様子から、頑張っていたことや成長したところを文章にします。私の勤務する学校では、200文字程度となっていますので、だいたい2教科で書くようにします。国語、算数、理科、社会で100文字程度、図画工作、音楽、体育、家庭科、学級活動で100文字程度を目安に書きます。教科担任制の場合は、各教科で何人ずつ書くか学年で話し合っておくとよいでしょう。どの教科も「単元名」の学習では、書き出しをそろえると分担しても文章がつながらないことがないので、書きやすいです。

楽をして早く終わらせることを考えては本末転倒ですが、4月から10か月は一緒に過ごしているわけですので、所見に記入するに値する出来事は1つはあるはずです。

また、3月に管理職へ提出する前に、最終チェックを怠らないようにしましょう。時間が取れるなら、休み時間などで子供全員と面談して、今年頑張ったことやできるようになったこと、思い出に残っていることを聞きます。教師が所見に書いた内容と乖離がないか確認することができます。教師が子供たちを評価するものではありますが、子供たちの自己評価とあまりにも乖離があってはいけません。

こちらでダウンロードできる1年間の振り返りシートをPDFで用意しました。所見を書く際に困ったときのヒントになりますので、ご活用ください。

【テンプレートプレゼント】「一年間の振り返りシート」は記事の最後でダウンロードできます。

4.学級納め、最後の日

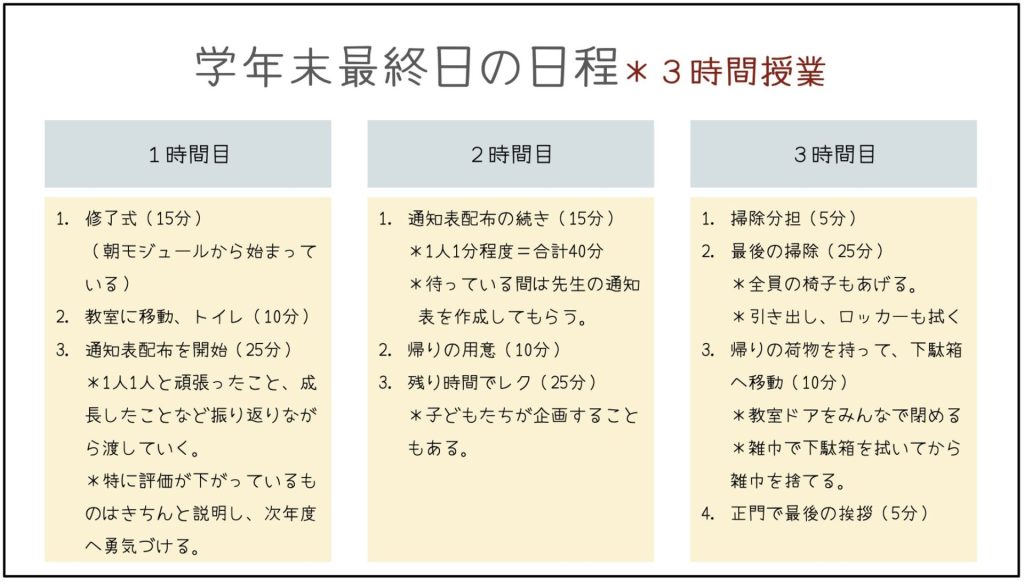

次の表が私の学級の最終日の日程です。

見てお分かりの通り、時間割の枠にとらわれずに1日を考えています。理由はいくつかあります。

まず、通知表を全員に配付することを済ませる必要があります。また、1時間目の途中まで体育館で修了式があります。長期休みの前ですから校長先生の話だけではなく、春休みの過ごし方や、表彰などもあり、時間が延長する可能性が高いので、前もって時間を設定してあります。

次に、教室に戻り、通知表を配付します。学校行事とやらなければならないことを先に済ませるのです。こうすることで心理的な余裕が生まれ、配り忘れるプリントなどが圧倒的に減ります。

3時間目には掃除を行います。1年間使った教室を最後の最後にみんなできれいにして、ゴミを落とすことなく、次の学年がすぐ使える状態にしてみんなでドアを閉めます。これにより、忘れ物がゼロになります。下校までまだ時間がありますし、確認しながら進めるからです。

ゆっくり下駄箱まで移動して、自分の雑巾で下駄箱も掃除します。ゴミ一つない下駄箱にして、昇降口から外に出ます。ここで時間が余れば校庭で少しレクをして時間を調整して下校、時間がちょうどよければそのままみんなで解散の挨拶をして下校します。

涙涙の別れにはなりませんが、下校時間ピッタリに、何よりも清々しく別れることができます。また、下校後に職員集会などが設定されている学校も多いと思います。こうしたことに遅れることなく向かうこともできます。

さて、こう考えると、2時間目に生まれる通知表配付と掃除の間の時間が学級で遊んだり、みんなで話したり、学級通信で別れのメッセージを伝えたりする時間になります。ただし、修了式や通知表配付の進捗状況によって時間が読めないので、いろいろやりたかったけど、できなかったということもあり得ます。

そこで、私は伝えたいメッセージやみんなで遊ぶ時間は2日前、3日前に行います。最終日は儀式、配付、清掃。これに絞ってシンプルに落ち着いて行う1日です。

《最終日のポイント①》

最終日は掃除で終わる! 逆算で設計する!

《最終日のポイント②》

やらなくてはならないことを先に行う!

《最終日のポイント③》

ダラダラせずに、気持ちよい別れをする!

5.終わりに

1年間の終わりをどのようにデザインするか?

これが今回のテーマですが、もっとよりよいもの、もっと成功する方法はたくさんあります。この記事では「失敗しない」が中心的なテーマですので、より多くの教師が「大成功はしないかもしれないけれど、少なくとも失敗しない考え方・方法」を提案しました。

ご自身の実践されている様々な取り組みと融合させて、素敵な1年間を納めてください。

今回ご紹介したテンプレート&ワークシートを共有します。

ダウンロードしてお使いください!

↓↓↓

執筆者:紺野悟(こんの・さとる)

埼玉の教育サークル clover 代表。イベントを数多く企画・運営し、価値ある教育情報を広めている。共著『全単元・全時間の流れが一目でわかる!社会科 6 年 365 日の板書型指導案』(明治図書出版)他多数。

イラスト/Remi ISHIZUKA

大好評! 紺野悟先生の『完全シリーズ』はこちらからご覧ください。

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《1時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《2時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《3時間目》

●先生のための失敗しない「1回目の授業参観」完全ガイド

●先生のための失敗しない「学級懇談会」完全ガイド

●山場の「魔の6月」を乗り越える!学級メンテナンスの手立て完全ガイド

●夏休み直前! 失敗しない1学期「学級納め」完全ガイド

●夏休み明け!2学期リスタートで失敗しない「事前準備」完全ガイド

●夏休み明け!失敗しない2学期リスタート「一日目」完全ガイド

●失敗しない!10月「折り返し地点」の学級経営完全ガイド

●冬休みまであと一歩! 失敗しない12月の学級経営3つのポイント

●冬休みに入ったら!3学期リスタートで失敗しない「年内準備」完全ガイド