「日本ギフテッド・2E学会」がついにキックオフ! 歴史的な1日に密着しました<後編>

文部科学省の「ギフテッド」支援事業の成果が発表され、ギフテッドの国際会議も日本で初めて開催された2024年は、「ギフテッド支援元年」と言えます。そんな年の締めくくりにふさわしいイベント「日本ギフテッド・2E学会キックオフ大会 (高知)」が、2024年12月1日、高知大学・朝倉キャンパス(高知県高知市)で開催されました。歴史的な1日に密着したレポートの後編をお届けします。

「日本ギフテッド・2E学会」がついにキックオフ!歴史的な1日に密着しました<前編> はこちら

この「日本ギフテッド・2E学会」キックオフ大会 in 高知 の映像記録(筒井勝彦監督・編集)の前編・後編を有料でご覧いただけます。さらなる詳細をお知りになりたい方は、ぜひご購入ください。

前編:https://kyoiku.sho.jp/movie/378478/

後編:https://kyoiku.sho.jp/movie/378480/

目次

ギフテッドからの学校改革に関する提言―当事者の視点も踏まえて―

このシンポジウムを主催したのは、千葉大学の石田祥代教授と中道圭人教授、京都教育大学の伊藤駿講師、東大病院こころの発達診療部の佐藤駿一先生の4名です。主催者の他に、リアルで登壇した当事者、会場とオンラインでつながった当事者を交え、会場ではディスカッションも行われました。

ギフテッド特性を持つ子どもの学校での姿―過ごし方,好きな授業形態,望む教師像―

中道教授は、ギフテッド特性を持つ子どもの学校での姿をアンケート(※)を通じて調査し、それを発表しました。

※ ギフテッドプロジェクト「sprinG」の活動を通して、参加者を募集しGoogleFormsを用いてのWEBアンケートを実施した(実施期間:2024年11月16日~26日)

アンケート内容の概要

対象となった子どもは小学生51名、中学生・高校生11名。小学生には「現在の状況」を、中学生・高校生には「小学校時のこと」を回想して、回答するよう求めた。主な質問項目は、以下。

「①基本属性」 「②好きなこと」 「③得意なこと」「④授業で時間が余った時の取決め・対処方略」

「⑤授業で好きな/苦手な時間・活動」「⑥先生がしてくれて嬉しかったこと」「⑦学校の休み時間の過ごし方」「⑧クラス・学校でしたことで嬉しかった・楽しかったこと」「⑨土日・長期休みの過ごし方」

アンケート結果の中から、興味深い項目を抜粋してご紹介します。

問 授業中、どのような対処方略を用いているのか?

対処方略を決めている子の中で多かった回答は、「自分で持ってきた本を読む」「先生が準備してくれたプリント等をする」などでした。

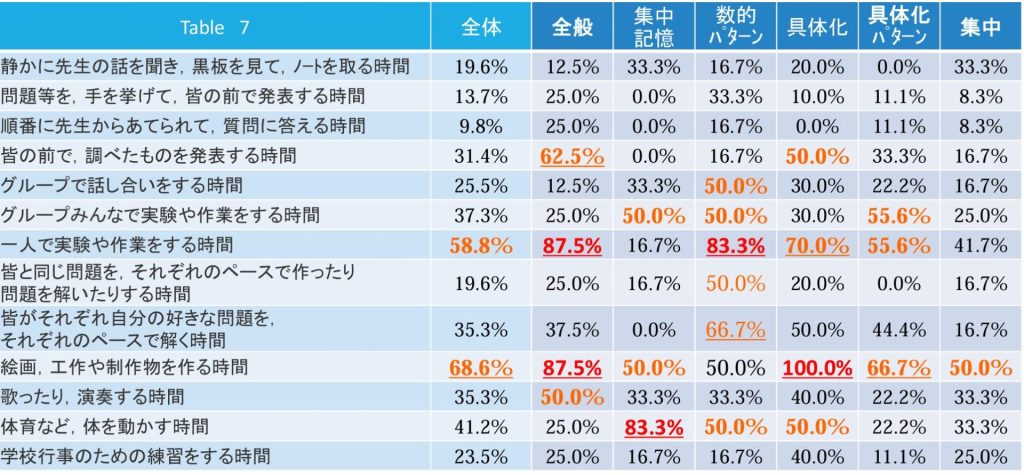

問 どのような授業形態・活動が好きか?

どのような授業形態・活動が好きか? という問いへの回答で多かったのは、「一人で実験や作業をする時間」「絵画、工作や制作物を作る時間」「体育など、身体を動かす時間」でした。

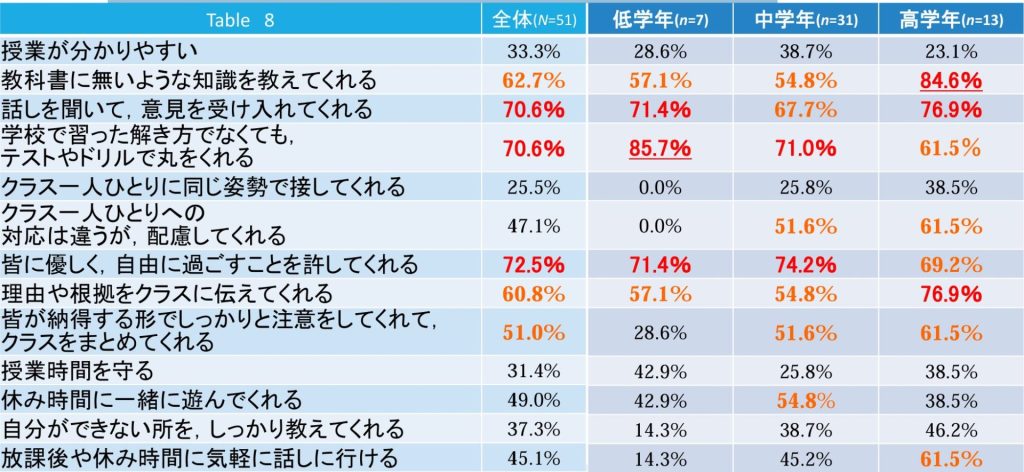

問:どのような担任教師を望んでいるのか?

どのような担任教師を望んでいるのか? で多かったのは、「教科書に無いような知識を教えてくれる」「話を聞いて、意見を受け入れてくれる」「学校で習った解き方でなくても、テストやドリルで丸をくれる」でした。

まとめ

調査の結果を受けて、中道教授は、ギフテッド特性を持つ子どもの学校での過ごし方、好きな授業形態、望む教師像について、大きく3つの見解を述べていました。

① ギフテッド特性を持つ子どもにとって、「授業での過ごし方」を決めることの必要性(それ以外の対応も大切であるという大前提の上で)

② クラス・子に沿った 「他者と協働した学び」「一般的な授業形態」 のベスト・バランス

③子供が教師に求めていることは、特別な(スペシャルな)教育なのではなく、基本的なことである。

当事者、臨床医の話

当事者たちも発表しました。高知まで赴き登壇した当事者、ズームで会場とつながって話をした当事者、2名の当事者が自分の言葉で、自分の置かれている状況について思うことや考えていることを話してくれました。会場からの「養護教諭です。保健室登校の経験があるということでしたが、どのような保健室が好ましいですか?」といった質問に、当事者が回答する場面もありました。

また、臨床でギフテッドの子供に出会うことも多いという東大病院こころの発達診療部の佐藤駿一先生からのお話もありました。

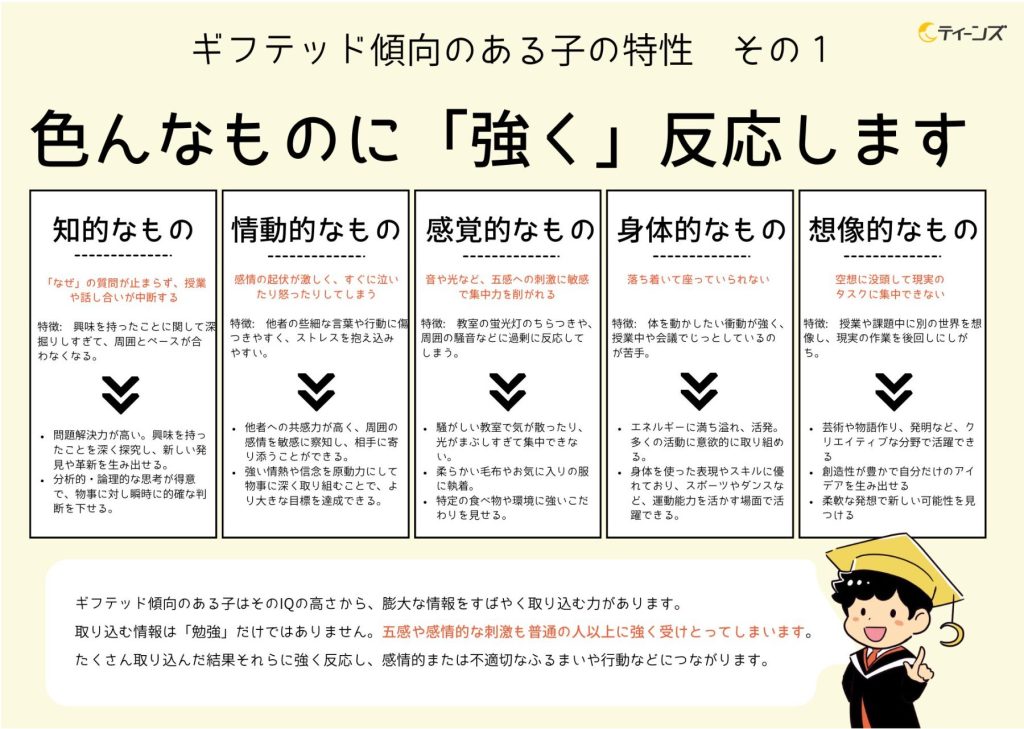

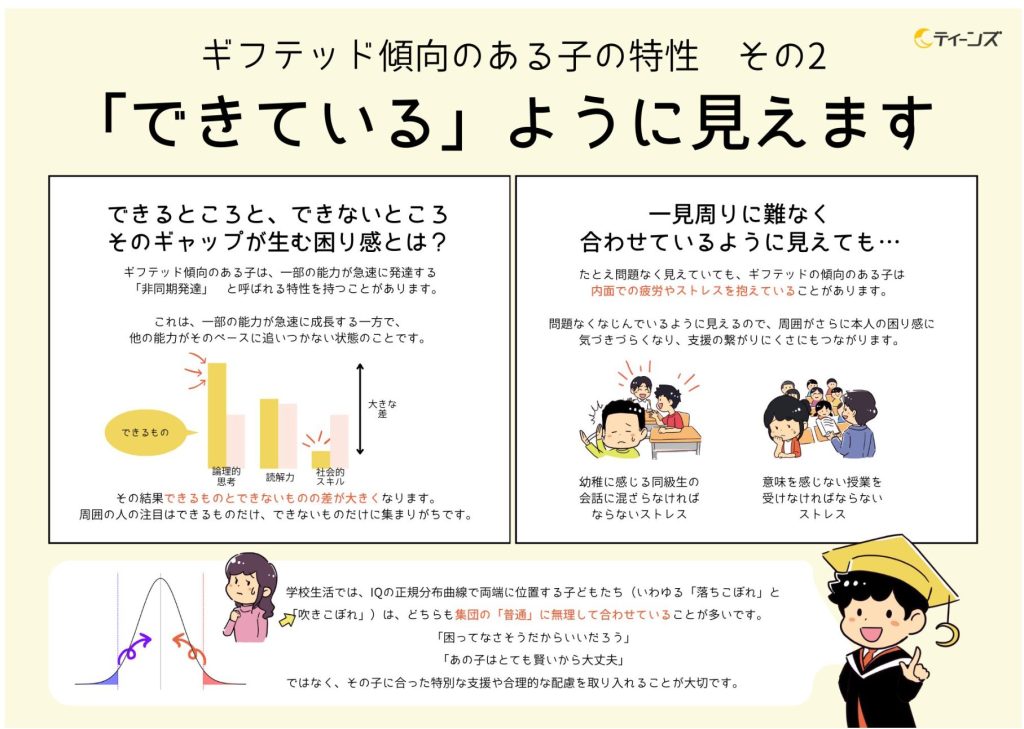

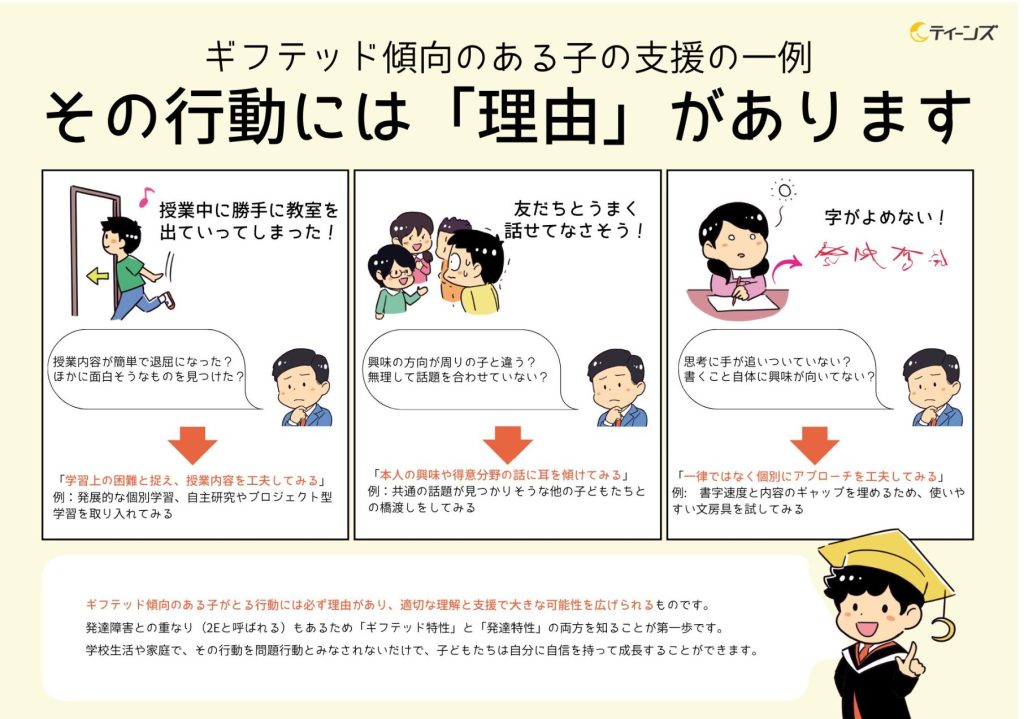

図表でわかる! ギフテッドの特性

千葉大チームがギフテッドの啓発活動の一環として作っているパンフレットの紹介もありました。パンフレットは、ティーンズのHPで見ることができます。

可愛らしいイラストが入った親しみやすい資料で、啓発活動が進みそうです。