思春期にさしかかった高学年。他者との適切な距離感がとれるようにしていこう!! 学級でできるソーシャルスキルトレーニング ~高学年編~

小学校において、最も繊細に子どもたちの内面性を考えなければいけないのが高学年だと言えます。成長のスピードが子どもによって大きく異なりますから、子どもたち同士の関わり合いにも当然、軋轢が生じやすくなると言えます。そこで今回は、高学年の子どもたちが、適切な距離感で他者と関わっていけるようなトレーニングについて紹介していきたいと思います。

【連載】ストレスフリーの教室をめざして #15

執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀

目次

1 高学年でソーシャルスキルトレーニングを行う際のポイント

小学校高学年の児童は、発達段階では「思春期前期」に差しかかっており、身体的・認知的・社会的・感情的に大きな変化を経験します。また、「自分とは何者か」「自分は周りからどう見られているか」ということを客観的な情報から相対的に理解するようになります。客観的な情報とは、例えば鏡に映る自分の容姿、友達とのかかわりの中で言われたひとこと、自分と他者を共通の測度で比較する経験(テストの点数など)などが挙げられます。

こうした発達の過程では、時に情緒が不安定になる場合があります。例えば身体的変化に伴いホルモンバランスが乱れることによる気分の急激な変化やイライラ、社会性の発達による他者視点の獲得によりこれまでは気にならなかったことが気になりストレスや不安を感じる、などがあります。

先生が難しさを感じる原因のひとつに、「発達の段階は子どもによって異なる」ということが挙げられます。成長のスピードは一人一人ちがいます。Aさんにとっては何気ないひとことが、Bさんにとってはとても大きなひとことになる場合があるのです。先生は、こうした十人十色の発達の段階を見極め、教室が全員にとって安全・安心な環境になるように整えるという仕事を、「児童理解」「学級経営」という名のもとに日々実践しているのです。決して、容易なことではありません。

さて、こうしたことを踏まえ今回は、「ちょうどいい距離の取り方」「トラブルを解決する方法」という2つのプログラムを選びました。「ちょうどいい距離の取り方」は、多様な他者と関わるスキルを身に付けてほしいという想いからです。高学年では中学年期で形成された小集団がそのまま継続され、何をするにもいつも同じメンバー(トイレに行くにも)ということが少なくありません。そのこと自体は決して悪いことではありませんが、対人関係スキルという観点では「だれとでもある程度適切な距離をつくることができる」という力が必要になります。「トラブルを解決する方法」は、学級で起きるトラブルを、自分たちで解決することができる力を身に付けてほしいという想いからです。トラブルが全くない教室などありえませんし、それは社会に出ても同じです。であるならば、トラブルが起こることを前提として、どうすればそのトラブルを解決できるのか、という自治的なスキルを身に付けてほしいのです。

2 指導プログラム①

⑴ プログラム名

「ちょうどいい距離の取り方」

⑵ ねらい

多様な他者との適切な距離の取り方を身に付ける。

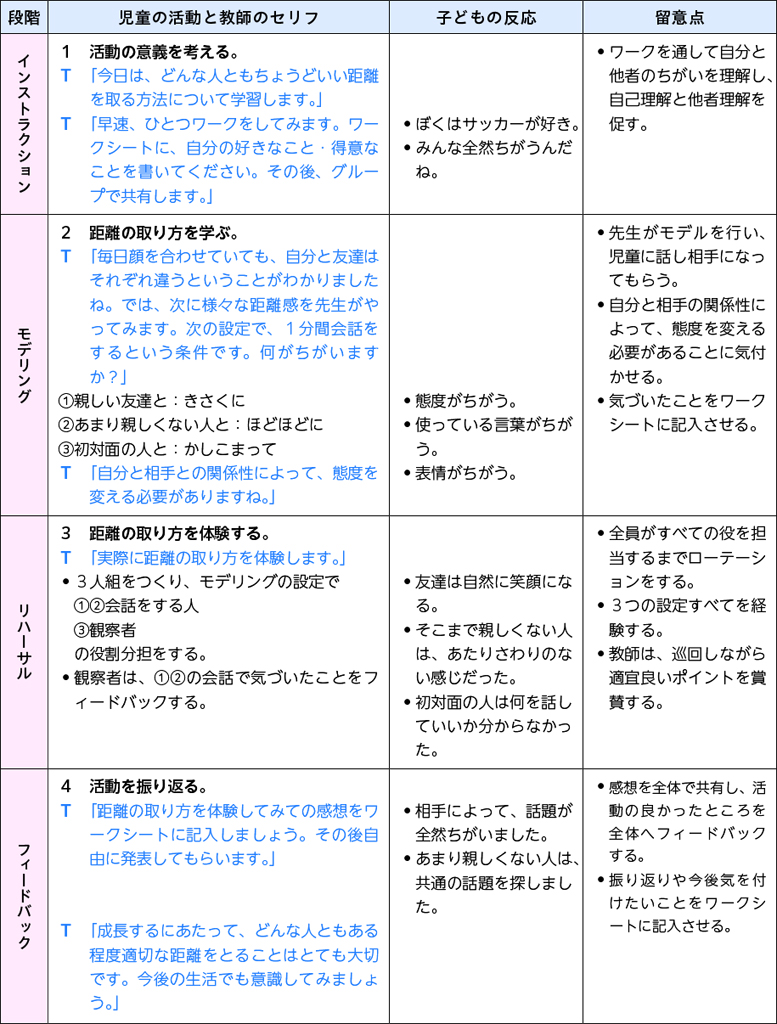

⑶ 指導の実際

(※T:教師のセリフ)

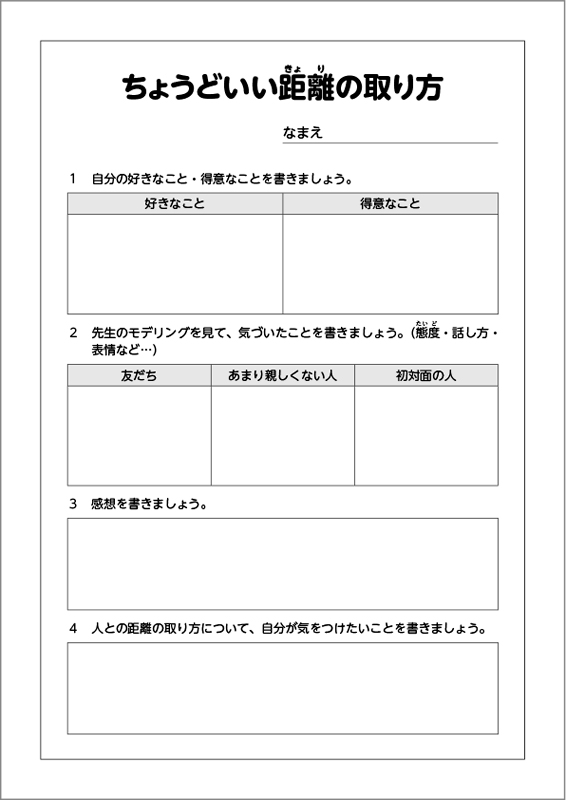

⑷ ワークシート「ちょうどいい距離の取り方」