【校内研アップデート#02】校内研究を自分事に変える「グループ研究」のすすめ

従来の固定観念を覆す新しい校内研究会「北フェス」で話題となった埼玉県公立小学校の花岡隼佑先生が、教師全員が笑顔になれる楽しい校内研のあり方を提案します。フラットな対話と自発的な参加を重視した実践的なアイデアを、若手からベテランまですべての教師向けにわかりやすく解説します。

執筆/埼玉県公立小学校教諭・花岡隼佑

目次

校内研究を「自分事」に変える“グループ研究”のすすめ

埼玉県の公立小学校で勤務している花岡隼佑(はなおか・しゅんすけ)です。

さて、連載2回目となった今回のテーマは、「校内研究を自分事に変える“グループ研究”」です。

「え……自分の学校で行っている研究なのに、自分事じゃないことなんてあるの?」

そんな疑問を抱いた方もいると思います。その気持ち、よーくわかります。実は、この問いにこそ、昨今の校内研究の課題がびっしり詰まっているのです。

Before:全員同じの『一律一斉型研究』

はじめに、一般的な学校で行われる初年度の校内研究の流れをまとめます。

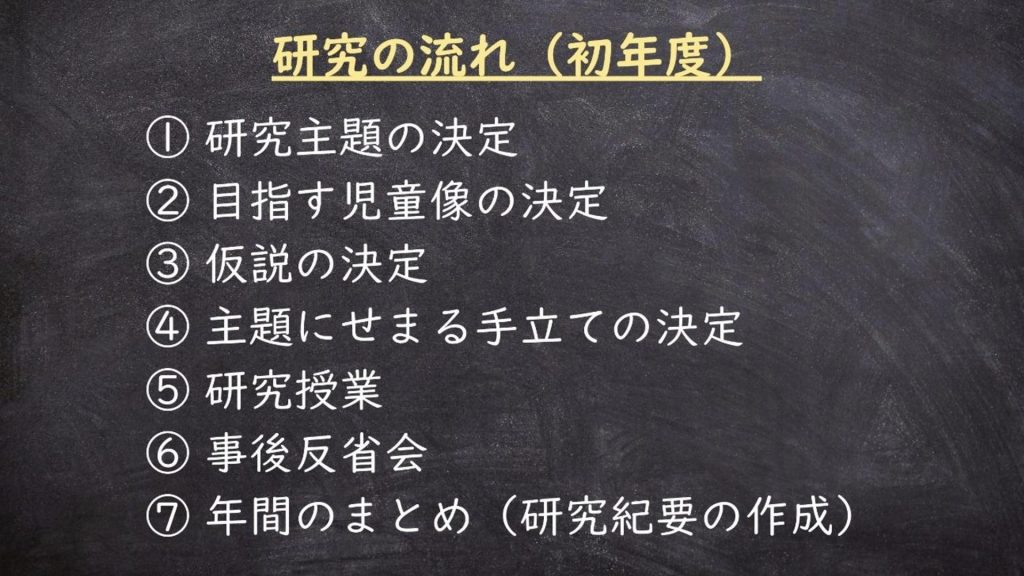

研究の流れ(初年度)

①研究主題の決定

②目指す児童像の決定

③仮説の決定

④主題にせまる手だての決定

⑤研究授業

⑥事後反省会

⑦年間のまとめ(研究紀要の作成)

多少の前後はあると思いますが、基本的にはこのような流れで進んでいくと思います。

さて、研究の方向性を決定づける上で超重要事項である①〜④(研究主題〜手立て)ですが、皆さんの学校ではどのようなプロセスを経て決定しているでしょうか。

「もちろん職員全員で行う研究だから、全員で話し合って決めています!」

と言いたいところだと思いますが、実情は研究推進委員会(以下、研推)に所属する一部の職員で決定することが多いのではないでしょうか。場合によっては、管理職の一存で決まるところもあるようですが……。

奇跡的に職員全員で話し合いをしました、という学校であっても、初任からベテランまで、専科も養護教諭も含めた全ての職員が平等に考えを述べるプロセスを経て決まった学校は、ごく稀のように感じます。

そうはいっても、①〜④の全てを学級会のような会議で決めるのは、時間確保の観点から現実的ではありません。ですが、研究の全てが“誰かが決めたもの”である限り、たとえ自校で行うと言えど研究を自分事として捉えることは困難を極めます。それは、結果的に「主任とその周りの先生だけ」が頑張るというモチベーションギャップへとつながるのです。

①〜③は研究の根幹となるため、学校の実態を冷静に見極めて決定する必要があります。そのため、研推をはじめとした代表者間でアウトラインを作るというのは致し方がない部分もあります(ただ、そこに至るまでに職員の思いを吸い上げる必要性はあります)。

しかし、④の「主題にせまるための手立て」はどうでしょう。

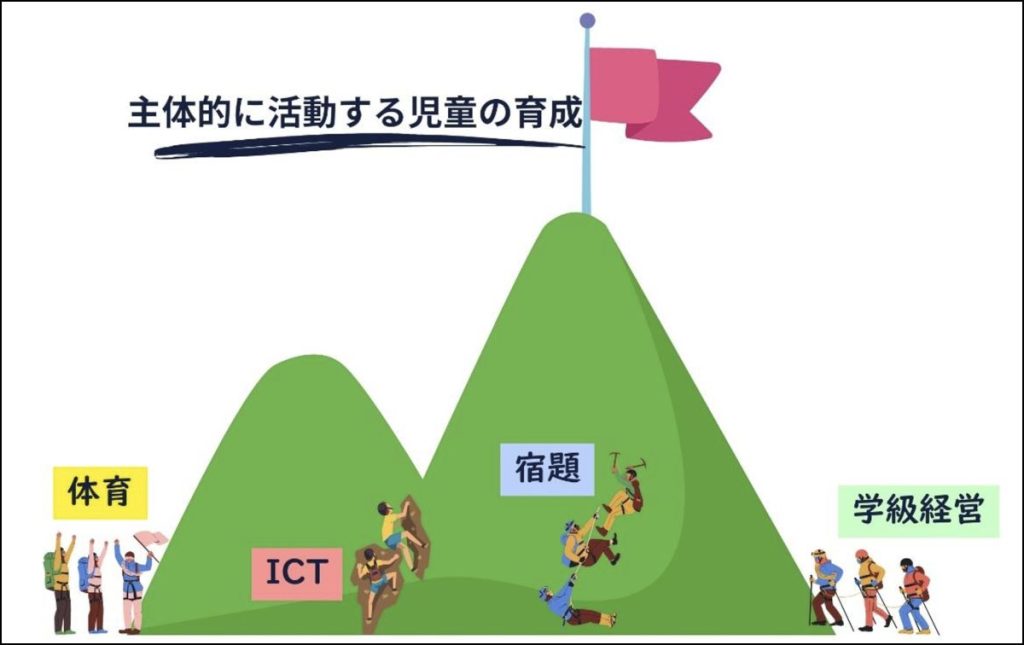

仮に、研究が「登山」、山頂が「研究主題」だとすると、そこに至るまでの道のりは1つでしょうか? 主題が仮に「主体的に活動する児童の育成」であれば、「体育」といった教科指導ルートからでも到達できるかもしれませんし、「ICT」といったツール活用からでも到達できるかもしれません。もしくは、宿題や学級経営といった授業外のルートでもオッケーかもしれません。

つまり、行き先が明確であれば、そこに至るまでのルート=手立て(手段)は複数あってもよいはずなのです。研究の手立ては、職員の多様な考えを唯一反映しやすいものです。そして、研究を自分事にするための最大のポイントでもあります。

しかし、これまで主流だったのは「みなさん、全校で学級活動を充実させていきましょう! ◯◯小の学級会スタンダードを作りましたよ!」という一律一斉型の研究スタイルでした。同じ歩調で研究を進めることができる一方で、専科や養護教諭はこの時点で研究が自分事ではなくなります。だって、自分が直接担当しない教科・領域が研究の真ん中に置かれるわけですから……。

そこで提案したいのが、④の「主題にせまるための手立て」だけでも自分の興味関心に基づいて選んでもらいましょう!という理念のもとで行っている「グループ研究」です。