そもそも学習指導要領とは? その法的根拠について~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第20回は「学習指導要領の法的根拠」について。学校教育に欠かせない学習指導要領は、時代によってその位置づけが変わってきました。その歴史も振り返ります。

執筆/小野 まどか(植草学園大学発達教育学部講師)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#20

目次

学校教育法に基づく

学習指導要領は、各学校の教育課程編成や教科書作成の上で重要な基準であり、学校現場にとっては必要不可欠な存在といえます。しかしながら、時としてその学習指導要領によってデメリットが生じることもあります。特に、2020年3月以降の新型コロナウイルス感染拡大により、長期休校や学級閉鎖等が相次ぎ、学習指導要領の示す授業時数の確保や増加した教育内容を扱うために夏休みを短縮した学校もあります。このように学習指導要領が学校の自由な教育活動の足枷となる場合があり、学習指導要領がどのようにあるべきかについて議論していく必要があります。そこで、ここでは学習指導要領のあり方に関わる、法的根拠について解説していきます。

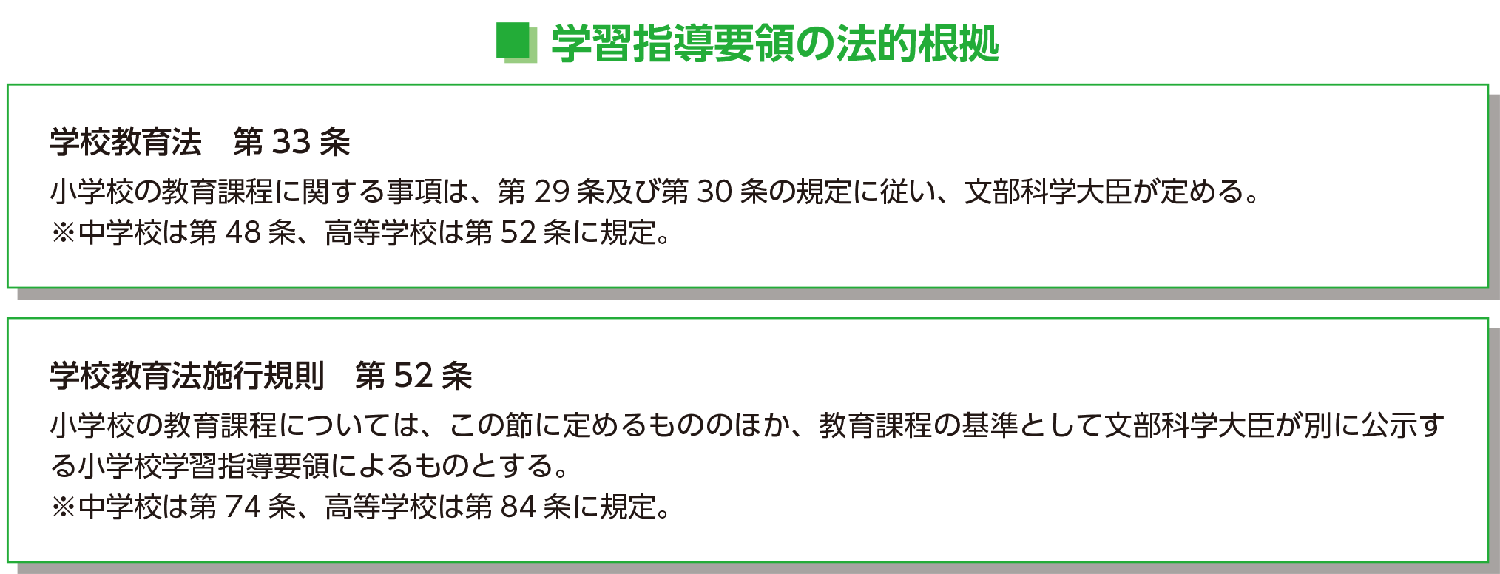

学習指導要領の法的根拠は、学校教育法および同法施行規則の条文に基づいています。小学校の場合には、学校教育法第33条において「小学校の教育課程に関する事項は、第29条及び第30条の規定に従い、文部科学大臣が定める」ことを示しており、小学校の教育目的(第29条)と教育目標(第30条)に基づき、文部科学大臣が「教育課程に関する事項」を定めることが示されています。

さらに、この「教育課程に関する事項」について、学校教育法施行規則第52条では「小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする」ことを示しています。この条文は「第2節 教育課程」に規定されている第50条から第58条までの中の一つであり、小学校において編成される教科・領域(第50条)や総授業時数(第51条)が定められています。その上で、教育課程の基準として小学校学習指導要領が公示されることを示しています。