【教科書編集者インタビュー】生活科の教科書に込めた工夫とメッセージ – 東京書籍『新編 新しい生活』

学校で毎日使う教科書。その制作の裏側には、教科書会社のきめ細やかな配慮と、現場を想っての工夫がたくさん込められています。今回は生活科の教科書『新編 新しい生活』を作っている東京書籍の編集部のみなさんのインタビューをお届けします。ページの隅々まで、先生にもぜひ知っていただきたい情報が盛りだくさん。ぜひ新たな視点で教科書を開いてみてください。

目次

「全国どこでも使えるように」——生活科の学習の質が向上する教科書づくり

——本日は、先生方が授業で使う生活科の教科書制作の知られざる裏側を教えていただき、また現場の先生が“知って得する”情報を教えていただければと思います。

村上 私は20年近く生活科の教科書を担当していますが、携わり始めた頃は、まだ生活科の授業で教科書が使われないことも多かったのです。“子供たちの思いや願いを実現する”という主目的があることから、“教科書を使わなくてもできる授業”という風潮がありました。

ですが、最近は教科書が授業で使いやすい形になったことや、若い先生も増えたことから、教科書を使う先生が格段に増えました。「教科書があることで、生活科の学習の質が向上する」という感覚が広まった背景もあるのかもしれません。

生活科の実態把握のために全国の学校へ視察に行くのですが、私たちがご提案した内容、例えば見本のおもちゃとか(下図)を、子供たちが実際につくったり使ったりしていただいている姿を見ると、やはり嬉しいですし、やりがいを感じます!

村上 長野や新潟など、地域によっては、生きものを育てるときに一般的な昆虫などではなく、ヤギやヒツジなどを育てていたりして、それぞれの地域性が感じられるのも、生活科の面白いところです。「まちたんけん」では、周りに商店がない地域の学校もあれば、逆に繁華街のど真ん中というところもあります。

様々な地域のことを考えて、できるだけ全国どこでも使えるようにするというのは、私たちが頭を悩ませるところでもあります。例えば、虫の種類とか、植物の種類も、できるだけ多くの地域で汎用性の高いものを選んで取り上げつつ、それ以外のところでも使えるように考えてつくっています。

評価のしやすさにも配慮。「3つのマーク」で育成する資質・能力をわかりやすく提示

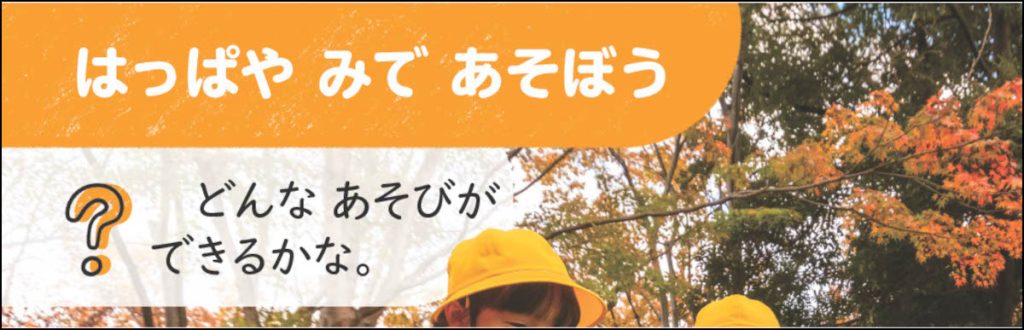

菊池 生活科は「気付き」を大切にする教科です。ですから、子供がいろんなものを見付けるための工夫、授業の中でこれまでの経験と結びつけたり、気付きの質を高めたりするための工夫をしています。

現場の先生方は、生活科の教科書を単元の導入部分で使っていただくことが多いようですね。例えば、夏の単元の導入で「夏といえばどんなことを思い浮かべる?」と先生が問いかけをするとします。すると、子供たちからは、教科書に載っているバッタの写真を見て、バッタ以外にも、カマキリやトンボなどの生きものや、暑さなどの諸感覚といった、たくさんの気付きが出てくるはずですよね。

そのように、気付きの元となるようなネタを教科書に散りばめて、先生が授業の最初の導入で、子供たちの活動への思いを広げるところで使っていただければ、と思っています。そのための題材の例、資料などを、紙面だけでなくデジタルも含めていろいろとご用意しています。

算数などは積み上げ学習ですから、学ぶ順番もある程度決まっていますが、生活科はそうではありません。自由なのです。「遊び」的な部分が重要視されていて、進める順番も、工夫の仕方も、深め方も、気付くポイントも、子供によって違っていいんです。

ですが、ただ自由なだけで「活動あって学びなし」と言われてしまうようでは困るのです。

ですから、今回の教科書から変えている点としては、その小単元で主に育成する資質・能力は3観点のどれかを想定し、ページ左上の本文横に『!』『?』『♡』のマークをつけています。

これを参考に、どんな力を育成したいのかを意識しながら授業を展開していただければと思います。必ずしもこのマークの観点でないといけないわけではありませんが、それを主とする観点として、意識をしていただければ、とご提案しています。そしてマーク以外の資質・能力も、ある程度想定して提示するようにしています。

《資質・能力》3つの柱を踏まえた評価の3観点

「知識・技能」・・・『!』びっくりマーク

「思考・判断・表現」・・・『?』はてなマーク

「主体的に学習に取り組む態度」・・・『♡』ハートマーク

菊池 また、先生が一番困っていらっしゃるのが、評価の部分ですね。活動をして、どのように見取るのか。今お話ししたマークの提示もそのための工夫ですが、子供たちがどんな活動をして、最終的にはどんな姿を目指すのかを例示させていただいています。下巻になると、より具体的に「対話」を通して思考を促し、気付きの質を高める「学びを深める」姿も例示したりもしていますので、参考にしていただければうれしいです。

村上 とはいえ、私たちは教師ではありませんから、編集委員の先生に細かいところまでお話を聞き、検討していただいています。“このような力を育てたい”という学習指導要領にある目標や内容と現場のリアルとの間を探り、改訂のたびに現場のフィードバックを得ながら、より実践しやすく、資質・能力の育成が可能になる内容に、うまく着地するところを見付けていくことを心がけています。