小学校卒業までのカウントダウン~スケジュール管理とプロジェクト作成

卒業まで2か月あまりとなった1月。まさに今、卒業までの見通しをもち、タイムスケジュール管理を意識していくことが求められます。今から何を準備して、カウントダウンしていったら感動的な卒業式を迎えることができるのか。そのビジョンと実践例を取り上げます。

執筆/埼玉県東松山市立総合教育センター所長・稲垣孝章

目次

卒業式の成功は事前準備にあり

心に残る感動的な卒業式にするために

感動の卒業式の基盤は、事前準備にあります。

学校として、学年として、また担任としてどのような理念で卒業式に臨むかによって具体的な実践が異なり、事前準備も変わってきます。

学校行事における儀式的行事としての特質を踏まえ可能な限り子供の思いや願いを生かすために、具体的な事前準備の計画を立案することが求められます。

まずは、適切な子供の実態把握を基盤として卒業式に向けたビジョンを構想する必要があります。次の資料は、ある小学校の6年生を対象に、年明けの1月に行った意識調査の結果です。

【中学校生活についての期待と不安】

・期待だけをもっている…………………… 0%

・不安だけをもっている……………………13%

・両方あるが期待の方が大きい……………25%

・両方あるが不安の方が大きい……………62%

この結果からもわかるように、卒業前の子供たちは期待に心を弾ませるだけではなく、不安を抱く傾向にあります。

ゆえに、その不安を少しでも解消し、中学校進学に向けての期待が大きく膨らむような指導を構想しながら、感動の卒業式に向けた約50日を充実した日々としていくように努める必要があります。

卒業までの明確なビジョンの設定を

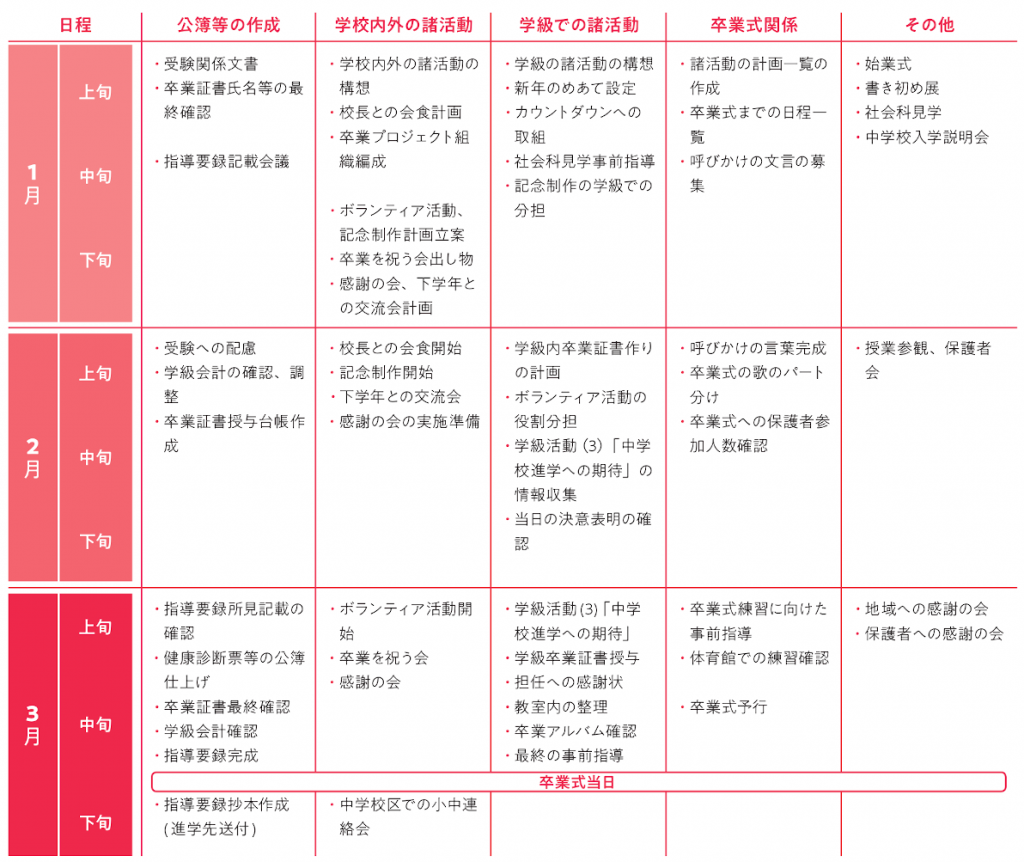

1月に入ると、1年間のまとめとしての行事や卒業に向けて様々な活動が展開されます。居住区の中学校入学説明会(私立中学校等の受験)、最後の授業参観、クラブ発表会などの行事が考えられます。

また、一般的に児童会活動として全校を対象として実施されることの多い「卒業を祝う会(6年生を送る会)」や地域の方を迎えての「感謝の会」等の行事を実施する学校もあります。これらの学校としての行事を含めて、学年として、また学級担任として、卒業に向けた明確なビジョンをもってタイムスケジュールを管理していくことが求められます。

卒業に向けたタイムスケジュールの例

充実した教育指導を行うために創造的な活動を

三学期…3か月といっても、実質的な登校日は50日程度となります。まさに、ビジョンに基づいた計画的な教育指導が求められます。しかし、学級担任としての学級事務は、児童指導要録等の必ず仕上げなければならない公文書の作成だけではありません。多岐にわたる事務内容ではありますが、先を見通し計画的に仕事を進めて、子供たちのために創造的な活動を展開したいものです。

具体的には、学級担任の思いを表現する活動として、次のような実践が行われています。

・卒業に向けて、一人ひとりに学級担任から「メッセージカード」を作成して手渡す実践。

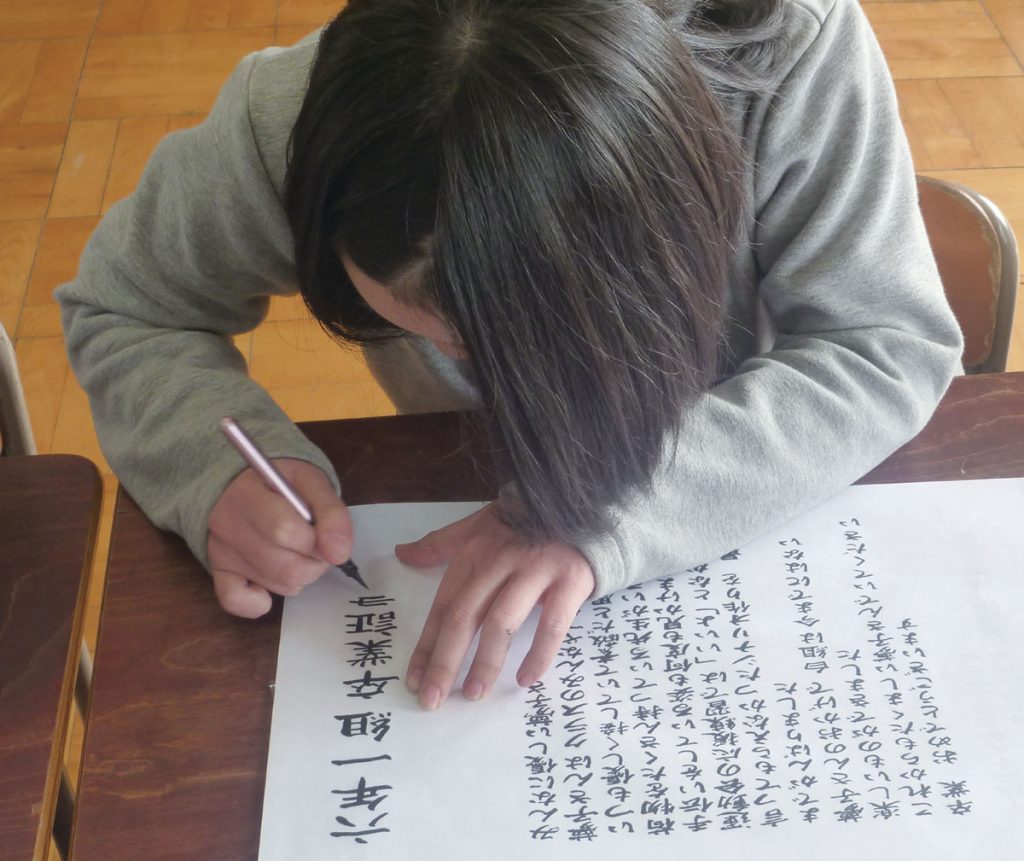

・一人ひとりの努力を記した「学級担任としての卒業証書」を作成する実践。

・子供同士で互いのよさを認め合う「友達からの卒業証書」を作成する実践。

これらの実践は、行わなければならないものではありません。しかし、公文書等の事務仕事に追われてしまうようでは、このような創造的な実践に取り組むことは困難です。計画的な事務処理ができてこそ、教育指導も充実してくるものです。やらなければならないこと、子供のために実践したいことを明確にして、計画的な事務処理を行っていきたいものです。

*呼びかけの言葉は、教師だけで決めることなく、子供たちの思いや願いを生かすようにします*

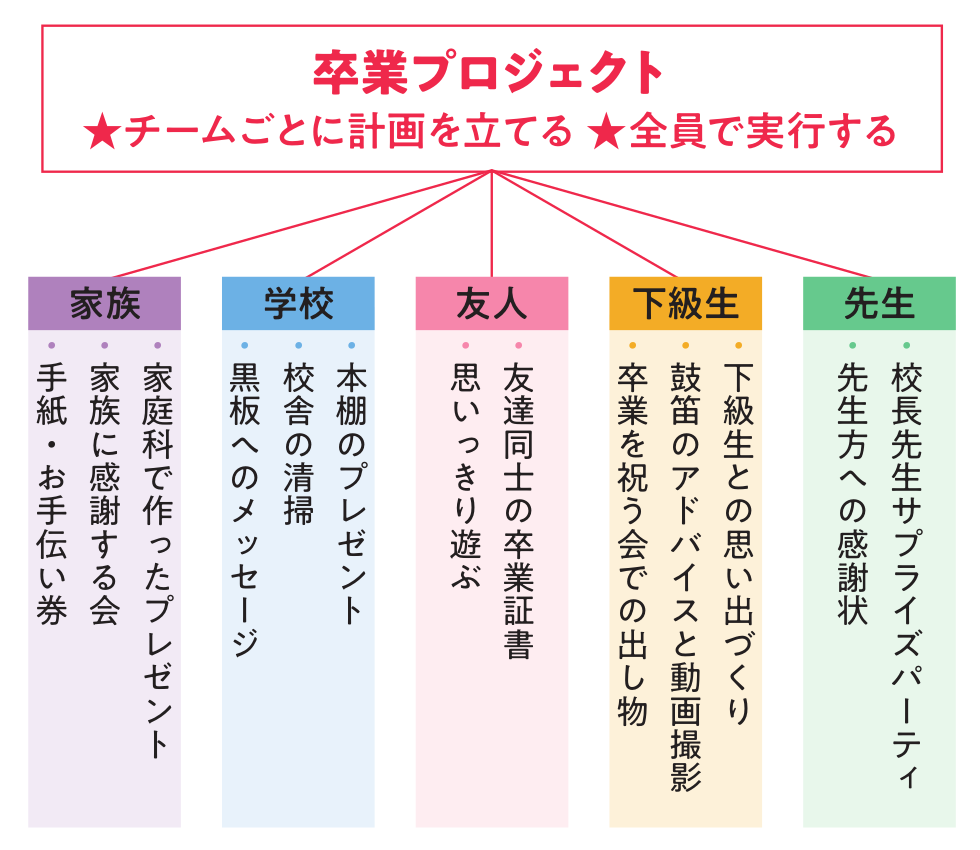

学年としての「卒業プロジェクト」の取組

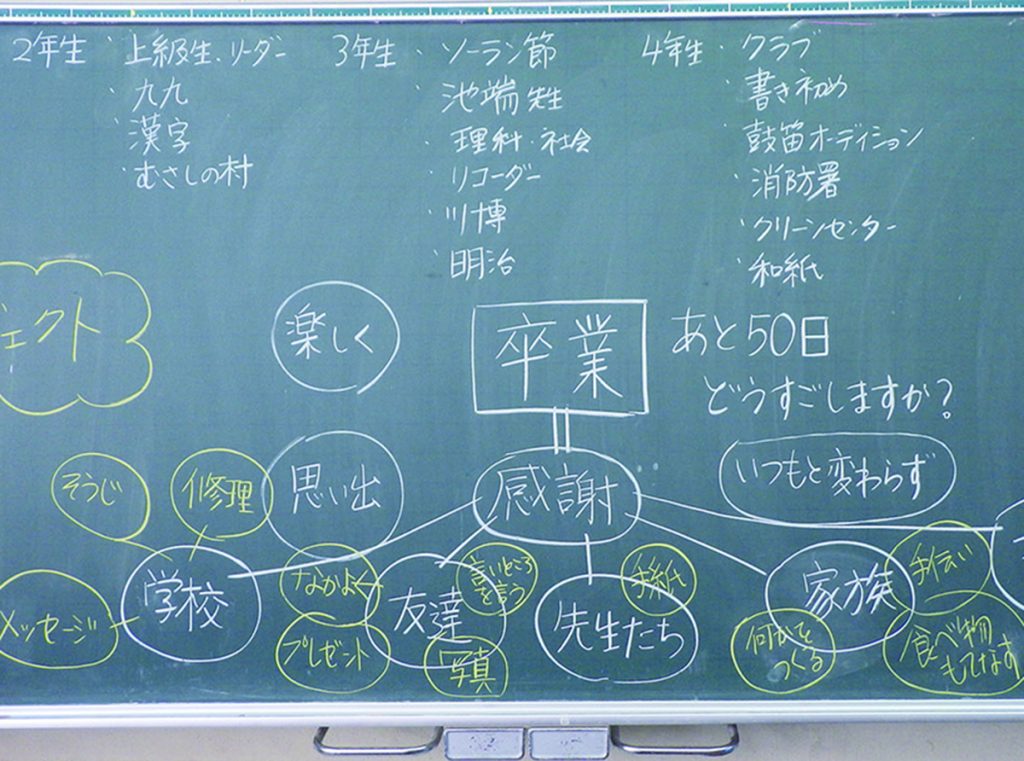

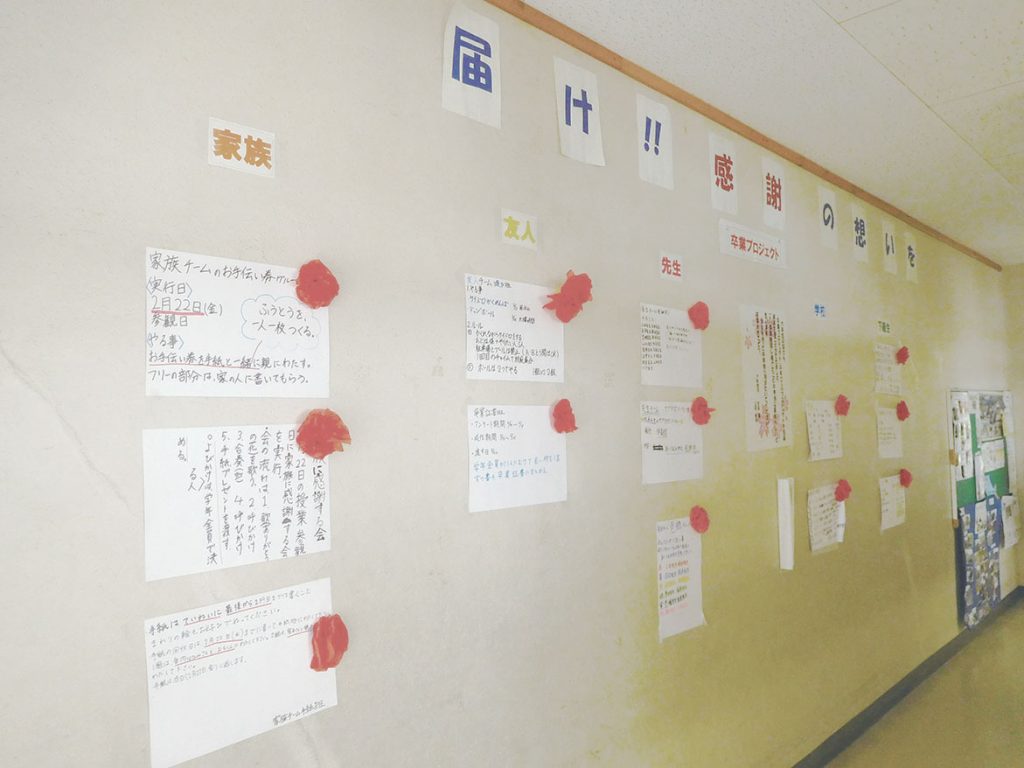

卒業テーマ「届け 感謝の思いを…」

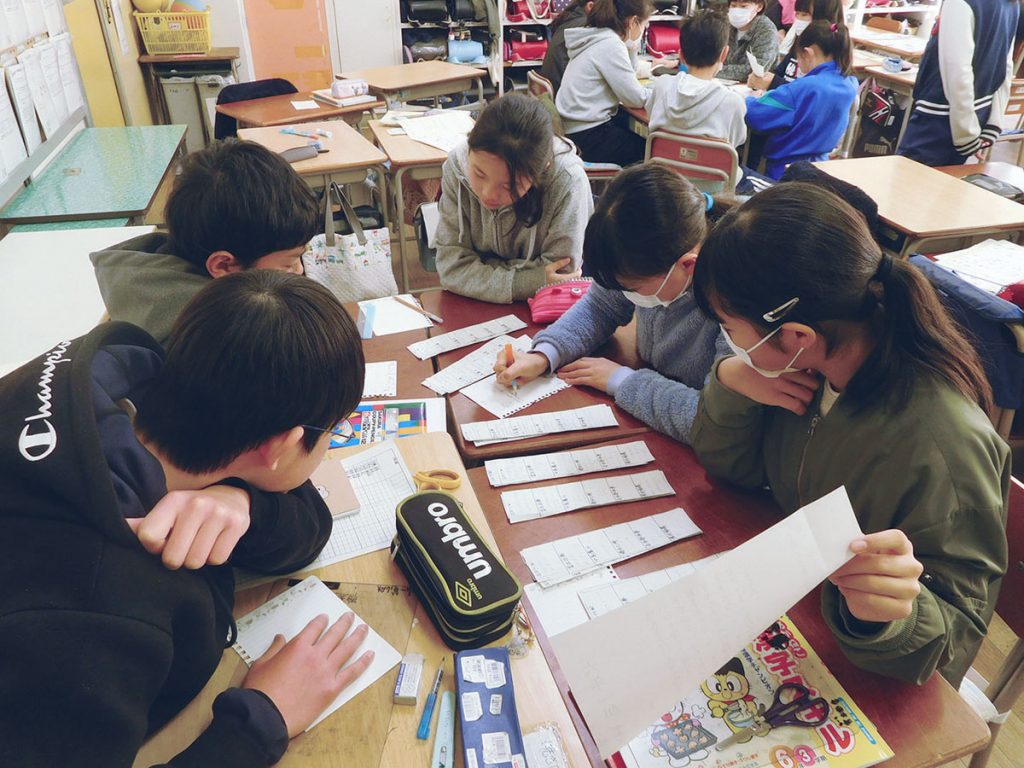

6年間の思い出を出し合い、残りの50日をどのように過ごしていくかを話し合います。 (子供たちの思いや願いを生かすことを大切にします)

卒業テーマの実現に向けて、5つのチームに分かれて「卒業プロジェクト」を開始します。(全員が役割を担い、協力して実践できるようにします)

各チームの実践する内容を廊下に掲示して、学年全員で活動を共有します。(子供に責任を負わせるのではなく、どの子も意欲をもって協働して活動できるようにします)

【関連記事】

・卒業式プロジェクトPART1|ガイドブック作製が成功のカギ

・卒業式プロジェクトPART2|目的とタイムテーブルを明確に