田村学主任視学官⑵ 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#02】

前回は、文部科学省初等中等教育局の田村学主任視学官に、学習指導要領と「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(2021年1月)」の関係を中心に話を聞きました。今回はさらに、現在までに中央教育審議会(分科会なども含む)や関連の有識者会議で議論されていることを概説していただきます。

目次

令和答申以降の中教審などにおける議論の状況は?

「令和の日本型学校教育」の答申以降も、中央教育審議会(分科会なども含む)や関連の有識者会議においては多様な議論が行われてきています。そうした議論の状況について、概説をお願いします。

「令和の日本型学校教育」の答申以降も、中央教育審議会(分科会なども含む)や関連の有識者会議においては多様な議論が行われてきています。そうした議論の状況について、概説をお願いします。

![]() 現在、現行学習指導要領の成果や課題を浮き彫りにする議論をしているのが「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」(以下、有識者会)です。有識者会で議論されてきたことを概観すると、学習指導要領に示された3つの資質・能力の育成は妥当であり、その実現のための「主体的・対話的で深い学び」についても異論は出ていないと考えられます。ただし、学習指導要領をもう少し分かりやすく、シンプルに構造化して示すことはできないかという意見が出ています(資料1参照)。「子供にとって分かりやすい授業にするために」とか、「先生が授業しやすくするために」といった視点から議論が行われています。

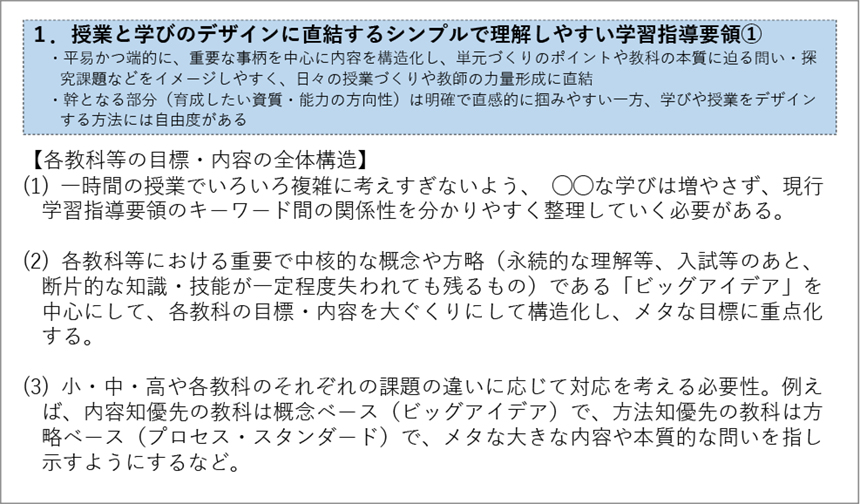

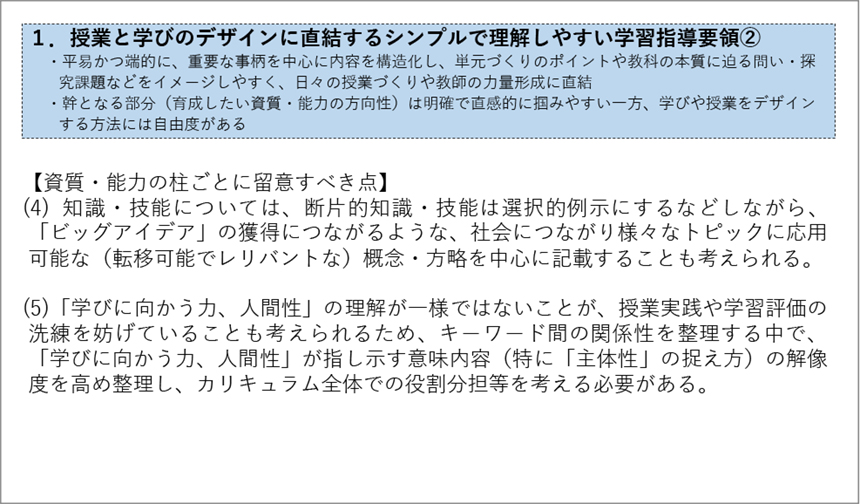

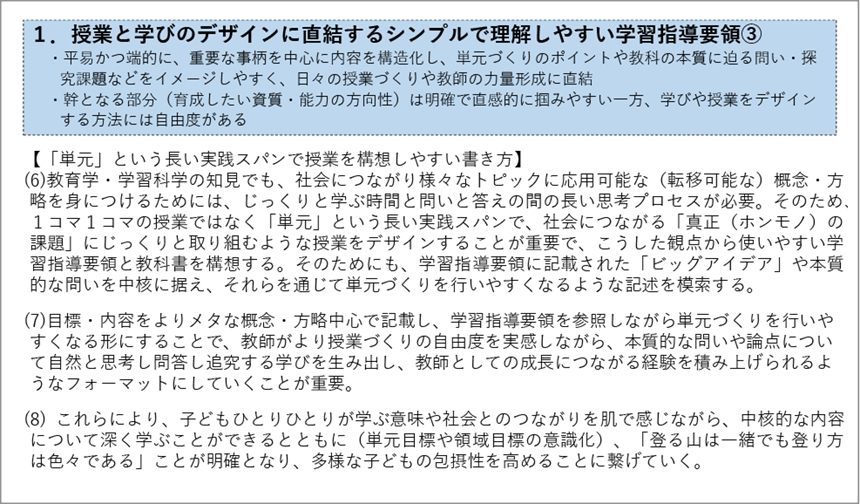

現在、現行学習指導要領の成果や課題を浮き彫りにする議論をしているのが「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」(以下、有識者会)です。有識者会で議論されてきたことを概観すると、学習指導要領に示された3つの資質・能力の育成は妥当であり、その実現のための「主体的・対話的で深い学び」についても異論は出ていないと考えられます。ただし、学習指導要領をもう少し分かりやすく、シンプルに構造化して示すことはできないかという意見が出ています(資料1参照)。「子供にとって分かりやすい授業にするために」とか、「先生が授業しやすくするために」といった視点から議論が行われています。

【資料1】京都大学、石井英真准教授の発表資料より抜粋

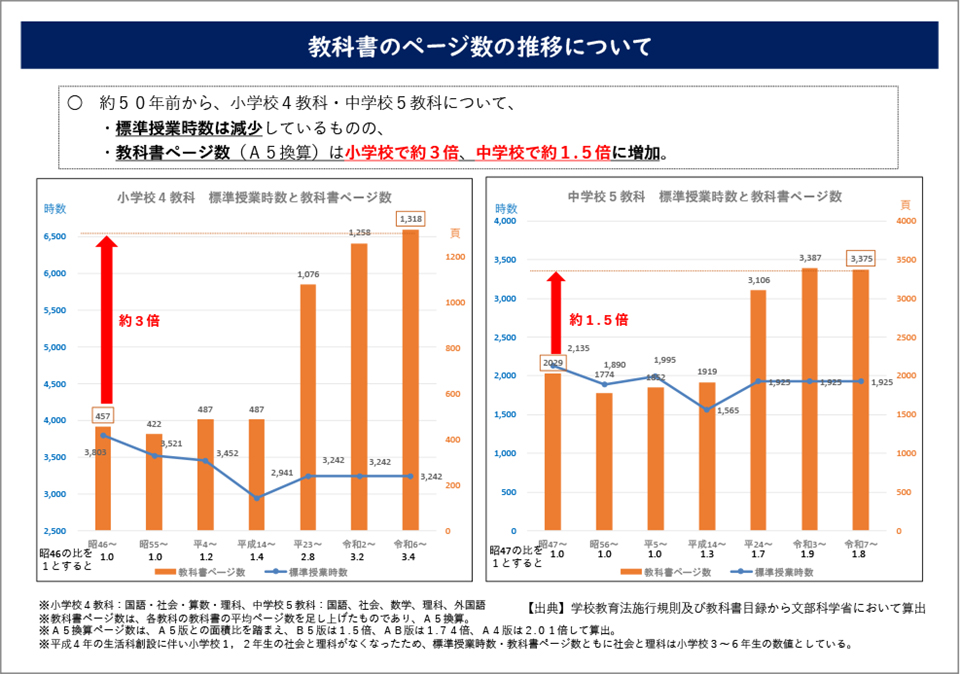

3つの資質・能力の設定については、学力論的にも問題はないと話す専門家が多い状況です。ただし、それが現場の一人一人の先生にとって分かりやすいものなのか、シンプルなものになっているのか、ということです。学校の先生は全体的に若返っていますし、教科書のページ数は増えています。そうした状況とも関係付けながら議論が行われてきました(資料2参照)。

【資料2】有識者会における文部科学省作成資料より抜粋

近年のPISA調査の結果は好ましい状況です。現状を把握するための各種の調査結果からも、現行学習指導要領やこれまでの教育政策が否定されるような状況にはないと思います。その点からも、現行学習指導要領をさらに進化させていこうという議論がなされているように思います。

「何もかも子供に任せるという話ではありません」

こうした議論の先には、子供たち一人一人が、自分で考えて、自分で判断して、自ら行動できる存在になってほしいという願いや、多様な子供たちに対応しながら、受け身ではなく自律的に学ぶ姿を実現したいという考えがあるのだと思います。自律的に学ぶことができれば、資質・能力も確かに育つだろうということです。

そこには、子供が自らの力で選んだり決めたりして学ぶ姿をイメージすることができます。その際は、子供の実態を踏まえてていねいに実践していくことが欠かせません。一人一人の子供には、発達の違いがあり、身に付けている学習内容や学習方法の差もあるはずです。実践する先生が、子供に適切に関わりながら確かな学びを実現していくことが求められているのだと思います。

デジタル端末が一人一人に用意されたことで、一人一人の子供に応じた学習については、かなり実現の可能性が高くなっていると思います。デジタル機器やデジタル環境の整備によって可能性は大きく広がっているわけですが、だからといって、何もかも子供に任せて放任するという話ではないのでしょう。令和答申では、学校の存在意義が示されていると前回確認してきました。学校には学習指導やカリキュラムデザインの専門家である先生がいなければならないということです。学び手の子供に適切に関与し、資質・能力を育むことを考えていくことが大切なのだと思います。

いずれにしても、一人一人の先生に専門職としての力を発揮していただきやすい環境を整えるために、教育課程や学習指導、学習評価について議論がなされているというわけです。結果的に授業の質が上がれば、子供は確かな学力を身に付けていくのだと思います。そうしたことがうまく循環すれば、学校の先生という職業の魅力も高まっていくのではないかと期待しています。