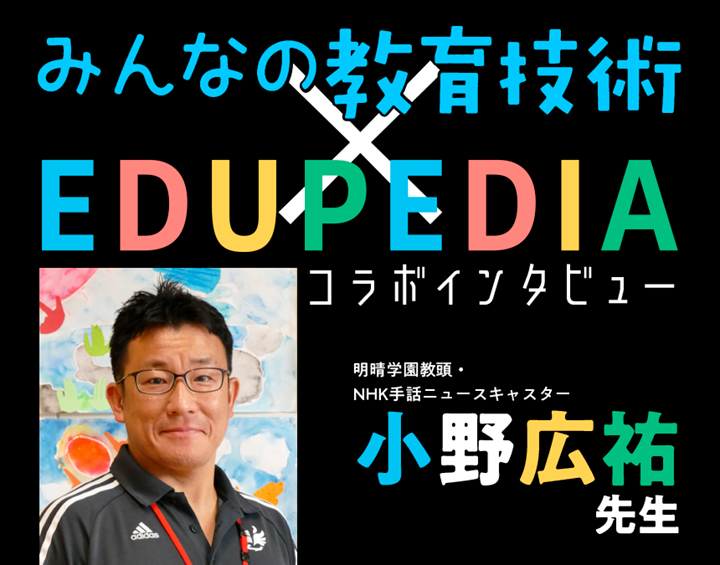

明晴学園・小野広祐先生が語る “日本手話へのパスポート”【みん教×EDUPEDIAコラボインタビュー】

バイリンガル・バイカルチュラルろう教育を行う明晴学園教頭の小野広祐先生がご執筆された『日本手話へのパスポート』の内容をもとに、EDUPEDIA編集部がインタビューします。ろう者やろうの文化、ろう者の教育、聴者ができることなどについてお伺いしました。小野先生はNHK手話ニュースキャスターとしても活躍されています。

小野 広祐/おの こうすけ

杉並ろう学校(幼小中)、大田ろう学校高等部を経て和光大学人間関係学部人間関係学科卒業。1999年デフ・フリースクール龍の子学園創設時から活動。2008年に東京都の構造改革特区の制度を利用した学校法人明晴学園の設立に携わる。現在、明晴学園教頭(中学部/早期支援担当)。NPO法人バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センター理事、NHK手話ニュースキャスター。

目次

日本手話と日本語という2つの言語をもつろう者がいることを知ってほしい

――普通学校の生徒が、ろう者やろう文化を理解していくための教育として、これからの学校教育に望むものは何ですか。

小野 聴者の皆さんは一般的にろう者に会う機会自体が少ないですよね。赤ちゃん1000人のうち1人の割合で聞こえない子が生まれると言われています。そのため、実際にろう者がどういう人なのかということをイメージするのが難しいと思います。聞こえないことがとても不便で大変な人なのではないかというイメージをもたれる方が多いと思います。

聞こえない人の中にも日本手話という言語を使って生活をしているろう者もいることを、多くの聴者の皆さんはご存じないと思います。さらに、ろう者は、日本に住んでいながら、 日本手話と日本語という2つの言語をもっているバイリンガルだということもご存じありません。手話という言語があることを幼いうちから知っていただきたいですね。

多くの場合、ろう者や聴覚障害者は、音が聞こえないという障害をもっている人だから支援をしてあげなければならない人という扱われ方だと思います。しかし、ろう者は決してかわいそうな人たちではありません。自分自身がかわいそうな人だとも思っていません。

ろう者に対してどういう視点をもつか。例えば、自在に飛べる宇宙人がいたとします。地球人たちは飛べませんから、宇宙人から見ると、地球人はなんと不便なかわいそうな、大変な生活をしている人だというように見えるかもしれません。しかし、私たち自身は飛べないことに関して、特に不便ともかわいそうとも思っていないですよね。それと同じことだとイメージしてもらえばよいのです。そのように思っている人がいるということを、教育の場でも扱って子どもたちに知ってもらいたいと思います。

――日本手話を1つの言語や文化として学ぶというのが、聴者にとってもよいというふうに思います。

小野 はい、本当にそうだと思います。手話を福祉的なイメージで捉えられることが多いですね。書店に行って手話の本を見付けようと思うと福祉コーナーにあるのです。本当は言語のコーナーに置いてほしいのですが、なかなかそうなっていないのが現状です。英語は第2外国語などで選択することができます。そういった選択肢の中に日本手話も入るとよいと思います。理想ではみんなに手話を身に付けてほしいのですが、なかなかそれは難しいですね。

ろうの子どもたちに重要なのはアイデンティティーを確立すること

――現行の特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の2の(4)を見ると、「児童の保有する聴覚を最大限に活用し、効果的な学習活動が展開できるようにすること」と記載されており、多くのろう学校ではこの教育方法に基づいた指導が行われていると思います。一方で、明晴学園では日本手話を一種の言語と位置付けて、音声を使わず主に日本手話で対話していることが大きな特色だと思われますが、明晴学園として他のろう学校の先生方に伝えたいことはありますか。

小野 確かに、特別支援学校の学習指導要領の中では、特別支援学校に通っている子どもたちは何かを補わなければならない対象として見られています。私自身もろう学校、現在の特別支援学校育ちで、聴者のようになるべきという教育を受けてきました。そのために、残存聴力を使って、話している人の口の形を読み取って、声を使って話すということを求められました。

聴者の皆さんは、小学校、中学校で、使用する言語を学ぶというよりは、自然に身に付けた言語(日本の場合は日本語)で自由に話をして学んでいたと思います。しかし私は、小学校で訓練して話せるようにするという教育を受けたのです。

ろう者には自然言語である手話という言語がありますが、それを学ぶ機会を提供せずに、日本語を身に付けるべきという教育活動が行われています。そのために、ろう者の日本語の力がきちんと伸びてこなかったという経緯があります。私自身も以前は、ろう者は聴者よりも劣っているというように思っていました。なぜなら、どんなに訓練しても聴者のようには話せないからです。

本来、教育は自然に習得した言語を使って、子どもたちの考える力、生きる力を伸ばすことだと思います。ろう者に生まれたら、死ぬまでろう者で、ろう者として生きるわけです。厳しい訓練をしなければ身に付かないというものを使うのは、教育の場にはそぐわないのではないでしょうか。本校は教育特区によってバイリンガル校として設立に至りました。もともとの考え方が違うということがあるかもしれません。

ろうの子どもたちに一番重要なのは、2つの言語、2つの文化をきちんと身に付けるということだと思います。

――ろう者の文化や考え方を世の中に広げるためのファーストステップはどのようなことだと考えていらっしゃいますか。

小野 大学の教員、特別支援教育の資格を取るためのカリキュラムの中に、ろう者を障害という視点ではなく、「手話という言語をもつ人である」という視点を盛り込む必要があります。

ろう学校の先生になるためには、特別支援教育の中で「障害児に対する教育」を学びます。そのため、教員の養成カリキュラムも変えていかなければならないと思います。盲学校の場合、盲学校の先生になるためのカリキュラムの中には目の見えない先生がいらっしゃいます。しかし、ろう学校の先生になるための学生に対して、ろう者の先生が教壇に立つことはほぼありません。その部分を変えていかなければならないと思います。

――明晴学園中学部を卒業した生徒の方々の進路について、貴校のHPによると普通科の高等学校へ進学する生徒さんもいらっしゃるようです。ろう学校の生徒が普通科高校へ進学するプロセスはどのようなものなのでしょうか。また、その上でのハードルなどがあれば教えてください。

小野 明晴学園では、手話で考えて手話で発表して、そして概念をきちんと身に付けて、ということができていても、高校に進学した場合には、日本語の環境に入って、日本語で評価を受けるということになります。そうすると、日本語の力が求められるわけです。

明晴学園のカリキュラムの中には国語という教科がありません。国語は、もともと、聴者の子どもに合わせてつくられたカリキュラムです。そのため、本校では、国語の領域「話すこと・聞くこと」を手話という教科、「読むこと・書くこと」を日本語という教科で学習します。

日本語という言語は学習しますが、それは国語の教科の学習と少し異なります。国語の学習を経験しないで、普通校の高校に進学するとつまずくことが多いため、 普通校を目指す生徒には、放課後学習を行っています。実際に高校で授業をもっていらっしゃる先生に国語の指導をお願いし、作文や国語の問題、読解の問題などを学習する時間を設けています。

また、手話は自然に身に付きますが、第2言語で「書く」ということはトレーニングしないと難しいのです。皆さんが英語で作文することをイメージすると、ろうの子どもが日本語で書くのがどのくらい難しいかということがお分かりいただけると思います。

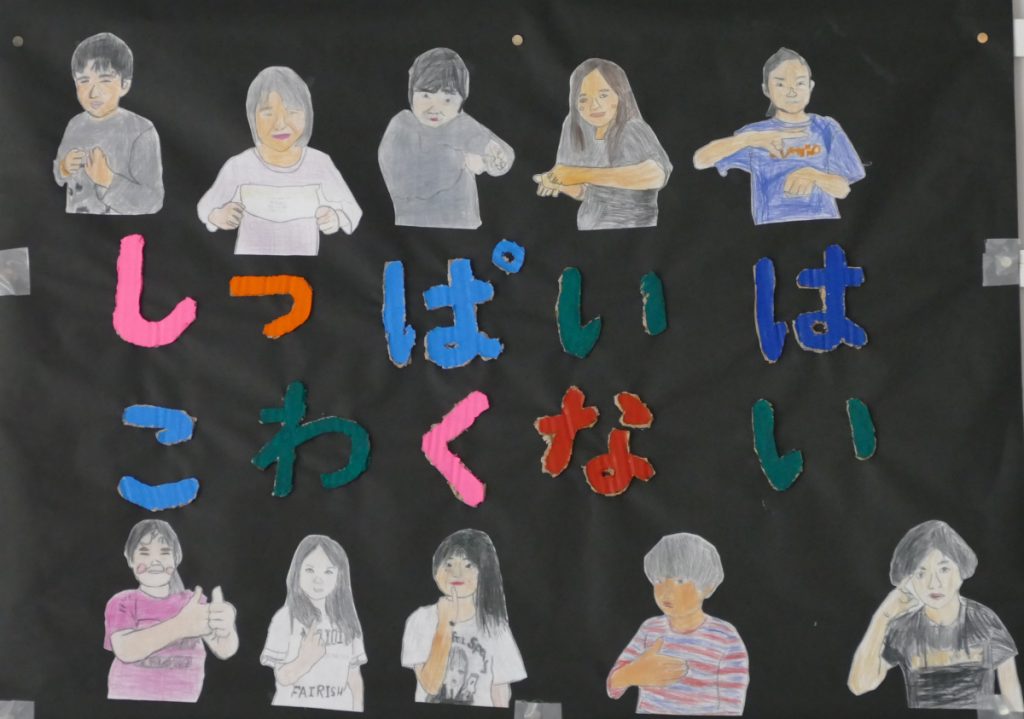

一番大事なのは、アイデンティティーをきちんと確立しておくということ。乳児から中3まで、本校にいる間にアイデンティティーを確立し、自分が何者なのかということを知り、それを誰かに伝えることができるようにします。そうすることで聴者と対等に向き合うことができるのです。そのためには、中学部にいる間にきちんとアイデンティティーをもてるような取組が必要です。