端末破損を防ぐ指導のポイント!五十嵐晶子さんに聞くICT支援員との付き合い方#02

デジタル化が進む教育現場で注目を集める「ICT支援員」。GIGAスクール構想の推進に伴い、全国の自治体でその採用が広がっています。しかし、ICT支援員の具体的な役割や、教職員との効果的な連携方法についてはまだよくわからないという先生も多いのではないでしょうか。

そこでICT支援員に関する理解を深め、よりよい「付き合い方」ができるように、中央教育審議会デジタル学習基盤特別委員会の委員も務める五十嵐晶子さんによる解説を3回にわたってお届けします。第2回の今回はICT支援員が教える「端末の破損を防ぐための指導のポイント」についてお話しいただきます。

目次

端末破損によるダメージは大きい

授業でのICT活用が常識になればなるほど、パソコンやタブレットなどの情報端末は必要不可欠なものになります。そして万一、端末の破損や故障が発生すると、授業が止まってしまい、授業計画に大きな影響が出てしまいます。不慮の故障は別として、端末を不用意に扱うことによる破損は絶対に避けなければなりません。

端末の故障や破損によるもう一つのダメージは、金銭的なものです。埼玉県で端末の修理費が年間で6億円に達したとのニュース(2024年4月NHKニュースWEB)があるなど、各地で修理費が想定以上に膨らんでいます。こうなると、その修理費は誰が負担するのでしょうか。地域や学校によって事情は異なるでしょうから、難しい対応となってきます。

そんな大切な情報端末を故障や破損から守るための対策やノウハウも、ICT支援員に頼ってほしい部分です。

端末の故障は「教育」で防げます

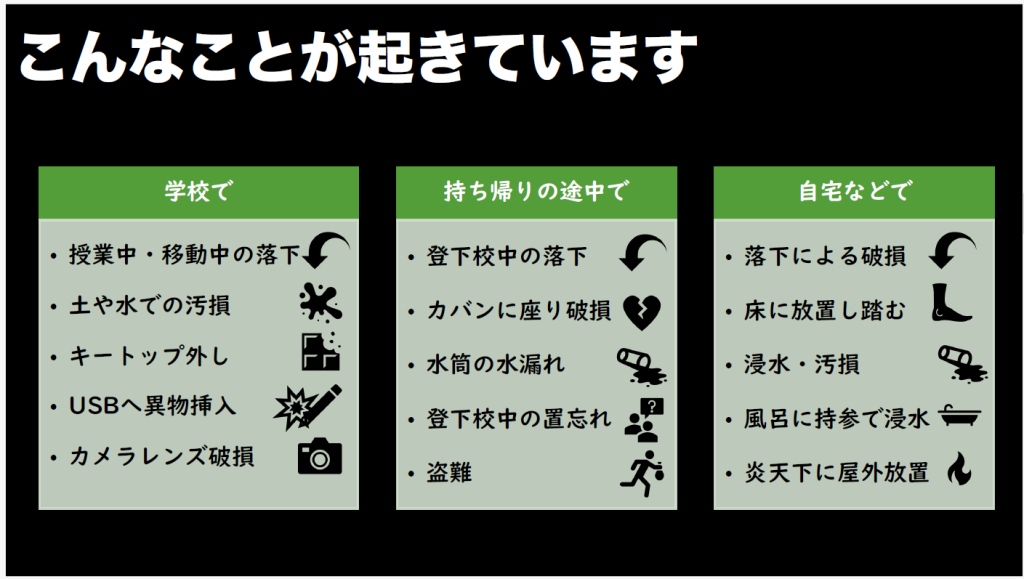

2023年の文部科学省の調査によれば、何らかの方法で情報端末を家に持ち帰らせている学校は9割に達します。そんな中で、端末の故障や破損が起きている場所は、大きく3つです。

- 学校

- 持ち帰りの途中

- 自宅

こうした故障について、先生方はどのようにお考えでしょうか。

「子供のやることだから仕方がない」

「故障など気にせずのびのび使わせたい」

そういう考え方もある程度分かります。でも、適切な使い方を子供たちに教えれば、故障率は劇的に下がるんです。それを裏付けるデータもあります。

この指導は、先生方も含めて行う必要があります。先生方が端末の故障の傾向や正しい扱い方を学んでいれば、防げたはずの故障って案外多いんです。ではどんなことを教えたらいいのか、お教えしますね。