テストの活用法とは【教科担任制 最前線!! 算数専科を楽しもう】⑧

テストは、単元末の習熟度を測り、子供が自らの学びを評価するのに大いに役立ちます。だからこそ、先生方は、子供自身のもてる力の100%を出してほしいと願っていることでしょう。子供たちが各自の100%を出すためにどのような実践をしたか、紹介しましょう。

執筆/奈良県公立小学校教諭・頃橋真也

目次

「45分内に採点して返却する」を諦める

業者テストは、多くの学校で採用していると思います。そして、多くの単元で、表面は[知識・理解]・裏面は[思考表現]とされており、子供の習熟度を教師が測るために使用されます。そして、このテスト結果は、教師が子供を評価するための1つの材料として活用されます。

しかし、教師が子供を評価するためだけではないのは、先生方もご存じのはずです。子供が自分のできた問題とできなかった問題を整理し、単元を自分で振り返る絶好の材料となるわけです。

そのため、最も大事なことは、子供が「なぜ、この問題を私は間違えたのか?」とテスト返却時に、考えることだと思います。子供がテスト後すぐに振り返りができるように、授業時間内に採点を済ませて、返却するという実践はこれまで何度も試してきました。

しかし、学級子供数が多いときや、テスト中に読み上げが必要な子供(特別支援学級に入級していない子供)に対応していると、行えないときのほうが多く断念してきました。

「45分内に採点して返却する」ことのよさとして、教師の放課後の時間の確保という点もありますが、テスト後に子供が即時振り返りができることのほうがより重要であると考えています。

業者テストの活用法

業者テストの活用法に入る前に、先生方に質問させていただきます。

テストのときに、「めあて」は立てていますか?

おそらく普段の授業では、「めあて」を立てている先生が多いと思います。めあてを立てることで、授業が広がりすぎてしまったときに焦点化して立ち戻ることができます。また、45分間で何を学ぶのかについて板書することにより、子供も意識しながら学んでいけるので、どの学年であっても有効です。

「テストが終わったら、終わった人から先生のところに持ってきましょう」

「テスト中困ったことがあったら、手を挙げましょう。先生が行きますね」

などのような、声掛けをしたり、テスト後のことを板書したりすることはよくあると思います。

私はこれでは不十分だと思います。

テストは、単元末の習熟度を測り、子供が自らの学びを評価するのに大いに役立ちます。だからこそ、自分のもてる力の100%を出してほしいと思っています。

しかし、これまで多くの子供が、

答えの単位書くの忘れてた~!

「かける数」と「かけられる数」を逆にして式にしちゃった~!

などと、テスト結果に対して同じようなことを毎回言っていることに気が付きました。

「これも含めてその子の力だから仕方がない」と言えば、そこまでですが、これらのことは多くの子供が言っています。つまり、この事象について、何らかの手立てを教師は考える必要があるということです。

だからこそ、テスト中には、めあてが必要だと思います。

私がいつも立てるめあては、至ってシンプルです。

「見直し力を進化させよう‼︎」

なぜこのめあてなのかと言うと、理由があります。

それは、ずばり、全員に1点でも多く点数を取ってほしいからです。

『算数日本一の子ども30人を生み出した究極の勉強法』(文響社)の著者の今木智隆さんは、「算数が得意な子は必ず検算している一方で、苦手な子はたいていの場合していません。必ず検算が身に付いていれば、ケアレスミスは防げるのです」と述べています。

私はこれに強く共感します。しかし、実際には見直しする力が十分ではないからこそ、惜しくも100点を逃してしまいます。だからこそ、ケアレスミスを防ぐためには、見直し力が必要です。

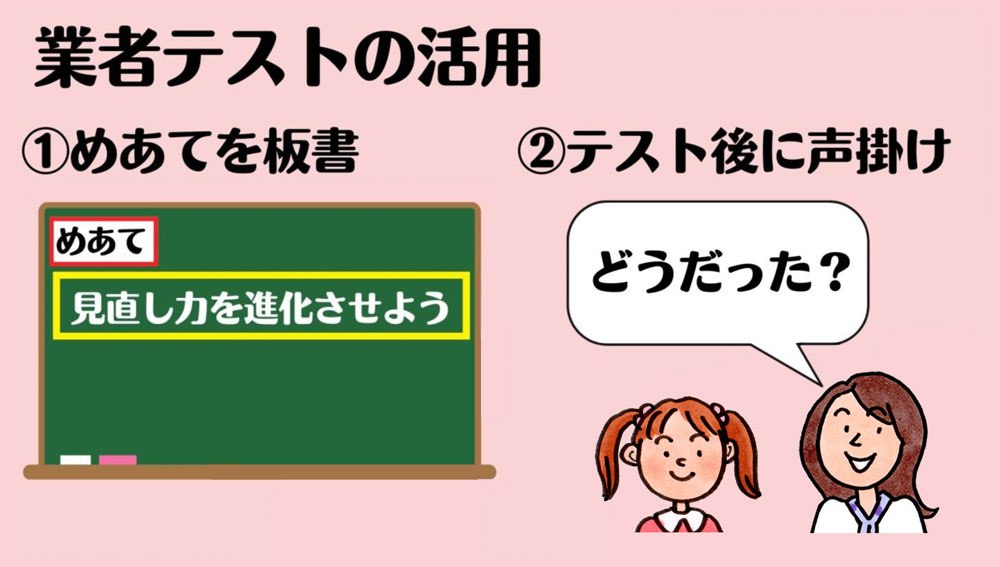

その見直し力を進化させるために、教師にできることは、

〇事前にめあてを説明し、板書すること。

〇テスト後に個別に声掛けをすること。

の2つだと思います。

1 テスト前の仕掛け

見直し力を進化させるために、子供にできることは一体なんでしょうか? それは、これまでの自分の間違い傾向について振り返るということです。

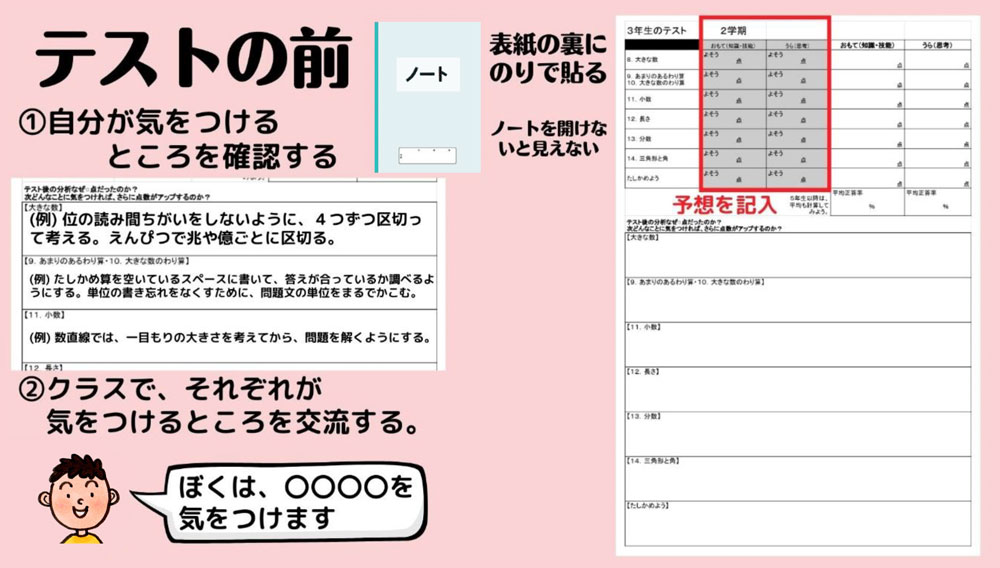

私が算数を担当しているクラスでは、下記のようなプリントを、計算ドリルノートの表紙の裏に必ず貼っています。

これは、各単元のテスト後に子供が結果を振り返り、「次に100点を取るために、自分はどのようなことに気を付ければよいのか?」について記入をするためです。

実際には、

・見直しで、問題文を3回読み返して、もう1回解く。

・問題文の大事なところに線を引いて、単位は丸を付けて読む。

など、次に向けた具体的な反省を書いています。

例えば、毎回単位の書き忘れをしてしまう子供がいるとします。それは、その子供の思考のクセなのです。そのクセをなくすために最も大事なことは、「自分で認知する」ということです。

「自分はよく、単位を書き忘れちゃう。だから〇〇〇〇をしよう!」のように、自己認知により行動を意識的に変容させようと自分でしていくことが大事です。

そのために、テスト前になると、私は必ず、「『次に100点を取るために!』のところを読んで、今回の目標点を書きましょう!」と指示をして1、2分の時間を取ります。この時間を取ることにより、子供は、テストで自分が気を付けなければならないことについて意識することができます。

加えて、私はテスト前に「この単元テストで100点取るために、どんなことに気を付ける必要があるかな?」とたずねて、数人に意見を聞きます。

例えば、4年の「式と計算」では、

括弧( )から先に計算するようにする!

かけ算やわり算から先に計算する!

「工夫して計算しよう」の問題のときは、きりがいい数(10や100)を作れないか考える!

のように、かなり具体的な気を付けるべき点を子供が挙げました。

このように、クラス全体で1、2分かけて確認してからテストに臨むこともオススメします。

全体で確認することにより、「テストに向かってみんなでがんばろう!」という気持ちが芽生えます。

2 テスト後の仕掛け

私は、普段のテストでは、

①終わった子供から、先生のところに持ってきて回収する。

②終わりの時刻を決め、全員が一斉に終わり、その後回収する。

という2つの方法でテストを行っています。

よく使っているのは、①の「終わった子供から、先生のところに持ってきて回収する」です。

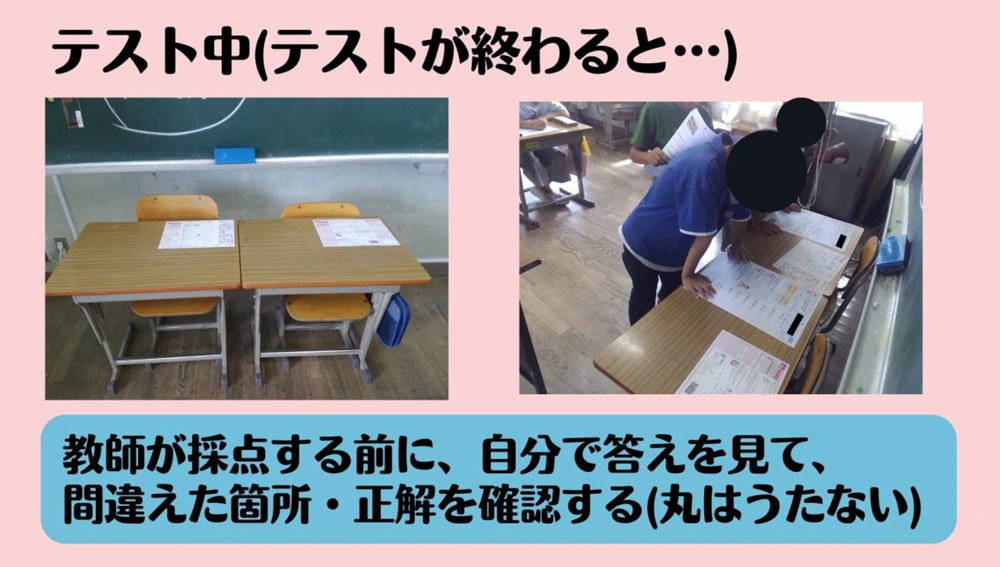

そして、持ってきてから、答えを渡します。

この答えと自分のテストを見比べて、自分がどこで間違えたのかを即座に振り返ります。このときは、子供は丸付けをしません。ただ、「どこで間違えて、間違えた理由は何なのか?」について一生懸命に考えます。

実際には、提出の机の横に、教卓代わりの子供机を2台程度並べて、答えを置いておきます。子供はそこで、間違いはどこか、どうして間違えたのかを確認し、その後、私にテストを渡します。

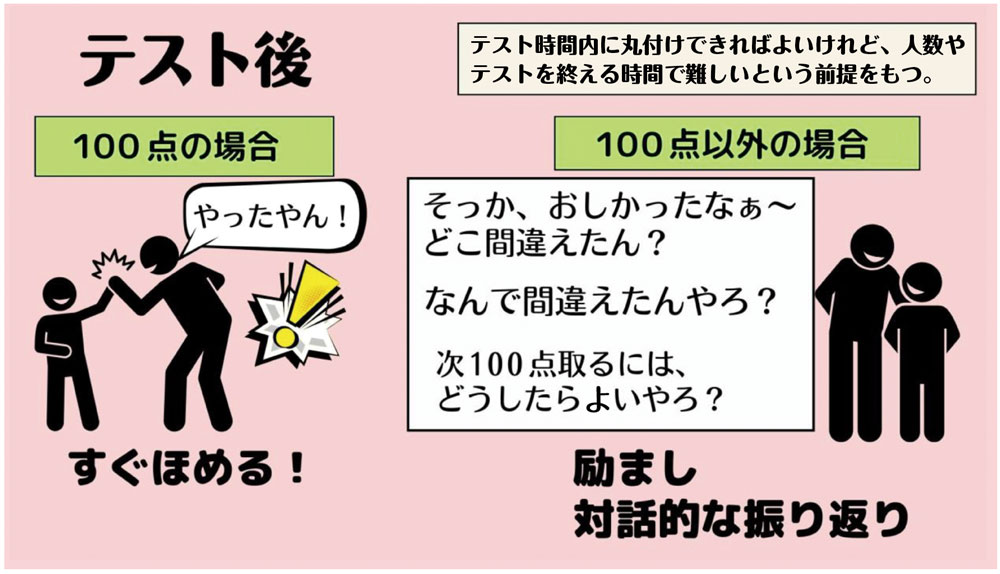

そのとき、私は子供にいくつか声を掛けます。

はじめに聞くのは、

テストどうやった?

子供が「100点だった」と言った場合はすかさず、

やったやん‼︎

と言ってハイタッチして、即座に小さい声でほめます(他の子供はテスト中なので)。

このときは、

〇〇さんが100点取れたのは、ふだんの授業で△△△△して学んでたからかな?

などと、結果だけでなく、過程について振り返られるように声掛けします。

もし、100点以外の場合なら、

そっか~、おしかったなぁ~!(共感)

間違えたのはどの問題? なんで間違えたのかな?(気付き・思考を促す質問)

次は100点取るには、どうしたらいいかな?(未来に目を向ける質問)

の3つを言います。

子供はテストを出すときに、自信がある場合もあれば、ない場合もあります。大事なのは、短くてもいいので、共感と励ましの声掛けを即座にすることだと思います。なぜなら、子供はこのテスト中に精一杯取り組んだからです。まずは、テストを一生懸命に受けた子供を素直に受け止めてあげるのが大切だと思います。

この後、子供は、先ほど紹介した、計算ドリルノートの表紙裏の振り返り欄「次、100点取るために」に記入します。

事前に教師が対話を通して、「なぜその間違いをしたのか」について、子供に考えるきっかけを与えていることもあるので、子供はすぐに書くことができます。

テスト後に自分の見直しの方法や思考のクセについて紙に書いて振り返ることにより、子供は次の単元へと気持ちを切り替えることになると思います。

その後、教師が採点して返却してから、翌日以降に子供は改めてテストのやり直しを行います。