勤務校に「ギフテッド」が入学してくる! 教職員チームは、まず何をすべきか?

文部科学省が2023年度から開始した、「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進」事業。その事業の一環としてこのたび、教員研修用の動画パッケージ(第1弾)が完成しました。その内容をダイジェストで紹介する連続企画をお届けします。全4本シリーズ中第2弾にあたる今回は、「ギフテッド」の特性理解、学校としての受け入れ体制づくりや環境整備について解説した動画のダイジェストです。

シリーズ第1弾 : 監修をされた愛媛大学学長特別補佐・教授の隅田学先生のインタビューは、コチラ。

目次

保護者から相談を受けたら?

研修用YouTube動画を視聴して、筆者が最も印象に残ったのは、教員が保護者からの相談を受けるシーンです。

保護者は事前に勉強してから学校に来る

隅田先生は、言います。

保護者は、「わが子がギフテッドかもしれない」と感じたら、自分で調べたり、勉強会に出席したりした後に学校に相談に来る、といった流れでしょう。

それなのに相談を受ける側が、「ギフテッドについての知識はあまりないのですが…」という反応だと、保護者も不安を感じると思うのです。

ギフテッドへの合理的配慮、担任が最低限知っておくべき2大ポイント

あなたなら、どのように対応しますか?

お忙しい先生方に、研修用YouTube動画の情報をダイジェストでサクッとお届けしておく必要があると感じました。

「ギフテッドの特性」ゆえの生きづらさとは?

ここからは、研修用YouTube動画「特異な才能のある児童生徒の特性の理解について」(約20分)の流れに沿って話を進めます。

研修用YouTubeへのリンク

あなたの学校に「ギフテッド」が入学することになったら?

文部科学省省 令和5年度 特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業

大切なポイントが20分にギュッと詰まっています!

冒頭シーンでは、小学校3年生ながら中学の数学を「簡単!」と言う子供が登場します。けれども、その子はやがて、わざとテストで間違え、自分の能力が目立たないようにし始めます。最終的に、その子供は不登校に……。

ギフテッドは、才能や認知、発達の特性ゆえに、学習上、学校生活上、困難を抱えることがあります。

これまでの学校現場では、「ギフテッドの特性」を念頭においた支援の取組はほとんど行われてきませんでした。

ギフテッドの抱える困難

そもそも、「ギフテッドの特性」と言われても、すぐにはピンときませんよね……。

ギフテッドの特性のどんな部分が、支援のポイントに繋がるのか? 研修用YouTube動画には具体的な事例が出てきます。例えば…。

- 現象を因果関係で捉えることができる ⇒ 何事も納得しないとやろうとしない。

- 新しい情報をすぐに覚え記憶する ⇒ 他の子供の学ぶペースに我慢できない。決まった手順で学ぶことや反復を嫌う。

- 批判的に思考し高い目標設定をする ⇒ 他の子供にも批判的で許容ができず、完璧主義の傾向がある。

- 集中力が高く興味のあることに長く集中できる ⇒ 集中すると中断するのを嫌がり、周りが見えなくなる。

言われてみれば、確かに、こういう子はいるな…。

そう思われる先生もいらっしゃるのではないでしょうか?

3つのポイントから整理

研修用YouTubeでは、ギフテッドの理解について、次の3つのポイントから整理しています。

- 「ギフテッド」の取り扱いについて

- 児童生徒の特性について

- 学校における環境・体制の整備について

1 「ギフテッド」の取り扱いについて

文部科学省の有識者会議では「特定分野に特異な才能のある児童生徒」という用語を使っています。

なぜ、文部科学省は、ギフテッドではなく、「特定分野に特異な才能のある児童生徒」という言葉を使うのか?

動画のこのパートでは、文部科学省が目指す「ギフテッド」(カッコ付きのギフテッド)の支援事業についての方向性が示されています。

2 児童生徒の特性について

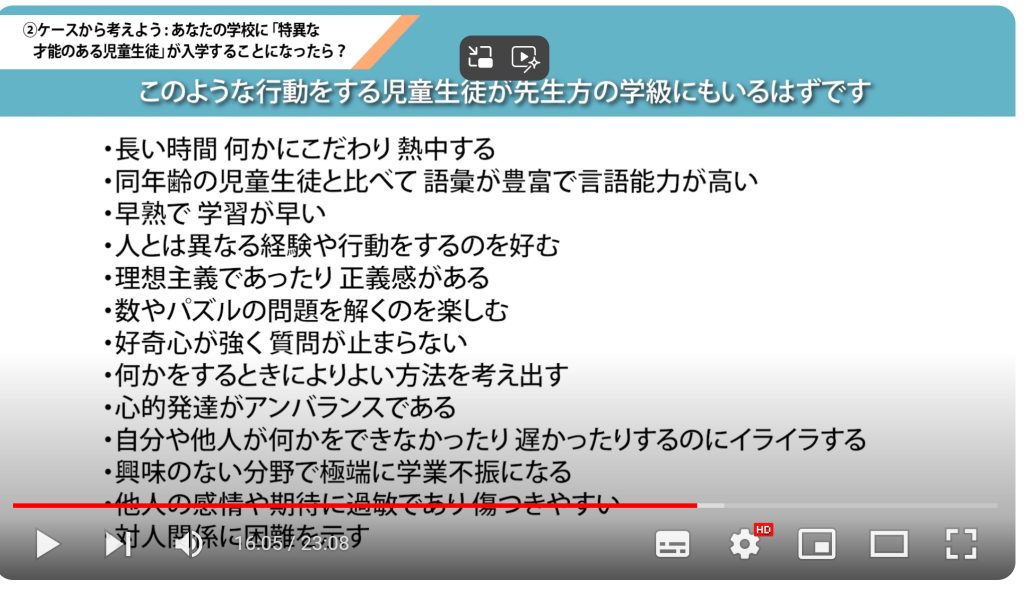

動画のこのパートでは、先生方のニーズが高い「どんな子が、ギフテッドなのか?」という問いに答えるため、ギフテッドの行動特性のリストが示されています(以下の表参照)。

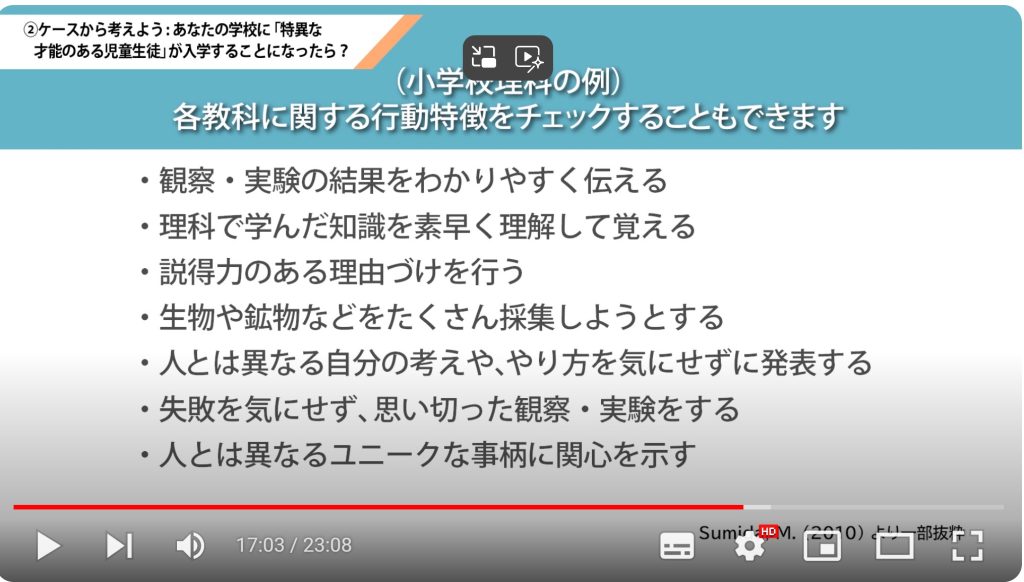

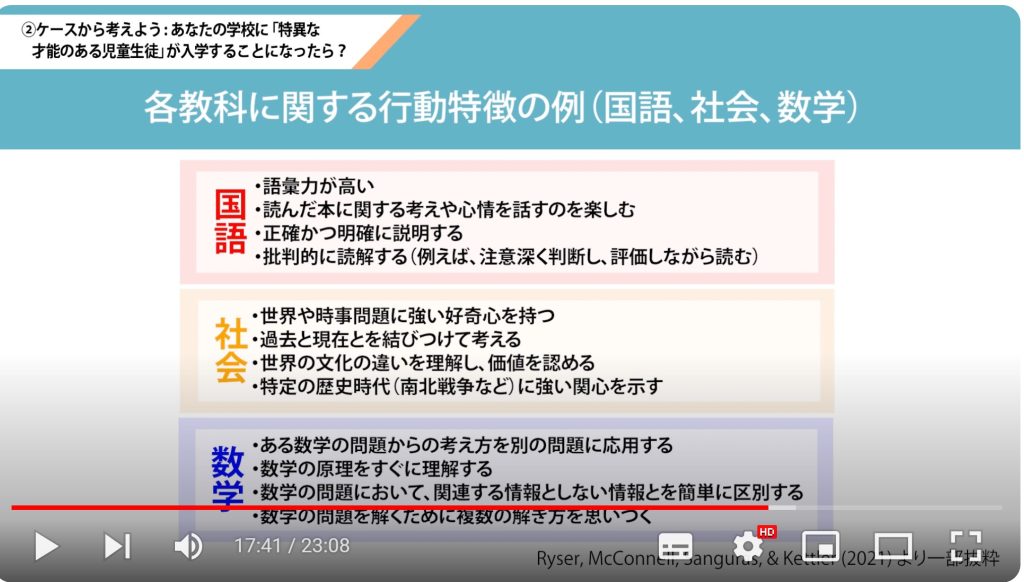

また、隅田先生のご専門であり、実践知見が積みあがっている理科の例を中心に、各教科の学習時におけるギフテッドの行動特徴の例も示されています。

小学校理科の例

各教科に関する行動特徴の例(国語、社会、数学)

3 学校における環境・体制の整備について

動画ではさらに、学校における環境・体制の整備についても解説されています。視聴して、筆者は下記が最大のポイントだと思いました。

保護者から相談を受けた時に、担任教員1人で抱えこまない!

研修用YouTube動画では、学校全体で情報共有をすることの重要性を繰り返しアナウンスしています。

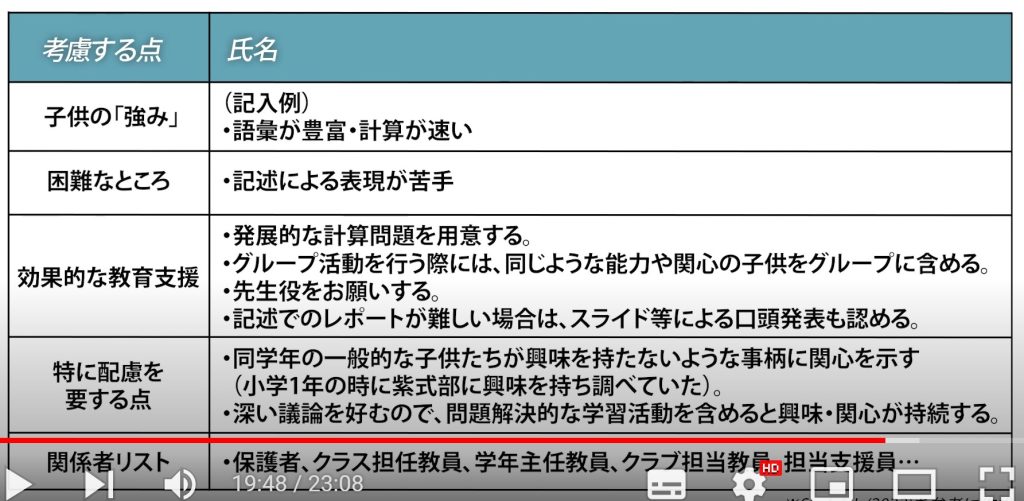

また、情報共有の方法として、児童生徒のプロファイル・シートを1枚の紙にまとめ(動画内では「シンプルワンペーパー」と呼ばれる)、子供の特性を整理・共有しておく事例が紹介されています。

シンプルワンペーパー 例

たった1枚のシートであれば、先生方の負担も過大にならず、個別支援に役立てることができるのではないでしょうか?

文部科学省HPでは、上に紹介したもの以外にも、各種シート類が提供されていますので、それぞれにリンクを貼っておきます。

令和5年度文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」