教師側から提示した実験をすると、子供たちは結果の分析、まとめが分かりづらくなる【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第8回】

前回は、神戸市の授業マイスター(小学校理科)で、小学校理科研究会の全国大会で授業公開も行った小湊拓也教諭の単元・授業づくりを象徴する単元を紹介しました。今回は、小湊教諭がそのような単元づくりを行う理由について、お話を伺っていきました。

目次

理科の視点、社会科の視点、総合学習の視点でアプローチする

前回もお話ししたように、私は子供たちが身近な生活の中から問題を発見し、解決していくような導入を工夫しています。その上で、全国大会では問題を解決するために条件制御をして実験を行っていく授業を公開したと説明しました。

ただし、理科の学習内容には「これを調べたいから、こんなふうに条件を設定して…」と実験の条件を考えていきやすい内容と、考えるのがむずかしい内容があると思います。この「流れる水の働き」は、なかなか子供たちだけで教科書に示されているような実験の条件を設定するのはむずかしいと思います。土はどうするか、傾斜はどうするか、水の勢いはどうするかなどを、子供たち自身が考えて設定していくのはなかなか簡単ではありません。

しかし、そんな学習内容でも、他教科等との横断を図ることで、子供たちが自ら条件について考えていくようにすることもできます。例えば、この単元と関連する川に関する内容について、社会科や総合的な学習の時間(以下、総合学習)での防災学習を通して、本市でも洪水があって川の氾濫が起き、それを契機に「川のつけ替え」が行われたということを学んでいるので、それらと意図的に連携を図るようなカリキュラムを構成することで、傾斜や水の勢いなどについても考えていくことができました。そのように理科以外の学習が基になって、それが理科の学習に生きていくこともあります。

教科等学習の側からすれば、川について理科の視点でアプローチしたり、社会科の視点でアプローチしたり、総合学習の視点でアプローチしたりするわけですが、子供たちにとって対象は校区内にある一つの川です。ですから、それらの学びがつながって、多様な側面から捉えられるほうが川についての深い理解につながります。それは理科や社会科、総合学習といった教科等の視点から見ても、それぞれの理解を深めることにつながるのではないかと思います。

さらにそうした学習をしていくことで、物事を見る目が育ち、それまで何気なく見ていた周囲の環境の見え方が変わっていくのではないでしょうか。例えば、家族で旅行に出かけた先で他地域の川を見たときに、「ああ、ここの川は護岸がコンクリートで固めていないから流れが緩やかなのかな」と、ちょっとした違いに気付く。それまでは気付かないことにも、気付くようになっていくのだと思います。そうやって見え方が変わってくると、見えることが増えると同時に、さらに見えないこと、分からないことがたくさんあることにも気付くようになるのだと考えます。

物事の見え方の変化には、そのような2つの側面があると思います。理科だけに限らず多様な側面から、そうした目を育てていけるならば、すてきなことだと考えていますし、私はそのような単元・授業づくりをしていきたいと考えているのです。

問いが明確にあれば、問題解決の過程が大事なのだと子供たちも感じる

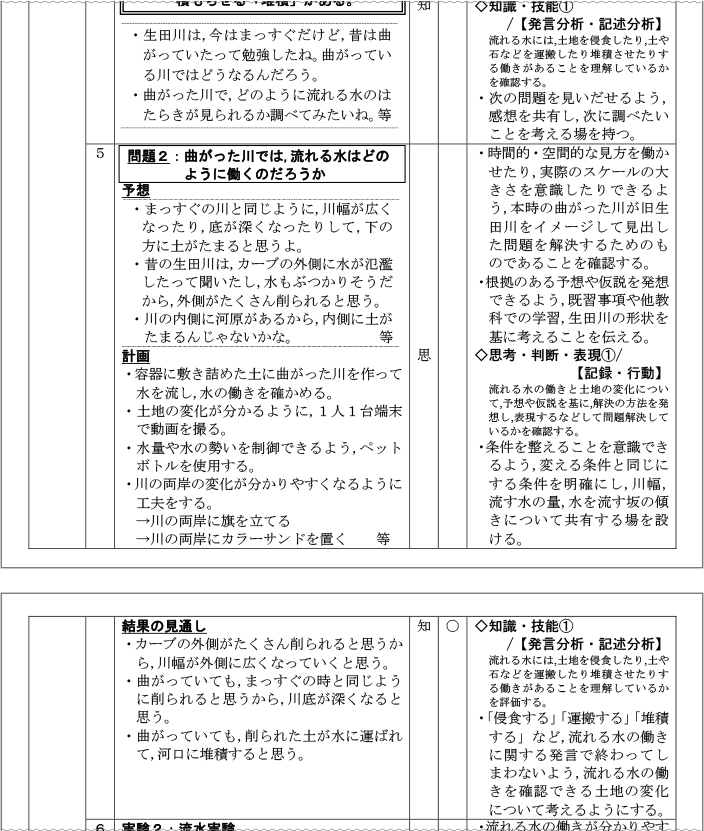

また子供たちが分からないことに気付き、「分からないからどうやって調べようか」と考えられるようになっていくと、先の条件制御も含め、自ら実験の計画などの活動に入っていきますし、実験の際にもどこ(何)を見れば、自分たちの調べたいことが分かるのかが分かるのです。そのため、計画は根拠をもって細やかに設計できますし、実験は短時間で進めていけるようになるのです。ですから、実験前の導入や実験後の分析・まとめの話合いにしっかり時間をとって、学習活動を進められます(資料1参照)。

【資料1】

しかし、実験に時間がかかるから早く進めたいと考え、子供が「不思議だな?」「なぜこうなるのかな?」と思うような問いをもてていない状態で、教師側から提示した実験をすると、子供たちは流れる水を見ていたとしても、どこに視点を置いて見たらよいのか分かりません。そのため時間もかかるし、結果の分析、まとめも分かりづらくなると思います。

やはり、最初に子供が既有の知識や経験とのズレを感じて、問いを見いだすことができれば、そこはよりスムーズに進むのです。それに、問いが明確にあれば、問題の発見から結論までの問題解決の過程が大事なのだと子供たちも感じるようになっていきます。それは我々教師の側からすれば、単元の内容の理解を深める上でも効果的なのですが、それと同時に問題解決の方法に関する方法知を育む上でも大事にしたいところです。問題解決の方法知は、子供たちが今後の人生の中で困難なことに出合ったときの解決方法の一つとして役立つものだからです。

そのような力を育んでいくためにも、最初にお話ししたように、単元の導入を工夫して、子供たち自身が問いをもち、その問いを解決するために、実験方法を考え実験し、分析・まとめをしていくようにしていきたいのです。