子供自身が生活の中から問いを立ち上げ、追究・解決後にまた生活の中で生かすことが大事【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第7回】

今回から、神戸市の授業マイスター(小学校理科)であるとともに2021年度、兵庫県で行われた小学校理科教育研究会の全国大会で授業公開も行った小湊拓也教諭の授業(単元)を紹介するとともに、そのバックボーンとなる単元・授業づくりの考え方について話を伺っていきます。初回は、小湊教諭の授業づくりの考え方を象徴する単元について紹介します。

目次

子供たちから実感を伴った「?」が生じるように導入設定

まず小湊教諭は、自身の単元・授業づくりの考え方の基本として、子供たち自身が生活(身近な自然事象)の中から問いを立ち上げ、その問題を追究し、解決した後で、また生活の中で生かしていくような単元・授業づくりを大事にしていると話します。その上で、自身の単元・授業づくりを象徴するものとして、2021年度の全国小学校理科研究大会の兵庫大会で公開した授業を含む、5年生の「流れる水のはたらき」の単元を紹介してくれました。

「どの先生も考えておられることだとは思いますが、教科書の教材を、ただ教科書の内容そのままに学ぶだけでは、なかなか子供たちの『生きる力』の育成にはつながっていかないと思います。そのため理科の、特に今回紹介する地学(や生物)の単元では、学習の入り口や出口のところで、子供たちが自分たちの生活している場所(や地域)をイメージし、生活に身近な場面から問いを見いだし学習に入っていったり、学んだことを生活場面で生かせるようにしていったりすることを大事にしたいと考えています。

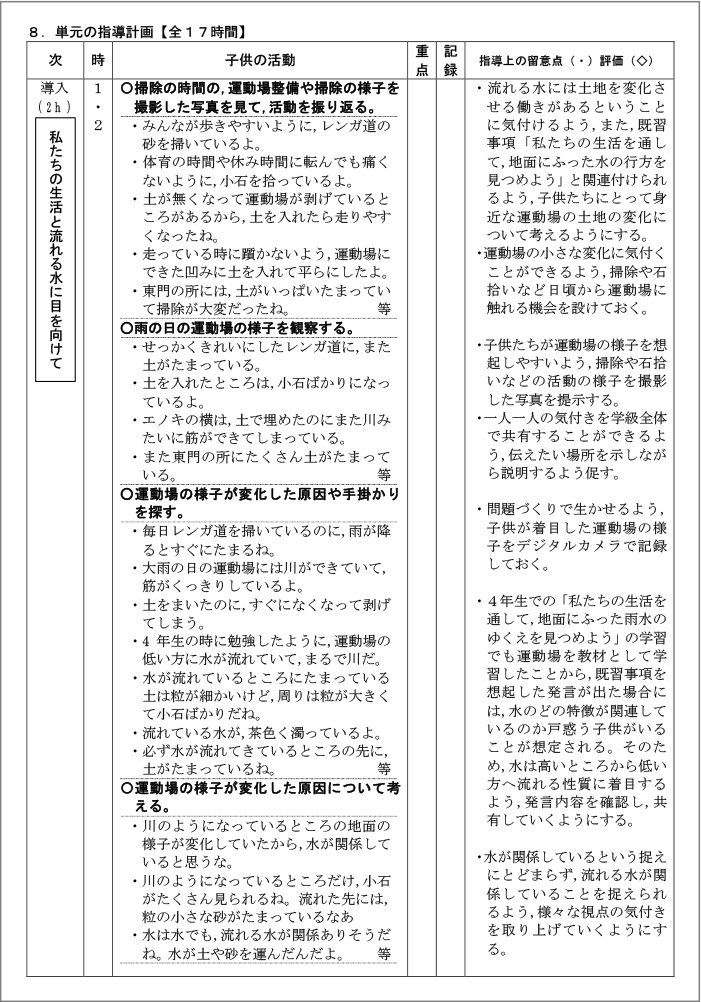

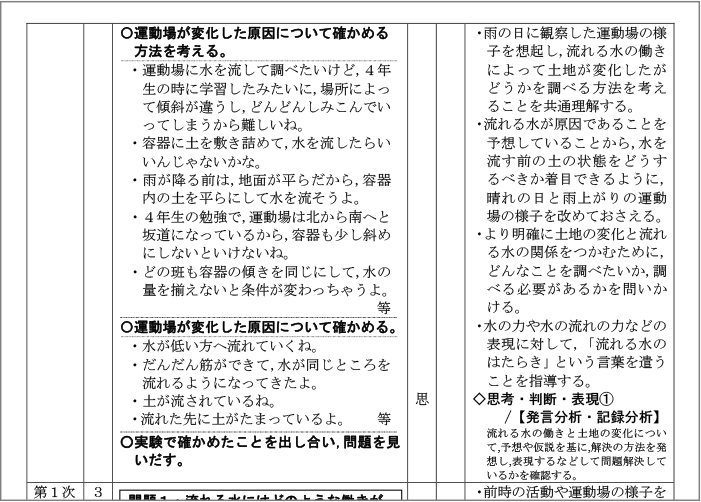

そのような考えがあるため、今回紹介する『流れる水のはたらき』の単元の導入では、運動場や運動場の周囲に敷かれたレンガ道の雨天の前後の写真を見せるところから入っていきました(資料1参照)。

【資料1:単元導入部分の指導計画】

まず事前に天気予報を見て、雨が降る前の掃除の時間に、子供たちと運動場のくぼみに土を入れて平らにしたり、走りやすいように小石を拾ったり、運動場の外側のレンガ道に溜まった砂を掃いたりします。ところが、雨が降るとまた運動場に筋やくぼみができたり、せっかくきれいにしたレンガ道に砂が溜まったりしてしまうわけで、子供たちは『運動場に筋ができてくぼんでいるから、直さなきゃ』『あんなにきれいにしたのに、またレンガ道に砂が積もって大変だ』と言いながら掃除をします。

そうした雨の前後の運動場の様子を写真に撮っておき、単元の導入でその様子を見せます。そうして、『せっかく掃除をしたのに、なぜこうなってしまったのか』と考えていくところから学習を始めていきました。そうすると、4年生の『水のゆくえ』で、水にはどんな働きがあるのかを学習している子供たちは、『雨が降ったからだよ』『(雨の)水が流れたから、砂や土がレンガ道に積もったんじゃないかな』と、子供たちは『流れる水による働き』に着目して、調べていこうということになっていきます。

そして『運動場の土がレンガ道にのっていたから、物を動かす働きがあるだろう』とか、『運動場には川のような筋ができていたから、地面を削る働きがある』『川の(ような筋の)終わりに砂場ができていたから、物を積もらせる働きがある』など、体験したことを基に、根拠をもって予想を立てていきます。それを検証するために、容器に敷き詰めた土に水を流し、土の変化を見る実験を計画していきました」

その実験を計画する過程では、「土は実際に運動場のものを使ったほうがよいのではないか」とか、「水の量や勢いを制御できるように、ペットボトルを使ったほうがよい」などといった意見も出てきていた、と小湊教諭は話します。

「最初に、生活に身近な場面から問いを生み出すことが大事だと話しましたが、やはり子供たちから実感を伴った『?』が生じるように導入を設定することが大事なポイントだと思います。それがあれば、子供たちは自分たちでどのように確かめたいか、自ら考えて追究をしていくし、教師があれこれ言わなくても、問いに対する予想を検証するための具体的な条件についても考えていくものだと思います」