どんな仕組みか知ってる?コミュニティ・スクール~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第15回は「コミュニティ・スクール」について。あなたの学校の運営には、地域住民や保護者は関わっていますか?

執筆/大野 裕己(兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#15

目次

地教行法改正により導入

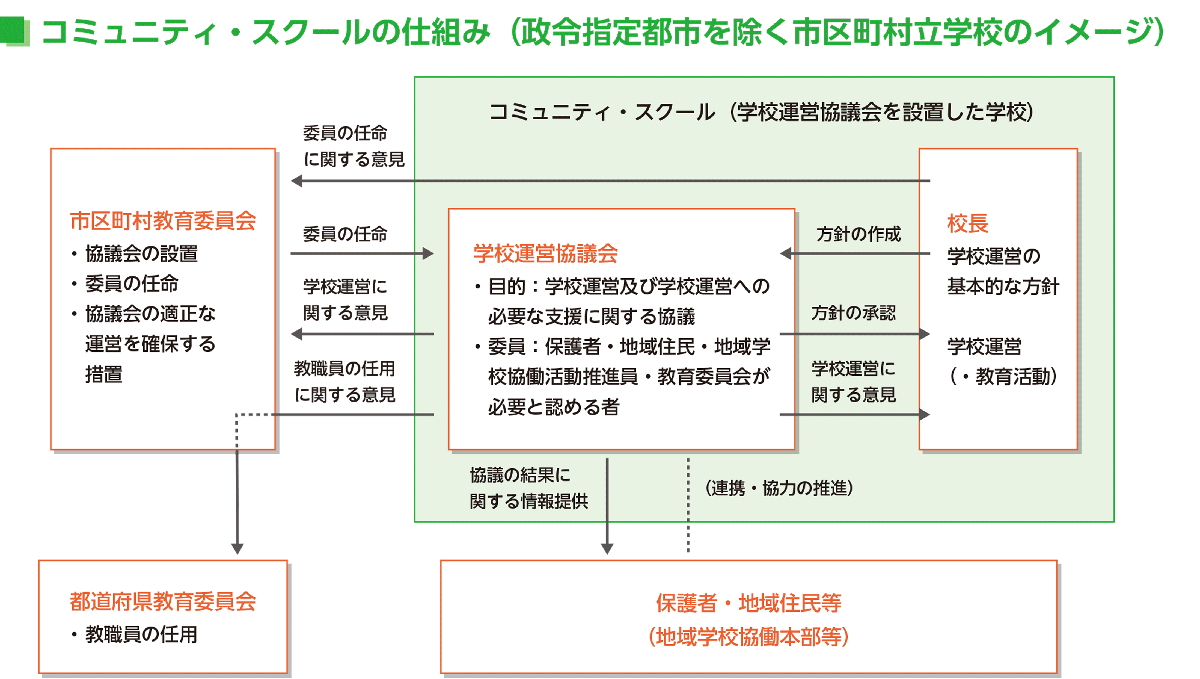

「コミュニティ・スクール」は、本来的には、教育活動の展開と関わって近隣地域のヒト・モノ・コトと関係の深い学校のすがたを指す語として用いられてきました。しかし、2000年代の学校改革(地域の実情に応じた特色ある教育活動・学校づくり)を通じて、学校経営への保護者・地域住民の意見反映/参加の制度化が推進されたことに伴い、現在「コミュニティ・スクール」は、そうした参加制度の一形態「学校運営協議会」を設置する学校の通称としても用いられています。

「学校運営協議会」とは、2004年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)改正により導入された、保護者・地域住民が一定の権限のもとに公立学校の運営に参画する合議制の機関です。教育委員会には、所管する学校ごとに学校運営協議会を設置する努力義務が課されています(同法第47条の5第1項、ただし必要がある場合、2校以上で1つ設置することも可能)。学校運営協議会の委員は、次の中から教育委員会が任命します。このとき当該校の校長は、任命に関する意見の申し出が可能となっています。

①当該校の所在地域の住民

②当該校の在籍児童等の保護者

③当該校の地域学校協働活動推進員、その他当該校の運営に資する活動を行う者

④その他教育委員会が必要と認める者(例えば当該校の校長・教職員、教育委員会事務局職員等も委員となりうる)

学校運営協議会の主たる目的は、当該校の運営及びそのために必要な支援についての協議と定められています。これと関わって地教行法は、学校運営協議会に対して次の権限を付与しています。

①校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること

②当該校の運営について教育委員会(設置者)に意見を述べること

③当該校の教職員の任用について教育委員会又は校長に意見を述べること(任命権者の教育委員会は、この意見について尊重義務を有する)

また、以上の協議に基づいて学校と家庭・地域の連携・協力が推進されるよう、地教行法(第47条の5第5項)は学校運営協議会に対して、協議結果に関する情報提供の努力義務を課しています。この点は【せんせい虎の巻/知っておきたい教育制度 #10】の項もあわせて参照してください。