インタビュー/岩本 歩さん|イエナプラン教育にもとづく自由進度学習で日本の教育を変えていきたい【注目の若手&中堅教師に聞く「わたしの教育ビジョン」Vol.04】

公立学校の教諭として、また教育委員会の指導主事として、これまでイエナプラン教育を取り入れた学校づくりと授業づくりに邁進してきた岩本歩先生。イエナプラン教育との出会いとその可能性、そして日本の学校教育の未来まで、その思いと展望を語っていただきました。

岩本 歩(いわもと・あゆみ)

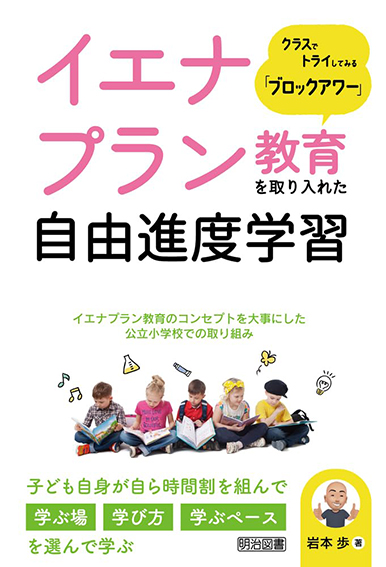

1982年生まれ。愛知教育大学教職大学院修了。名古屋市公立小学校教諭、名古屋市教育委員会事務局新しい学校づくり推進室指導主事を経て、2024年4月より学校法人茂来学園大日向小学校教諭。著書に『イエナプラン教育を取り入れた自由進度学習』(明治図書)がある。趣味はバスケットボール。三児の父。

目次

名古屋市の教員派遣事業でオランダのイエナプラン学校を視察

昨年度まで、名古屋市公立小学校教諭として、また名古屋市教育委員会の指導主事として、イエナプラン教育を参考にした新しい学校づくり、授業づくりに取り組んできた岩本歩先生。イエナプランとの出会いについて、岩本先生はこう振り返ります。

「教職10年目の頃、現職として教職大学院で学んでいたときに、苫野一徳さんの『教育の力』という著書の中でイエナプラン教育が紹介されていたのを読んだのがきっかけです。もともと教職2年目から独自に単元内自由進度学習に取り組んでいたこともあり、そのルーツはここにあるんだな、と認識したのが最初でした」

転機が訪れたのは2019年。名古屋市の河村たかし市長が『公教育をイチから考えよう』(リヒテルズ直子・苫野一徳著/日本評論社)という本に感銘を受け、画一的な一斉授業からイエナプランの理念を取り入れた授業づくりへの転換を図るべく、オランダへの教員派遣を企画。その事業に応募し採用されたことで、オランダにて実際のイエナプラン教育に触れる機会を得たのです。

「もともと自分なりに取り組んでいたこともあり、オランダにはその答え合わせに行くという感じではあったのですが、そこにはまさに自分が理想としていた子どもの学びの姿がありました。イエナプランの学校は「静寂の学校」と言われるほど静かで安心して学べるのが特徴なのですが、視察した学校でも、イヤーマフをして集中して学ぶ子もいれば、2人掛けの椅子に座ってゆったり学ぶ子、カーペットの上で横になってリラックスして学ぶ子もいるなどなど、子どもが学びたくなる環境づくりが徹底されていることが印象的でした。

また、たとえば7という数字の書き方を学ぶのに、日本の学校ならみんなで7という数字をノートに鉛筆で書いていくというような授業になりますが、イエナプランの学校では、窓に息を吹きかけて曇ったガラスに指で7を書く子、砂場で砂の上に7を書く子、粘土で7を作る子、タブレットに7を書く子……と自分に合った学び方を選べる環境も整えられていて、ここまでやるのかと驚かされましたね」

このオランダでのイエナプラン教育短期研修で、岩本先生が特に心を動かされたのが、子ども一人一人が自分の決めた時間割をもとに学習を進めていく「ブロックアワー」という取り組みでした。学ぶ場所も、学び方も、学ぶペースも子ども自らが選び、目を輝かせながら主体的に学ぶ姿を見て、日本でこの実践をより深めていきたいとの決意を固めたといいます。

山吹小学校にて学校ぐるみで自由進度学習に取り組む

帰国後、オランダで学んだブロックアワーの研究を進め、翌2020年4月には名古屋市立山吹小学校へと異動。そこで出会った山内敏之校長も、イエナプラン教育に大きな可能性を感じていた教育者の一人でした。

「山内校長はもともと、私が行うブロックアワーの授業を見学して関心を寄せてくれていたので、てっきり山吹小でも同じようにやらせてくれるのかと思ったら、最初は『ダメだ』と。『え、なぜですか?』と聞くと、『自分一人でやるのはダメ。学年全体、学校全体で取り組んでいくことがこれからの教育にとって必要だと思わない?』との返事でした。こうして、学校全体での取り組みがスタートしました」

ブロックアワーにもとづく自由進度学習でまず必要となるのが、単元のゴールや毎時間の授業のめあて、学習の進め方や振り返りの項目などを示した「単元進度表」。子どもたち一人一人が自分なりの学習プランを立てる指針となるものです。岩本先生はもともと教科書をあまり使わず、オリジナルの教材を用意するなどしてブロックアワーに取り組んでいましたが、それでは教師個々の力量によるところが大きくなるため、教科書や名古屋市作成のワークブックを使うことを前提とした、名古屋市の教員ならばだれでも活用可能な単元進度表を作成していきました。

また、時期的には、コロナ禍でGIGAスクール構想が前倒しで実施されたこと、さらに文部科学省答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」が出されたことも後押しとなりました。

「紙ベースですべての単元の進度表をつくるのは相当負担だったと思いますし、GIGAスクールによる環境整備で実践の蓄積・共有がやりやすくなったことは相当大きかったですね。また、指導の個別化や学習の個性化といった取り組みの必要性についても答申をもとに説明できるようになりましたし、教員同士の対話のきっかけにもなりました」

学校全体での取り組みを始めて1~2年目には、全国学力テストの質問紙調査で「学校に行くのが楽しい」「友達と学び合える」「課題解決に向けて自分で取り組める」といった学びに向かう力の部分で改善が見られ、4年目までには教科調査の結果も向上しました。こうした結果を受けて、山吹小における自由進度学習「YST(山吹セレクトタイム)」の取り組みは名古屋市内外の教育関係者から大きな注目を集めることとなったのです。