6年生理科「電気の利用」を社会課題と関連付けてダイナミックに考える ~カーボンニュートラルは実現可能か~ 【理科の壺】

6年生は「電気の利用」の単元で、日常の電気製品や発電、蓄電など扱います。ただ、単元ごとに内容が途切れやすく、確認すべきことも多いため、子どもたちが考える場面を作ることが難しいです。

そこで今回は、電気を作るのはとても大変だ、ということを社会課題と絡め、「子どもたちが考えるようになる実践」を紹介します。ものづくりにもつながるダイナミックな授業になりますが、6年生の集大成として子どもたちに委ねる部分の多い授業をするのはいかがでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/横浜国立大学教育学部附属横浜小学校教諭・宮野利隆

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.理科の学びと生活をつなぐ

理科で学ぶ多くのことは、実生活につながっています。そのことに子どもたちが学びの中で気付き、生活とのつながりを意識しながら材と関わっていくことがとても大切です。

また、教師が生活とのつながりについて考えるきっかけを作ることで、子どもたちは、理科の学びの有用性をより強く意識するのではないでしょうか。

「カーボンニュートラルの実現」という社会課題があります。モーターを回したりソーラーパネルを使ったりして、自分たちで電気を作ることで得られたデータを根拠にしながら考えることで、発電の仕組みや電気の利用が、生活と直結しているのだと実感することができます。

2.「電気を作り出せること」と「電気を作り出す難しさ」の体験

単元の導入では、「電気は作り出せること」と同時に「電気を作り出すことの難しさ」が実感できるようにします。

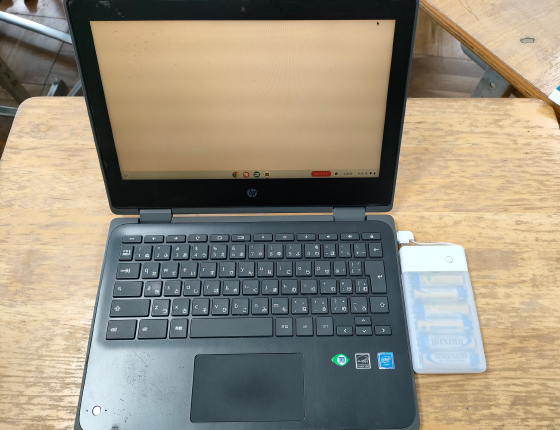

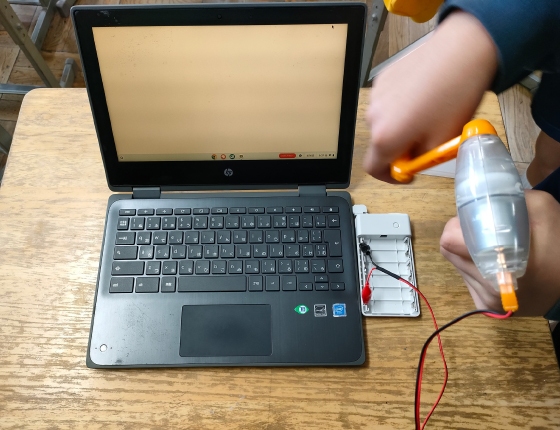

Chromebookに電池交換のできる充電器を接続し、アルカリ電池を入れます。そうすればChromebookの充電はできますが、電池の代わりに手回し発電機を接続し、どんなに発電機を回しても充電できない、という事実を体験してみます。

この体験を通して、「電気は自分たちでも作れる」ということと同時に、「いつも当たり前のように使っているだけの電気を作るのは大変なんだ」と、電気を作り出すことの難しさも知ることができます。