第59回 2023年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品 野田豊さん(奥多摩町立古里小学校教諭)

「知りたい!」「やってみたい!」「もっと調べたい!」が溢れる授業づくり

~オンラインを利用した『南極』と『日本』をつないだ協働的な学習の実践を通して~

目次

1.はじめに

私は第64次南極地域観測隊の同行者として、教育関係者の枠で派遣された。南極の夏の期間(通称「夏隊」)に合わせて、学校を5か月間離れて活動した。職務は昭和基地と国内を衛星回線で結び、所属校等に向けて行う授業(通称「南極授業」)を行うこと、また帰国後の活動を通して、国内の小・中・高等学校等の児童生徒や一般に向けて、南極に関する理解向上につながる様々な情報発信を行うことである。

私は日々の学習を通して、育成を目指す資質能力を念頭におきつつ、子どもたちが学校での授業を経験することによって、「○○に挑戦してみたい」「〇〇が好きかもしれない」という小さな芽が育ってくれれば嬉しいと思い、授業実践を重ねている。

この南極授業を通して、オンラインを利用した「協動的な学び」の効果を実感した。またこの実践から、子どもたちの学びの充実とともに、地域や保護者、教職員等、関わる大人も学ぶことの面白さを味わうことができたのではないかと感じた。

私が所属している奥多摩町は、東京都の10分の1の面積を占めるものの、子供の人数は少ない。当時、所属校の在籍期間も長くなっており、町内の小中学生のことをよく知っていた。そこで、教員である私が現地から一方的に南極のことを話す特別授業ではなく、子どもたちと各分野のスペシャリストが集まる南極地域観測隊とが一緒につくる授業にしたいと強く思った。

2.「知りたい!」「やってみたい!」「もっと調べたい!」という思いが育っていくための工夫

(1)観測隊紹介カードの作成

出発前に隊員に協力依頼をし、「南極での仕事」「南極に行くことになったきっかけ」「子どもたちへのメッセージ」等をまとめた観測隊紹介カードを作成した。校内に掲示したり、タブレット端末を活用したりして、いつでも閲覧できるようにした。様々な業種や観測、研究があることを知り、出発前にも隊員の方へのメッセージや質問を考える児童・生徒がたくさんいた。

観測隊紹介カード

校内掲示の様子

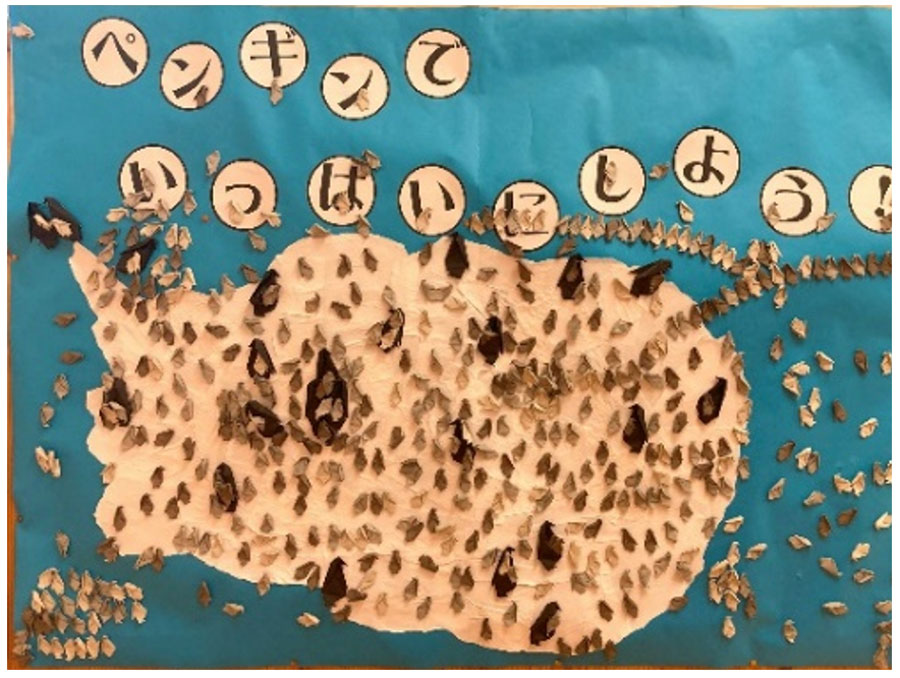

(2)南極に関する図書コーナーの設置

南極に関する図書コーナーを司書教諭の協力のもと設置した。その際、本の概要やあらすじ、対象学年も一覧にして情報共有しておいた。これらを活用し、発達段階に応じて、読み聞かせを行ったり、出発前に行った事前授業の調べ学習の際にも利用したりした。また、本を読んだ分だけ、折り紙でつくったペンギンを貼り付けていく工夫をした。帰国後には、模造紙がペンギンで埋め尽くされており、南極に関する興味関心の高まりにつながっていたことが見て取れた。

図書コーナーの設置

掲示物の工夫

(3)事前授業の実施

児童・生徒の発達段階に合わせた事前授業を実施した。発達段階に応じて読み聞かせを入れたり、グループ討論を入れたりと工夫した。また児童・生徒のアイデアを授業に取り入れるために、「もし自分が研究者だったら」という問いかけをすることで、南極授業内で扱う分野を精選していった。しかし、南極に関する情報が全くない状態では、子どもたちの発想が単調になってしまうと懸念していた。情報を与えすぎても南極授業本番の驚きや感動が薄れてしまう。

そこで、まずは児童・生徒がもつ南極に対するイメージを共有した。次に、日本との違いに着目できるよう、情報を絞り、南極の事象や研究の概要等を紹介する時間を設定した。これらの活動と「観測隊紹介カード」「図書コーナー」を組み合わせて、児童・生徒の考えに深まりや広がりが見られるように事前授業の充実をめざした。

子供たちのアイデア(一部)

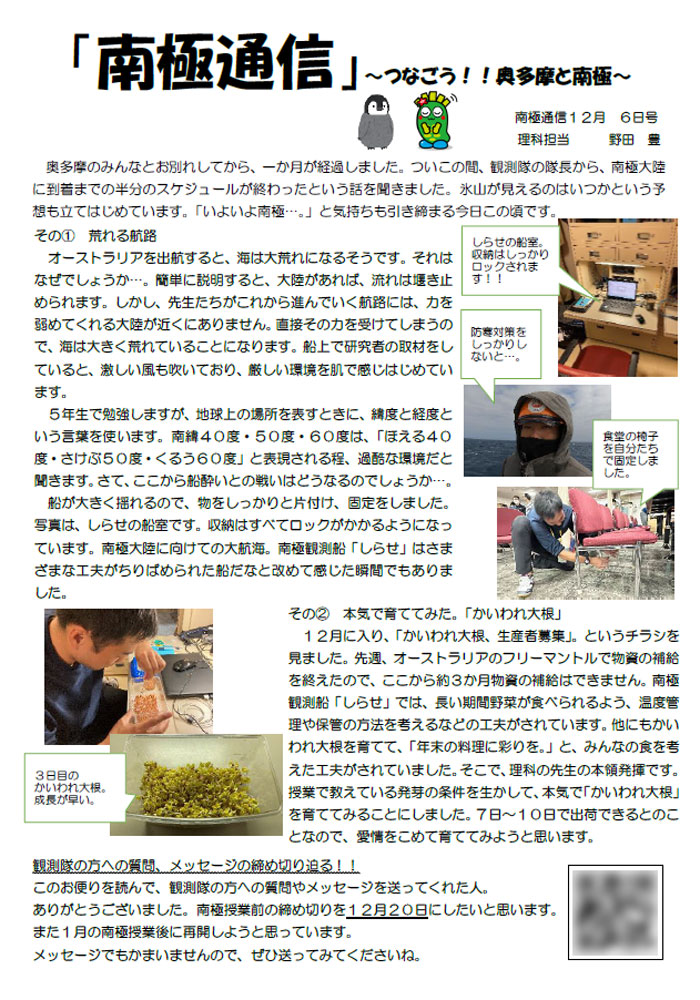

(4)南極通信の発行

昭和基地までは、南極観測船「しらせ」でおよそ40日かかる。また、昭和基地でのインターネットの利用には制限があるため、南極授業は対象校につき1回(45分程度)しか実施することができない。データ容量を抑えたメールならば、送受信が可能であることから、南極授業で扱うことができない内容を南極通信や動画にまとめ、学校に届けることにした。

南極通信

(5)Googleフォームの活用

事前授業だけでなく、南極までの道中や現地からも児童・生徒の考えを確認できるようにしたいと考え、Googleフォームを活用し、日常的に疑問や質問を集められるようにした。Googleフォームにつながる二次元コードを南極通信に掲載したことで、子どもたちだけでなく、地域の方からも質問や励ましのメッセージ等が送られてきた。