逆立ち姿勢になる運動って、どうやって始めればいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #47】

壁逆立ちや補助逆立ちなど、逆立ち姿勢になる運動をできるようにするためには、逆さ感覚や腕支持感覚、体の締め感覚を高めることが必要です。逆さ感覚を高めることで、回転感覚を高めることが容易になり、様々な運動が習得しやすくなります。

今回は逆さまになる運動のスタートとして、「よじのぼり逆立ち」を紹介します。逆立ち姿勢に苦手意識をもつ子にとっても比較的取り組みやすい運動なので、低学年のうちからみんなで一緒に取り組み始めることができます。

執筆/新潟県公立小学校教諭・竹松 譲

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

Ⅰ.「よじのぼり逆立ち」に必要な感覚を高めよう

「よじのぼり逆立ち」を行うためには、逆さ感覚や腕支持感覚、体の締め感覚を高めておく必要があります。それらの感覚を高めるためには、折り返しの運動(→ブラッシュアップ体育授業#6参照)で、クマ歩きやアザラシなどの動きを繰り返し行うのが効果的です。

「よじのぼり逆立ち」によく似ていて、上記3つの感覚を一緒に高めることができるのが、「手押し車」です。

<運動の行い方>

●足を持つ子

・足首から膝の間を持ち、手をしっかりと腰につけるようにして持つ。

・足を下ろすときは、ゆっくりと床に下ろす。

●両手をつく子

・両腕をしっかり伸ばす。体が反らないように、おなかをひっこめて膝と腰を伸ばす。

・左右の手を交互に動かしてゆっくりと歩く。

両手をつく子のおしりの位置が下がると、体が反るため体の締め感覚が身につきにくくなり、お手伝いをしている子も、相手の体を重く感じてしまいます。そうならないように教師が声をかけ、体を締めておしりの位置が下がらないように意識させることが大切です。

Ⅱ.「よじのぼり逆立ち」をやってみよう

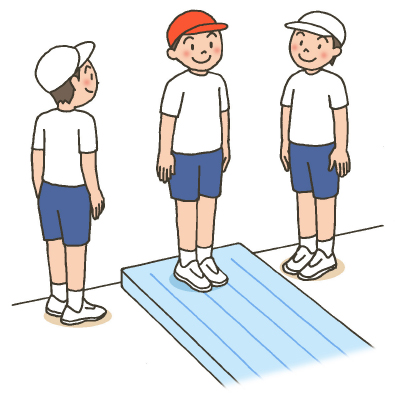

おなかをひっこめて腕支持の姿勢がとれる「手押し車」ができるようになってきたら、「よじのぼり逆立ち」に進むことができます。4人程度の体育班(→ブラッシュアップ体育授業#2参照)で1枚のマットを準備します。班の友達が口伴奏を唱えたり、お手伝いをしたりして、子どもたち同士のかかわり合いを促しながら運動に取り組ませると、どの子も安心して運動に取り組むことが期待できます。

<運動の行い方>

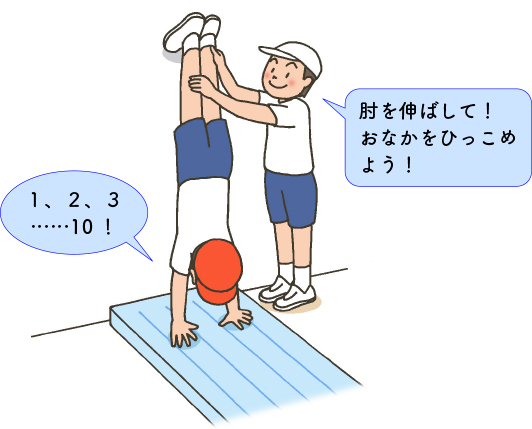

●「よじのぼり逆立ち」をする子

・壁に背中を向けて、マットの上に立つ。

●お手伝いをする子

・逆立ちする子を挟むようにして壁際に立つ。

●「よじのぼり逆立ち」をする子

・壁から70〜80㎝の位置に手をつき、足の裏で壁をのぼっていく。

・「手押し車」同様に、体が反らないようにおなかを少しひっこめて逆立ち姿勢を保持する。

●お手伝いをする子

・「よじのぼり逆立ち」をする子の足の動きに合わせて、手で足首のあたりを支える。

※無理に足をひっぱる必要はありません。

・「手をついて!よじよじよじよじ、よじのぼり!」と口伴奏で運動の手順を示してやる。

足でよじのぼる際、足首を伸ばしてつま先で壁を押さえている場合は、母指球付近で壁を押さえるようにアドバイスさせます。お手伝い2人の状態で5秒間逆立ちの姿勢に取り組ませ、できる子は10秒間続けられるかチャレンジさせましょう。

お手伝い2人で10秒間逆立ちの姿勢ができるようになってきたら、お手伝いの人数を2人→1人→お手伝いなしというように減らします。お手伝いの子は運動の様子を見守り、「肘が伸びているか」「おなかをひっこめて姿勢を保持できているか」をチェックします。

足がずり落ちそうなときにはお手伝いをして、少しずつお手伝いなしの「よじのぼり逆立ち」ができるようにしていきます。

お手伝いの人数を減らしながら、5秒間、10秒間と逆立ち姿勢の時間を延ばします。足が壁からずり落ちなくなれば、マットなしで取り組むことができます。教具の準備時間を減らすと、運動時間を一層確保できるようになります。